被害者参加制度

最終更新日:2025年09月26日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

- Q交通事故における被害者参加制度とは何ですか?

-

被害者参加制度とは、重大な犯罪事件の被害者やご遺族が、刑事裁判に「当事者として参加」できる制度のことです。交通事故の場合、特に「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」などの人身被害事件が対象となります。

この制度を利用することで、被害者や遺族は裁判に出席して加害者の供述を直接聞いたり、裁判官に対して意見を述べたり、被告人や証人に質問することができます。単に傍聴席から見守るのではなく、自分や大切な人が受けた被害の実態や心情を、裁判の場で直接伝えることができる点が大きな特徴です。

また、検察官の活動内容について説明を受けたり、必要に応じて弁護士に代理を依頼して発言してもらうことも可能です。被害者の声を裁判に反映させ、公正な判断に寄与することを目的とした重要な仕組みといえます。

目次

刑事手続きの流れ

交通事故が発生すると、加害者は刑事責任を問われる可能性があります。刑事手続きは加害者だけでなく被害者にも大きく関わるため、その全体像を理解しておくことが重要です。

刑事手続きはおおまかに次の3段階に分けられます。

-

警察による現場検証・捜査

事故が発生すると警察が現場に駆けつけ、事故状況を確認します。被害者や加害者から事情を聴き、実況見分や調書の作成を進めます。重大な事故や飲酒、ひき逃げなどの故意が認められる事件の場合は加害者が逮捕されることもあります。

-

検察官による起訴・不起訴の判断

警察の捜査が終わると、加害者の反省の有無や被害者との示談状況などを踏まえて、検察官が被疑者を起訴するかどうかを判断します。示談が成立すれば不起訴になることもありますが、被害が重大事故や悪質な運転では起訴される可能性が高くなります。

-

起訴された場合の刑事裁判

起訴されると刑事裁判が行われ、加害者に刑罰を科すべきかが審理されます。裁判には書面審理のみで終わる「略式裁判」と、証拠調べや証人尋問を行う「正式裁判」があります。

正式裁判になった場合、一定の事件では「被害者参加制度」を利用できます。被害者や遺族が裁判に参加し、加害者に質問したり意見を述べたりできる仕組みです。単なる傍聴ではなく、被害者の声を裁判手続きに反映できる重要な制度です。

被害者参加制度とは

交通事故の被害者が、加害者の刑事裁判に直接関与できる仕組みを「被害者参加制度」といいます。この制度によって被害者の声を裁判に反映させることができます。

具体的には、裁判に参加して意見を述べたり、質問をしたりすることで、精神的な不安を和らげるだけでなく、事件の真相解明にも役立ちます。さらに、自ら関与することで裁判に対する納得感や信頼感を高められるという意義もあります。

対象となる事件

被害者参加制度が利用できるのは、一定の重大事件に限られます。交通事故の場合、主に次のような犯罪が対象です。

これらの事件で被害者が死亡したり、重傷を負って正式に刑事裁判が開かれる場合に、裁判所の許可を得て被害者参加が認められます。不起訴や略式起訴の場合は、正式な裁判が開かれないため、被害者参加はできません。

制度を利用できる人

被害者参加の申出ができるのは、次の方々です。

- 被害者本人

- 被害者の親権者や後見人などの法定代理人

- 配偶者、子、孫、両親などの直系親族、兄弟姉妹(被害者が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合)

- 上記から委任を受けた弁護士

被害者やご遺族が裁判に参加を希望する場合、検察官を通じて裁判所に申出を行い、許可を得ることで制度を利用できるようになります。

被害者参加でできること

被害者参加制度を利用すると、被害者やご遺族は単に傍聴するだけでなく、被害者参加人として裁判に積極的に関わることができます。具体的には次のような行為が認められています。

① 裁判への出席

被害者参加人になると、裁判所から公判期日が通知され、裁判に出席することができます。

傍聴席から見守るのとは違い、検察官の隣に座り、当事者に近い立場で裁判を見守れる点が大きな特徴です。

裁判では証拠調べや証人尋問、被告人質問などが行われ、事件の全体像が少しずつ明らかになっていきます。被害者参加人として出席することで、どのような証拠が採用され、裁判官が何を重視しているのかを自分の目で確かめることができます。

さらに、被害者参加人には旅費や日当を国が補助する制度も設けられており、経済的な負担を抑えながら出席できる点も安心材料となります。

② 被告人への質問

裁判所の許可を得れば、被害者参加人は加害者(被告人)に直接質問することができます。

事故当時の状況や加害者の認識、反省の有無など、気になっている点を問いただすことができる貴重な機会です。

ただし、質問できるのは、事故後の反省の状況や今後の生活など、主に刑の重さを判断する際に考慮される「情状」に関する事項について、ご自身の意見を述べるために必要な範囲に限られます。質問の内容が不適切と判断された場合は、裁判官によって制限されることがあります。

③ 証人尋問

被害者参加人は、裁判所の許可を得て証人に質問できます。

質問できるのは、主に、加害者の反省の度合いや示談の状況といった「情状」に関する証人の証言内容について、その信頼性を確認するための事項です。情状とは、刑罰の重さを決めるために考慮される事情のことで、被害の大きさや加害者の反省の程度などが含まれます。

たとえば「事故後の謝罪や賠償が十分だったのか」「再発防止に向けてどのような対応をしているのか」といった点を確認することができます。実際に法廷で質問を整理して行うのは容易ではないため、弁護士に依頼して代理で尋問してもらう方法が安心です。

④ 意見陳述

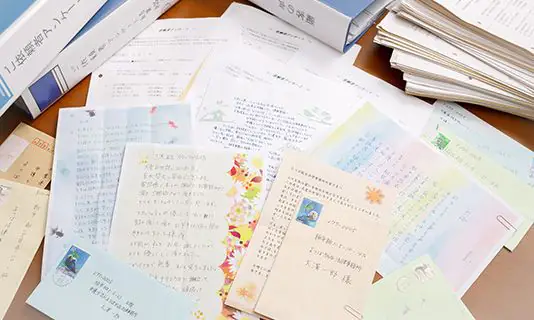

意見陳述は、被害者参加制度の中でも特に大きな意味を持つ手続きです。被害者やご遺族が自らの言葉で、裁判官に直接意見を述べることができます。

意見の内容は、交通事故による身体的・精神的・経済的な被害、事故後の生活の変化、加害者に対する処罰感情、再発防止への思いなど、多岐にわたります。自分の体験や感情を法廷で表現することで、裁判官に被害の実態を理解してもらうことができます。

意見陳述は裁判の終盤に行われることが多く、量刑(刑罰の重さを決めること)に影響を与える可能性もあります。限られた時間の中で簡潔かつ的確に伝える必要があるため、事前に弁護士と相談して内容を整理しておくことが望ましいです。不安な場合には、代理人である弁護士に代読してもらうことも可能です。

⑤ 検察官への説明を請求

被害者参加人は、検察官の訴訟活動について意見を述べたり、説明を受けたりすることができます。

これは単に裁判中に意見を言えるというだけではなく、公判期日が始まる前に検察官と打ち合わせを行い、疑問点を尋ねたり、方針の説明を受けたりできる制度です。

たとえば「なぜこの証拠を採用するのか」「加害者にどのような刑を求める予定か」といった点を確認でき、被害者の考えを伝えることも可能です。検察官の活動を理解しながら進められるため、裁判の進行に納得感を持ちやすくなるのがメリットです。

被害者参加のメリット

被害者参加制度には、被害者やご遺族が刑事裁判に直接関与できるだけでなく、実際の手続きや結果に大きな意味を持つメリットがあります。代表的なものは次のとおりです。

-

判決や量刑に被害者の思いが反映される

被害者参加により、裁判の場で意見陳述を行うと、述べた意見は、裁判官が量刑を判断する際の重要な要素の一つとして考慮され、判決理由の中で言及されることもあります。

これは、被害者参加が単なる形式的な手続きにとどまらず、実際に裁判官の心証(裁判官が証拠に基づいて抱く、事実についての確信の度合い)や判断に影響を与える制度であることを意味します。

-

裁判官や加害者に直接思いを伝えられる

通常の刑事裁判では、被害者の感情や処罰感情は供述調書を通じて間接的に伝わるだけです。しかし、被害者参加をすれば、裁判官や加害者の前で直接思いを述べることができます。

加害者にとっても、遺族の声や被害者の生活の変化を目の当たりにすることは、深い反省を促すきっかけとなる場合があります。

-

刑事記録の閲覧・謄写が可能になる

被害者参加人は、公判前に刑事記録を閲覧・謄写(コピーを入手すること)ができるため、加害者の供述や事故状況を正確に把握することができます。

これにより、公判中に加害者の供述の矛盾を指摘したり、効果的な意見陳述を行ったりすることが可能になります。

-

真実解明と公正な裁判に寄与できる

刑事裁判では、加害者の行為がどのような事実に基づいて行われたのかが厳密に認定されます。

被害者参加制度を利用することで、被害者や遺族が自身の視点から質問や意見を述べることができ、事実関係の解明に積極的に関与できます。

たとえば、加害者側の主張に疑問を感じた場合、それを裁判官に伝え、必要に応じて質問を行うことで、より正確な事実が明らかにされる可能性があります。こうした働きかけは、裁判の結果が被害者の感覚と大きく食い違うことを防ぎ、公正な判断につながっていきます。

-

被害者や遺族にとっての心理的意味

意見陳述を準備する過程で、遺族が被害者の人となりや思い出を語り合い、改めてその存在を心に刻む機会となります。

これは単に裁判の手続きの1つというでなく、残された方々にとって「被害者を偲び、その存在を改めて心に刻む」大切な時間とも言えます。

被害者参加のデメリットとなりうること

一方で、被害者参加制度にはいくつかのデメリットもあります。

-

制度対象の限定

被害者参加が認められるのは、故意の重大犯罪や自動車運転死傷行為処罰法違反など一部の事件に限られます。対象外の事案では申出自体ができません。

また、交通事故の場合、不起訴や略式命令で刑事手続きが終わってしまうことも多く、このような場合は被害者参加をすることはできません。

-

精神的・時間的負担の増大

公判期日に出席すること自体が被害者に大きな精神的負担となることがあります。特に、加害者と法廷で直接向き合ったり、自ら被害状況を語る場面では、強い精神的苦痛を伴うことがあります。

さらに、公判は複数回にわたる場合があり、原則として毎回の準備や出席が必要です。これによって仕事や日常生活に支障をきたす可能性もあり、精神面だけでなく時間的な負担も決して軽くないのが現実です。

-

専門知識の必要性と弁護士費用の発生

裁判で効果的に意見陳述や質問を行うためには、刑事手続に関する一定の知識や準備が求められます。被害者自身で対応することも可能ですが、質問が感情的になってしまうなど、裁判の場では難しい場面も多いです。

そのため、多くの場合は弁護士に代理を依頼することになりますが、その際には弁護士費用が発生します。費用は事案の複雑さや依頼内容によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

被害者参加の手続きの流れ

被害者参加制度を利用するためには、いくつかの手続きを経て裁判所の許可を得る必要があります。ここでは、実際に申出をしてから参加が認められるまでの一般的な流れを解説します。

① 検察官への申出

まず、被害者やご遺族が、事件を担当する検察官に対して「刑事裁判に参加したい」と申し出ます。申出を受けた検察官は、その内容を確認した上で、被害者参加に関する自身の意見を付して裁判所に通知します。

② 検察官との面談や意思確認

申出を行った後、検察官との間で面談や意思確認が行われることがあります。この場では、被害者がどのような形で参加を希望しているのか、意見陳述や被告人質問を行う意思があるのかなど、具体的な希望や不安点について確認されます。

必要に応じて、検察官から手続きの流れや注意点について説明を受けることもあります。

③ 裁判所の許可

その後、裁判所は、被告人や弁護人の意見を聴いた上で、事件の性質、被告人と被害者との関係、その他の事情を総合的に考慮して、被害者参加を許可するかどうかを判断します。

裁判所が「相当」と認めた場合に初めて、被害者は「被害者参加人」として正式に刑事裁判に関与できるようになります。

よくあるご質問

ここでは、被害者参加制度について、多くの方から寄せられるご質問をまとめました。制度を利用するかどうかを検討される際の参考として、ぜひご覧ください。

参加するかどうか迷っています。どうすればよいですか?

被害者参加制度は、加害者の刑事裁判に直接関わることができる大切な仕組みですが、必ず利用しなければならないものではありません。参加することで裁判官や加害者に直接思いを伝えられる反面、法廷に出席すること自体が大きな精神的負担になることもあります。

迷っているときは、まず弁護士に相談してみるのがおすすめです。

制度の流れや利用方法を説明してもらえるだけでなく、参加する場合のメリットとデメリットを具体的に検討できます。また、すべての手続きに関わる必要はなく、「意見陳述だけ」「出席だけ」といった部分的な参加も可能です。自分にとって無理のない形を選ぶことが大切です。

うまく自分で質問や意見を言えるか心配です。どうすればよいですか?

裁判の場で被告人に質問したり、裁判官に意見を述べたりするのは、法律の専門家でない方にとっては大きな負担です。実際、感情的になってしまったり、言いたいことをうまく整理できなかったりするケースも少なくありません。

そのような場合には、弁護士を「被害者参加人の代理人」として選任できます。

弁護士が代理して質問や意見陳述を行うため、手続き上の不安を大きく軽減できます。また、弁護士と一緒に事前に内容を整理しておくことで、裁判官に伝わりやすい形にまとめることもできます。

制度を活用するかどうか、またどの範囲で活用するかは、心身の負担やご自身の希望に応じて柔軟に選択できる点も被害者参加制度の特徴です。

まとめ:悩んだら弁護士にまずは相談

被害者参加制度は、被害者やご遺族の声を刑事裁判に反映させる重要な仕組みです。裁判に直接関わることで、事件の真相解明や加害者の責任追及、公正な判決の実現に寄与できる一方で、精神的な負担や手続きの複雑さを伴うこともあります。

そのため、「参加すべきかどうか」「どのように準備すればよいか」と迷われた場合には、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。専門的なサポートを受けることで、不安を和らげつつ、制度を最大限に活用することができます。

被害者参加制度は、失われた命や傷ついた生活に対して、司法の場で「できること」を形にする手段です。もし、制度の利用を検討されている方は、早めに弁護士へご相談ください。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博