脊髄損傷

最終更新日:2025年01月23日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

「脊髄損傷の後遺症で悩んでいる」

「賠償額を増やしたい」

「適正な後遺障害の等級にしたい」

この記事では脊髄損傷の被害者やご家族にむけて、脊髄損傷の症状、後遺障害認定のポイント、後遺障害等級、損害賠償などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。なお、悩んだら詳しい弁護士への相談をおすすめします。

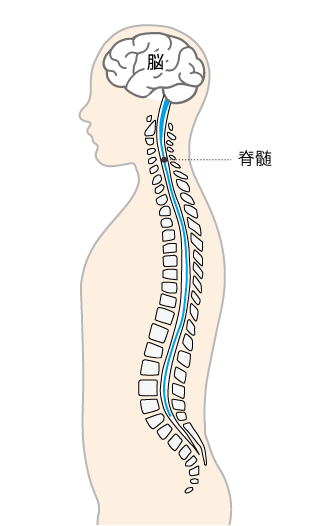

1. 脊髄損傷とは

脊髄は、脊椎(背骨)の中を通って、脳と体全体の信号の伝達を行う重要な役割を果たしています。

交通事故などで強力な外力が加わることにより、脊髄に圧迫や断裂が生じて脊髄が損傷することを脊髄損傷といいます。

完全損傷と不全損傷

脊髄損傷は損傷の程度により2つに分類できます。神経伝達機能が完全に断たれる完全損傷と、一部の伝達機能を残す不全損傷です。

完全損傷

完全損傷は、脳から体への伝達経路が完全に断たれるため、体の運動機能が損なわれます。

同時に体から脳に感覚情報を送ることができないため、感覚・知覚機能が損なわれます。

不全損傷

不全損傷は、麻痺や感覚障害など様々な症状を発症します。不全損傷の代表的なものは中心性頸髄損傷です。上肢に知覚障害を中心とした症状が出ることが多いです。

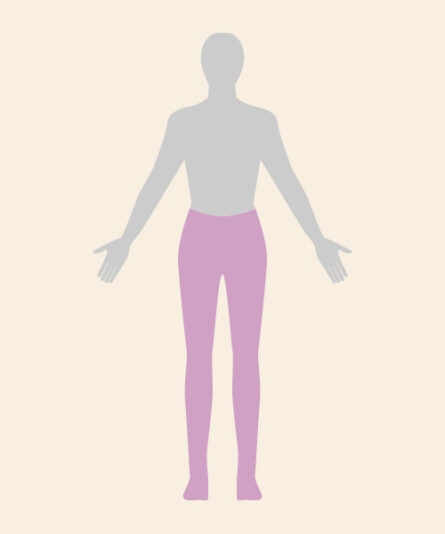

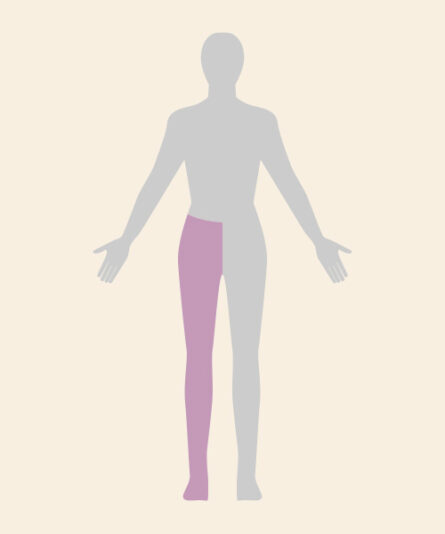

四肢麻痺や対麻痺、単麻痺

交通事故の脊髄損傷は、症状の出現範囲によって大きく3つに分類できます。①四肢麻痺②対麻痺③単麻痺です。

この分類は後遺障害の等級を判定する上で重要です。

【脊髄損傷の症状の程度による分類】

四肢麻痺

両側の四肢の麻痺

対麻痺

両上肢や両下肢の麻痺

単麻痺

上肢や下肢の一肢の麻痺

脊髄損傷の症状

脊髄損傷の症状は、損傷の生じた部位(高位)以下に症状が出現します。損傷個所が上位になるほど症状が重くなります。

たとえば、首の脊髄を完全に損傷すると、両手足が動かなくなります。四肢麻痺です。

また、腰の脊髄を完全に損傷すると、手足は動くものの両脚が動かなくなります。対麻痺です。

損傷の程度によっては、手足が動かないだけでなく、膀胱直腸障害、排せつ障害などの重篤な症状になります。

2. 脊髄損傷の後遺障害等級

脊髄損傷による麻痺などの症状の程度に応じて、1級1号(別表第1)、2級1号(別表第1)、3級3号(別表第2、以下同様)、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号の後遺障害となります。

麻痺の範囲と程度、介護の要否により決まります。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級1号 (別表第1) |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級1号 (別表第1) |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

| 等級 | 具体的な認定基準 |

|---|---|

| 1級1号 (別表第1) |

生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの

|

| 2級1号 (別表第1) |

生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの

|

| 3級3号 | 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの

|

| 5級2号 | きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

|

| 7級4号 | 軽易な労務以外には服することができないもの

|

| 9級10号 | 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

|

| 12級13号 | 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの

|

| 14級9号 | 画像所見がなく脊髄損傷と正確には認められないときでも、受傷時の状態や治療の経過を踏まえれば症状の連続性・一貫性が認められ、将来にわたって症状が残存することが医学的に説明可能な状態であると認められるもの |

3. 等級認定のポイント

等級認定の大事なポイントは、①画像所見②神経学的所見③症状の程度です。

①画像所見

脊髄損傷による後遺障害となるためには、脊髄損傷を示すMRI画像の所見が必要です。

②神経学的所見

脊髄損傷や症状を裏付ける神経学的検査として、深部腱反射やホフマン反射・トレムナー反射(上肢)、バビンスキー反射・クローヌス反射などの病的反射、徒手筋力テスト、筋委縮検査、知覚検査などがあります。

このうち最も重要なのが深部腱反射です。脊髄損傷があるときは、反射が亢進します。

神経学的所見については、神経学的所見の推移という専用の書式を主治医に作成してもらいます。

③症状の程度

脊髄損傷の後遺障害は、次の要素で決まります。

- 麻痺の範囲(四肢麻痺、対麻痺、単麻痺)

- 麻痺の程度(高度、中程度、軽度、軽微)

- 介護の要否

症状の程度の評価は、脊髄症状判定用という専用の書式を主治医に作成してもらいます。

4. 脊髄損傷の損害賠償

脊髄損傷では次のような損害賠償ができます。

後遺障害1~2級などでは次のような損害賠償もできます。

具体的な基準は脊髄損傷の損害賠償Q&Aをご確認下さい。

5. 後遺障害Q&A

脊髄損傷の後遺障害のQ&Aです。脊髄損傷は重症が多いです。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは無料相談をおすすめします。

- Q脊髄損傷として認定される条件は何ですか?

-

脊髄損傷の後遺障害の認定には、脊髄損傷を示すMRI画像所見が必要です。

脊髄損傷の画像所見があるときは、後遺障害となることがあります。

1~14級のどの等級になるかは、症状の程度、症状に一致する神経学的所見、画像所見で決まります。

症状の程度は、脊髄症状判定用という専用の書式を主治医に作成してもらいます。そのうえで、麻痺の範囲(四肢麻痺、対麻痺、単麻痺)や麻痺の程度(高度、中程度、軽度、軽微)、介護の要否によって判断します。

神経学的所見は、神経学的所見の推移という専用の書式を主治医に作成してもらいます。

神経学的検査のうち最も重要なのが、深部腱反射です。脊髄損傷があるときは反射が亢進します。そのため、深部腱反射の所見が重要です。

- Q画像所見はどのような所見が必要ですか?

-

脊髄損傷の後遺障害になるには、脊髄損傷があることを示すMRIによる画像所見が必要です。

脊髄損傷では、脊髄内に損傷を示唆する輝度の変化があります。

CTやレントゲンでは骨折の有無を調べることはできます。もっとも、脊髄神経の状態はMRIをとらないとわかりません。

中心性脊髄損傷など脊椎の骨折を伴わない脊髄損傷もあり得ることから、MRIの撮影は必須です。

そして、適切な後遺障害となるためには、自覚している症状の部位や症状の程度と一致している画像所見がさらに必要です。

脊髄損傷を疑うときは、必ず主治医にMRIの撮影を相談しましょう。

- Q後遺障害等級は何級になりますか?

-

1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級の後遺障害となることがあります。

麻痺の範囲と程度、介護の要否により決まります。

脊髄損傷の後遺障害等級一覧

等級 具体的な認定基準 1級1号

(別表第1)生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの - 高度の四肢麻痺が認められるもの

- 高度の対麻痺が認められるもの

- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号

(別表第1)生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの - 中程度の四肢麻痺が認められるもの

- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの - 軽度の四肢麻痺が認められるもの

- 中等度の対麻痺が認められるもの

5級2号 きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの - 軽度の対麻痺が認められるもの

- 一下肢に高度の単麻痺が認められるもの

7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの - 下肢に中等度の単麻痺が認められるもの

9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの - 一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの - 運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

- 運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

14級9号 画像所見がなく脊髄損傷と正確には認められないときでも、受傷時の状態や治療の経過を踏まえれば症状の連続性・一貫性が認められ、将来にわたって症状が残存することが医学的に説明可能な状態であると認められるもの

- Q後遺障害等級1級になるのはどのようなときですか?

-

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」が1級です。

脊髄損傷では「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの」が1級です。

具体的には以下のいずれかのときです。- 高度の四肢麻痺が認められるもの

- 高度の対麻痺が認められるもの

- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

※麻痺の程度の評価は、脊髄症状判定用での運動機能の点数を参照します。

- Q後遺障害等級2級になるのはどのような場合ですか?

-

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」が2級です。

脊髄損傷では「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの」が2級です。

具体的には以下のいずれかのときです。- 中程度の四肢麻痺が認められるもの

- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

※麻痺の程度の評価は、脊髄症状判定用での運動機能の点数を参照します。

- Q後遺障害等級3級になるのはどのような場合ですか?

-

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」が3級です。

脊髄損傷では「生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの」が3級です。

具体的には以下のいずれかのときです。- 軽度の四肢麻痺が認められるもの

- 中等度の対麻痺が認められるもの

※麻痺の程度の評価は、脊髄症状判定用での運動機能の点数を参照します。

- Q後遺障害等級5級になるのはどのような場合ですか?

-

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」が5級です。

脊髄損傷では「きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」が5級です。

具体的には以下のいずれかのときです。- 軽度の対麻痺が認められるもの

- 一下肢に高度の単麻痺が認められるもの

※麻痺の程度の評価は、脊髄症状判定用での運動機能の点数を参照します。

- Q後遺障害等級7級になるのはどのような場合ですか?

-

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」が7級です。

脊髄損傷では「軽易な労務以外には服することができないもの」が7級です。

具体的には以下のときです。- 下肢に中等度の単麻痺が認められるもの

※麻痺の程度の評価は、脊髄症状判定用での運動機能の点数を参照します。

- Q後遺障害等級9級になるのはどのような場合ですか?

-

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」が9級です。

脊髄損傷では「通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」が9級です。

具体的には以下のときです。- 一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

※麻痺の程度の評価は、脊髄症状判定用での運動機能の点数を参照します。

- Q後遺障害等級12級になるのはどのような場合ですか?

-

「局部に頑固な神経症状を残すもの」が12級です。

脊髄損傷では「通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの」が12級です。

具体的には以下のいずれかのときです。- 運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

- 運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

※麻痺の程度の評価は、脊髄症状判定用での運動機能の点数を参照します。

- Q後遺障害等級14級になるのはどのような場合ですか?

-

「局部に神経症状を残すもの」が14級です。

たとえば、画像所見がなく脊髄損傷と正確には認められないときでも、受傷時の状態や治療の経過を踏まえれば症状の連続性・一貫性が認められ、将来にわたって症状が残存することが医学的に説明可能な状態であると認められるときは、14級です。

- Q後遺障害非該当になるのはどのような場合ですか?

-

次のようなときです。

- 画像上、脊髄損傷所見を含む変性所見が乏しいとき

- 神経学的所見が乏しいとき

- 車の損傷が軽微等、受傷時に受けた衝撃が大きくないと認められるとき

- 症状の連続性・一貫性が乏しいとき

- 症状が非常時痛であるとき

6. 損害賠償Q&A

脊髄損傷の損害賠償のQ&Aです。脊髄損傷は重症が多いです。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは無料相談をおすすめします。

- Q将来の治療費は認められますか?

-

原則として認められません。しかし、支出の必要性や相当性が医学的に裏付けられるときは認められます。

【解説】

将来の治療費とは症状固定後の治療費です。症状固定とは、治療しても症状が改善しない状態です。そのため、症状固定後の治療費を加害者に負担させることはできないのが原則です。

もっとも、その支出の必要性や相当性が、医学的に裏付けられる場合は認められることがあります。

脊髄損傷で重症等級が認定されているときは、将来の治療費が認められることがあります。

たとえば、次のようなときです。- 重症の場合で症状の悪化を防ぐため必要があるとき

- 重症の場合でリハビリの必要があるとき

- 将来手術をする確率が相当高いとき

- Q将来の介護費は認められますか?

-

医師の指示または症状の程度により必要があれば、被害者本人の損害として認められます。

【解説】

将来の介護費とは症状固定後の介護費用です。将来の介護費は自賠責保険の後遺障害等級が高いときに認められることがあります。

後遺障害等級と将来介護費後遺障害 将来介護費 1級 ◎認められる 2級 ◎認められる 3級 〇認められることがある 5級 △個別事案による 7級以下 ×認められないことが多い 3級以下の脊髄損傷は、ある程度被害者ご本人が自立して生活できることが多いです。

介護の中心は声掛けや看視です。そのため、次のような要素を考慮して将来介護費用の可否や金額を決めることが多いです。- 日常生活の基本動作が一人でどのくらいできるのか。

- 現在行われている介助の内容がどのようなものか。

- 家屋の改造をしているか。

- 車椅子を利用しているか。

- 通勤や通学が一人でできるか。

- Q家屋改造費は認められますか?

-

被害者ご本人の受傷の内容、後遺障害の程度・内容を具体的に検討し、必要が認められれば相当額が認められることがあります。浴室・便所・出入口の改造費などが認められた例があります。

【解説】

脊髄損傷で重症等級になり、日常生活動作が制限されているときは、自宅家屋の改造費が認められることがあります。改造方法は、浴室や便所、出入口、スロープ開設などバリアフリー化に関するものが多いです。エレベーターや天井走行リフトなど大規模な改造もあります。

家屋改造費は金額が高額になることも多く、争いになる確率が高いです。医師や事業者と改造の必要性を打ち合わせし、証拠を残しておくのが望ましいでしょう。

- Q自動車改造費は認められますか?

-

被害者ご本人の後遺障害の程度に応じて、その必要性・相当性が裏付けられる場合は認められます。介護用自動車の購入費が認められることもあります。

【解説】

脊髄損傷で重症等級になり、車両への乗降車が制限されるときは、自動車の改造費が認められることがあります。通院や通所に自動車が必要なときなどです。

- Q休業損害は認められますか?

-

脊髄損傷の場合、認められることが多いでしょう。

【解説】

脊髄損傷は、手や足が動かなくなったり、強いしびれや痛みが伴うことが多いです。重症の場合は、歩けなくなったり車椅子による生活を余儀なくされます。そのため、学生や無職などを除けば休業損害が認められることが多いでしょう。

事故から一定期間経過後も、中枢神経の障害であるため大きな症状の改善は見られず、通常の労務に服することが困難なことが容易に想定されます。

そのため、事故から一定期間経過後も休業損害が認められることが多いでしょう。

- Q逸失利益は認められますか?

-

脊髄損傷として後遺障害になったときは、認められることが多いでしょう。

【解説】

脊髄損傷は、脳と同じ中枢神経の障害であるため、一度損傷すると元に戻ることはないといわれています。また、脊髄損傷になると、手や足が動かなくなったり、強いしびれや痛みが伴うことが多く、通常の仕事に直接的な影響を及ぼすことが多いです。

そのため、脊髄損傷として後遺障害になったときは、逸失利益は認められることが多いでしょう。

- Q入通院の慰謝料はいくらになりますか?

-

入通院の期間を参照して決定します。

【解説】

入通院慰謝料は、入院や通院の日数や期間で計算します。入院や通院の期間が長期にわたるほど、金額は高額になります。入通院慰謝料は入院及び通院の期間を元に定額化して算出することが原則です。しかし、個別の事情を加味して増額することもあります。

受傷直後に脊髄損傷が見つかると、程度によりますが長期の入院となることもあります。長期の入院のときなどは、入通院慰謝料は比較的高額になります。

- Q後遺傷害の慰謝料はいくらになりますか?

-

後遺傷害の慰謝料は、後遺障害の等級に応じて計算します。等級が重くなれば金額も増額します。

【解説】

後遺障害の等級に応じて次の金額です。等級 自賠責保険基準 裁判基準 1級 1,150万円 2,800万円 2級 998万円 2,370万円 3級 861万円 1,990万円 4級 737万円 1,670万円 5級 618万円 1,400万円 6級 512万円 1,180万円 7級 419万円 1,000万円 8級 331万円 830万円 9級 249万円 690万円 10級 190万円 550万円 11級 136万円 420万円 12級 94万円 290万円 13級 57万円 180万円 14級 32万円 110万円

7. よつば総合法律事務所の解決事例

よつば総合法律事務所では脊髄損傷の多数の解決実績があります。たとえば、次のようか解決事例です。

その他の解決事例は、よつば総合法律事務所の脊髄損傷の解決事例からご確認下さい。

- 両足の完全麻痺や感覚脱失、膀胱直腸障害などの症状が残る脊髄損傷で2億1000万円を獲得した事例(後遺障害1級)

- 脊髄損傷で将来介護費を含めて1憶4800万円を獲得した事例(後遺障害3級)

- 上肢のしびれや運動障害で中心性脊髄損傷となり、1300万円を獲得した事例(後遺障害9級)

8. まとめ:脊髄損傷

脊髄損傷は、手や足が動かなくなったり、強いしびれや痛みを伴います。

重症だと、歩けなくなったり、排尿排便をコントロールできなくなります。介護が必要となります。

1級から14級までの後遺障害となる可能性がありますが、等級認定のポイントは、①画像所見②神経学的所見③症状の程度です。

損害賠償できる主な項目は、治療費や休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益です。後遺障害1~2級のときは将来介護費や家屋改造費、自動車改造費、症状固定後の治療費の損害賠償もできます。

脊髄損傷は重度の後遺症となることも多いです。請求する金額も大きくなります。そのため、弁護士によるサポートが必要不可欠です。

保険会社の対応がよく、特別問題が発生していないときでも、今後の流れを把握するために、事故後早めに弁護士への相談をおすすめします。

症状固定のタイミングや、後遺障害申請のための書類の収集、損害賠償のための証拠集め、相手保険会社との交渉など、弁護士に相談するかしないかで賠償金額が大きく変わることがあります。

必ず脊髄損傷の問題に詳しい弁護士のサポートを受けましょう。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博