むちうち

最終更新日:2025年02月07日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

1. むちうちとは

むちうちは首が振られて発生することが多いです。次のような症状が多いです。

- 首周辺の痛みや違和感

- 腕や手指の痛みやしびれ

- 頭痛

- 吐き気

- 耳鳴り

- めまい

2. むちうちの通院や治療

むちうちの通院

事故当日や遅くとも翌日に整形外科へ通院することが望ましいです。事故から数日過ぎて通院を開始すると治療費を保険会社が支払わないことがあります。整骨院に行くときは整形外科と並行して通院しましょう。

むちうちの治療

むちうちの治療方法は薬物療法や理学療法などがあります。ブロック療法や手術などの方法もあります。

治療期間は3~6カ月が多いです。ただし個別の事故状況や負傷状況によります。

3. むちうちの後遺障害認定

ではむちうちで後遺障害認定の可能性はあるでしょうか?

むちうちでは次の後遺障害認定の可能性があります。

- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)

次のような事情があると後遺障害認定の確率が上がります。

- 車の損傷状況が激しい

- MRI画像所見で異常がある

- 神経学的所見等の異常がある。(腱反射、徒手筋力テスト、筋萎縮、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、握力低下など)

- 通院日数が多い

- 痛みだけではなくしびれの症状がある

- 症状に左右差がある

- 症状固定後も通院を継続中である

4. むちうちの賠償

ではむちうちではどのような賠償請求ができるでしょうか?

むちうちでは次のような賠償請求が可能です。

後遺障害認定があるときは、次の賠償請求も可能です。

特に慰謝料や逸失利益は保険会社の提示が低いことが多いです。保険会社に増額を要請しましょう。

5. 治療関連のよくある質問

- Qむちうちはなぜ起こるのですか?

-

頚部が振られて生じた頭頚部の衝撃が周辺の神経に影響し、症状を引き起こすと考えられています。

【解説】

交通事故などで首に力が加わったことが原因で、首など生じる症状がむちうちです。痛みの原因となる衝撃を受けたときに、首が前後に振られます。首がむちのようにしなることにより痛みを生じるので「むちうち」と呼ばれています。

医学的には「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頚部筋群の筋・筋膜)の損傷」などと説明します。

むちうちは受傷した原因である受傷機転です。むちうちは正式な病名ではありません。正式な診断名は、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、外傷性神経根症などです。

首は医学用語で頸椎と言います。頸骨という骨が7個連なっています。上から2番目にある頸骨から下は、骨と骨の間に椎間板というクッション材の役割を果たす軟骨・線維輪が挟まれています。

首を左右に曲げたり頭を前に倒せるのは、クッション材の椎間板が頸骨同士をつなぎ合わせているおかげです。

頸骨は、腕や脚など他の骨と大きく異なる点があります。骨の中央が空洞で、空洞部分に脊髄という重要な神経が通っています。

頚椎の中を通る脊髄は、上は脳につながり、下は背骨を通って全身の神経組織とつながっています。しかし、頸椎を不意の衝撃や意図しない前後運動により痛めると、神経組織が刺激や圧迫されます。その結果、でさまざまな不快症状が現れます。

骨折の場合、治療をすればやがて骨がくっつき治ります。しかし、むちうちは神経系統に問題が起きます。そのため、捻挫の治療などの外科的な処置をしてもなかなか完治しないことが多いです。

首は、頭と胴体をつなぐだけでなく、脊髄という全身の神経組織のパイプラインが通っている重要な器官です。むちうちにより様々な症状が引き起こされるのは首が重要な器官であるからです。

- Qむちうちにはどのような症状がありますか?

-

首の痛みや上肢のしびれ、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りなどがあります

【解説】

同じ「むちうち」でも症状は異なります。

代表的なものは首の痛みや上肢のしびれです。頭痛やめまい、吐き気、耳鳴りなどの症状もあります。むち打ちの症状や病態は医学的には5つの型があります。① 頚椎捻挫型② 神経根症型③ バレ・リュー症状型④ 根症状、バレ・リュー症状型⑤ 脊髄症状型です。

① 頚椎捻挫型

首の痛みや、違和感、首の動きの悪さを訴えるときは頚椎捻挫型です。

事故による衝撃や意図しない前後運動が生じると、頚部や頚部の筋繊維郡、靭帯が過度の伸張ないし断裂することで症状が発生します。頸椎捻挫型は最も多いタイプのむちうちです。むちうちの75%は頚椎捻挫型という統計もあります。比較的予後が良好で治りやすいです。

② 神経根症型

手足にしびれや痛みを感じるときは神経根症型です。首の痛みと併発することも多いです。

頚椎を通っている脊髄の神経の根っこである神経根が圧迫され、症状が出現します。神経の根っこに障害が発生する結果、支配神経の末端まで障害が発生します。結果として神経が支配する領域と一致する手足に放散痛やしびれ、知覚障害が生じます。

神経根症型では筋力低下があることが多いです。ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経根症状誘発テストで陽性反応がでる確率も高いです。深部腱反射検査で減弱・消失傾向の異常を示すことも多いです。

③ バレー・リュー症状型

頭痛、めまい、吐き気などの不定症状を訴えるときはバレー・リュー症状型です。耳鳴りや聴力低下などが発生することもあります。

神経学者バレーとリューが頚椎症の頭痛、耳鳴り、眼精疲労等の諸症状を項頚部交感神経症候群として発表しました。バレーとリューの名を冠してバレー・リュー症状型と呼びます。

頚部交感神経の過緊張や椎骨動脈循環障害が原因ではないかという考えもあります。しかしはっきりとした原因は未だ不明です。

④ 根症状、バレー・リュー症状型

手足のしびれ等の根症状とバレー・リュー症状の両方があるときです。

⑤ 脊髄症状型

脊髄本体を損傷し、顕著に手足のしびれや知覚障害を発症するときが脊髄症状型です。神経学的検査は次の反応を示します。

- 深部腱反射は亢進

- 病的反射は陽性

むちうちの病態の1つですが、実質的にはむちうちではなく脊髄損傷です。

まとめ:むちうちの症状や病態

むち打ちの症状や病態には① 頚椎捻挫型② 神経根症型③ バレー・リュー症状型④根症状、バレー・リュー症状型⑤ 脊髄症状型があります。

同じむちうちでも症状は個人差があります。予断を持たず専門家である医師に相談しながら適切な治療を受けましょう。

- Qむちうちの治療で注意することは何ですか?

-

速やかに治療を開始すること、医師の指示に従い必要な治療やリハビリ、投薬を受けることが必要です。

【解説】

むちうちになったときは次の点に注意しましょう。- すぐに通院を開始する。

- リハビリ可能な整形外科に通院する

- 通院の間の日数を開けすぎない

- 症状の訴えは一貫させる

- MRIを撮影する

① すぐに通院を開始する

むちうちの症状が出たときは速やかに整形外科を受診しましょう。救急車を呼ばないときでも、できれば当日中に受診しましょう。

むちうちは事故直後に強い症状が発生しないこともあります。翌日以降に首の痛みや動かしづらさを自覚する方もいます。

事故翌日以降に症状が発生したときは、事故翌日以降でも大丈夫ですので速やかに整形外科を受診しましょう。事故から日数が空くと、保険会社から軽症であると主張されたり、事故との関係を否定されたりする例もあるので注意が必要です。

むちうちで頚部痛やしびれを発症することは多いです。受傷直後にはっきりした自覚症状がなくても、念のため整形外科を受診の上でレントゲンを撮影し、治療が必要な状態か否かを判断してもらいましょう。

② リハビリ可能な整形外科に通院する

むちうちの場合、リハビリで頚部の痛みや可動域制限を緩和することが多いです。リハビリ可能な整形外科に通院しましょう。

最初は比較的大きな病院での診察が多いです。大きな病院はむちうちのリハビリに消極的なことが経験上多いです。初診が大きな病院のときは、リハビリ可能な整形外科に転院することも選択肢の1つです。

③ 通院の間の日数を空けすぎない

通院と通院の間の日数を空けすぎないことが大事です。日数を空けすぎてしまうと、たいした怪我ではないと保険会社が判断することがあります。

少なくとも最後に通院してから30日以上治療間隔を空けないようにしましょう。

④ 症状の訴えは一貫させる

定期的に主治医や理学療法士に症状を伝える機会があります。

事実を正しく伝えるのが何よりも大切です。ただし症状の訴えが変動していると事故による治療と認められる確率が下がります。

たとえば、ある時には右腕がしびれているが、ある時には左腕がしびれているという場合、保険会社が事故との関係を否定する理由になります。

⑤ MRIを撮影する

頑固な痛みやしびれを自覚するときは、MRIを撮影することも選択肢の1つです。

レントゲンの撮影で骨折の有無はわかります。しかし神経の障害ははっきりとわかりません。

頚椎を通っている脊髄の状態や神経根の圧迫の有無などを確認するには、MRIの撮影が良いです。主治医の先生に相談してみましょう。MRIがある病院は少ないです。通院している病院にMRIがないときは主治医の先生に紹介状を書いてもらいましょう。

- Qむちうちで頭痛になることはありますか?

-

神経根の圧迫や筋肉の緊張により頭痛が発生する可能性があります。

【解説】

頭痛は頚部痛の次に多いむちうちの症状です。慢性化したむちうちの患者の8割が不快症状として頭痛を訴えるという調査もあります。なかでも多いのが首に強い衝撃を受けて起こる頚性頭痛です。

頚性頭痛は次のような特徴があります。- 後頭部や首の痛み、眼の奥、耳、前頭部などの広い範囲に痛みを感じる。

- 首を動かすと、頭痛や頭痛に伴う痛みが強くなる。

- 吐き気を伴うことが多い。

むちうちで頭痛が発生する原因には様々なものがあります。

たとえば次のような原因です。- 後頭部の感覚を支配するC2の神経根が圧迫されて後頭部痛を引き起こす可能性

- 同じく神経根が圧迫され三叉神経領域への痛みを引き起こす可能性

- 首から頭部にかけての筋は筋膜や腱膜により連続しているため、頚部の筋肉の緊張により頭部の筋肉も影響を受け、後頭神経を刺激して緊張性頭痛を生じる可能性

交通事故で首やその周辺に強い衝撃を受け頭痛を自覚するときは、事故との関連があるかもしれません。病院で検査を受けて適切な治療を開始しましょう。

- Qむちうちではき気の症状が出ることはありますか?

-

はき気はバレー・リュー症状型のむちうちによくある症状です。

【解説】

はき気は典型的なむちうち後の神経症状です。特にバレー・リュー症状型でよくある症状です。多くの場合には頚部痛と併発します。バレー・リュー症状は、事故の衝撃が原因で頚椎の神経や交感神経の緊張が起こり、椎骨動脈の血流障害が起こるために発症します。頸椎捻挫型のむちうちと異なり、自律神経系統の不快症状が特徴です。

バレ・リュー症状型では、吐き気以外にも頭痛、めまい、耳鳴り等の諸症状が起こることもあります。

むちうちの治療は整形外科を受診することが一般的です。しかし吐き気の症状が重いときは主治医に相談しましょう。主治医の紹介で専門の治療期間での治療を行うこともあります。

- Qむちうちでめまいの症状が出ることはありますか?

-

むちうちによりめまいが発生することがあります。神経の障害や内耳の異常による平衡機能障害が原因のことがあります。

【解説】

めまいはバレー・リュー症状型のむちうちでしばしば発生する症状です。めまいの原因には様々な可能性があります。たとえば次のような可能性です。

- C1―C3の高位の神経根の障害がめまいの原因の可能性

- 後頚部副交感神経の障害からめまいが発生する可能性

- 神経系統の緊張や血行不全により内耳の障害が発生し平衡障害の原因となる可能性

めまいの原因は1つとは限りません。複数のトラブルが発生して相互に影響しあう可能性もあります。

めまいの検査には眼振や重心動揺検査による平衡機能障害の異常を調べる方法があります。異常があれば他覚的に症状を証明できます。

むちうちの治療は整形外科に通うのが一般的です。しかしめまいが重かったり長く続くときは、耳鼻科やめまい専門のクリニックで専門的な検査や治療を行う方法もあります。

- Qむちうちの症状が出たらどのような治療を行いますか?

-

整形外科を受診し、必要な治療やリハビリを行いましょう。

【解説】

交通事故でむちうちとなったときは、整形外科を受診して適切な治療を受けましょう。

多くのむちうちの場合、手術などではなく保存療法が一般的です。外来による投薬やリハビリによる治療です。事故後間もない急性期は、鎮痛剤や患部を冷やすことで炎症を抑え、痛みをコントロールするのが一般的です。

急性期に首の痛みや不安定性を和らげるため、頚椎カラーやコルセットで固定する方法もあります。しかし、カラーをつけないで早期に運動を行う方が望ましいという意見もあります。そのため、固定するかは医師により判断が異なります。ただし、カラーを装着すると頸椎の筋力が弱るため、初期の症状が治まったらカラーは外します。

亜急性期や慢性期では、頚部周囲の筋肉を緩めたり、頚部の可動域を改善させたりするためリハビリを行います。

リハビリには次のような方法があります。

- 弱った筋力を取り戻すための運動療法

- ホットパックや赤外線などの温熱療法

- マイクロウェーブ、低周波などの電気療法

- 首の痛みが強くない場合はけん引療法

症状が改善しないときは次のような注射を行う方法もあります。

- 星状神経節ブロック注射など交感神経への注射

- 椎間関節ブロックなど椎間関節内への注射

確率は低いですが、脊髄を損傷したり神経根の圧迫が強く見られるときは、手術を行う方法もあります。

交通事故でむちうちになることは非常に多いです。多くの整形外科で診療が可能です。自宅からのアクセスや、リハビリの内容、治療方針などを確認して早期に診療を開始しましょう。

- Q事故からしばらくしてむちうちの症状が出たらどうすればよいですか?

-

すぐに整形外科を受診し適切な治療を受けましょう。

【解説】

むちうちでは事故後しばらくして症状が出ることがあります。特に事故直後はアドレナリンが出ています。警察対応や保険会社対応を行っていたため事故直後は自覚症状はなかったものの、翌日以降症状が発生することがあります。

痛みを自覚したら病院ですぐに治療を受けましょう。事故から初診日まで日数が空くと次のようなリスクがあります。

- 保険会社が軽症であると主張してくる

- 保険会社が事故との関係を否定してくる

- 保険会社が治療費の支払いを拒む

通院開始日

までの日数保険会社による

治療費支払い事故当日 ◎あり 翌日 〇通常あり 翌日~1週間 △あることが多い 1週間~2週間 △あるときも

ないときもある2週間~30日 △ないことが多い 30日超 ×なし - 注 個別の怪我の状況によります。

通院では通院と通院の間の日数を空けすぎないことが大事です。日数が空きすぎてしまうと、我慢できる程度の痛みで大したことはないと保険会社が考える危険があります。少なくとも最後に通院してから30日以上治療間隔を空けないようにしましょう。

市販の痛み止めを飲んだり湿布薬を貼るだけで済まそうとしたり、自分で首をぐるぐる回したり揉んだりして刺激を与えることはやめましょう。むちうちが悪化して長期化するおそれがあります。通院期間や回数が少ないと入通院慰謝料にも影響します。

少しでも症状を自覚したときは整形外科を受診しましょう。

- Qむちうちを治療する方法は病院の診療科によって違いますか?

-

違います。整形外科が多いですがペインクリニック、神経内科、脳神経外科、耳鼻科などに通院することもあります。

【解説】

むちうちの治療で一般的に受診するのは整形外科です。

整形外科では理学療法を中心に治療を行い、マッサージ、電気療法、けん引などを行います。電気療法は、痛みやしびれがある部分に微弱電流を流して神経系統を整える低周波治療、マイクロウェーブを当てて体の深部を温める極超短波治療などの方法があります。

けん引は、機械と徒手による方法があります。顎と後頭部に機具をつけて伸ばすことで、頚部を固定して弱くなった筋肉を強化したり、血液の循環を改善したりすることを目的とします。

この他、体を温めて血行を良くするために赤外線を当てたり、発熱効果、保温効果のあるホットパックを行うこともあります。

頑固なしびれなどの症状が残るとき、ペインクリニックで神経ブロック注射を打つこともあります。神経ブロックは、痛む部位の近くにある痛みを伝える神経経路を遮断して痛みを取る方法です。難治性のむちうちに有効なことが多いです。

むちうちは、頸椎周辺の神経を刺激した結果として神経症状が発生することがあります。めまいやしびれ、吐き気など自律神経失調症の症状のときは神経内科を受診することもあります。

激しい頭痛を自覚したり、頭部からくる症状を疑うときは脳神経外科を受診することもあります。

耳鳴りやめまい、ふらつきを自覚して耳鼻科やめまい専門のクリニックを受診することもあります。

むちうちは、症状に応じて病院や受診科目を選ぶことが大事です。まずは整形外科を受診して、自覚症状を全て医師に相談しましょう。自覚症状や経過に応じて、整形外科以外の専門に応じた診療科を受診するのがよいでしょう。

- Q整骨院や接骨院ではどのような治療を行いますか?

-

整体療法や骨格強制など東洋医学に基づいた手技を中心にした治療を行います。

【解説】

整骨院や接骨院は国家試験に合格した柔道整復師が治療を行います。病院と整骨院の違いスクロールできます他の呼び方 資格者 特徴 病院 医院・クリニック 医師 - 診断書を発行する

- レントゲン等の検査をする

- 薬の処方をする

整骨院 接骨院 柔道整復師 - 夜間や休日などに通いやすい

整骨院で柔道整復師の行う治療には次のようなものがあります。

整体療法

手技により痛みの原因となる筋肉の緊張や関節のずれを調整します。

骨格矯正

事故の衝撃によって生じた関節や骨の不整合を調整します。特定の部位に力を加えることで、骨格のずれや歪みを強制して痛みを緩和します。

電気療法

筋肉や神経に電気を加えて刺激し、筋肉の収縮を促進します。

温熱療法

患部を温め筋肉や神経組織の血流を促進して神経に作用します。一般的にホットバックというパック状のゲル物質や熱線が入った道具を使います。

運動療法

関節部の運動や全身的な体操を通じて、関節や筋肉の動きを改善します。ゴムチューブやゴムボール、ダンベル、バランスボードなどの運動器具を使うこともあります。

整骨院は病院と異なります。整骨院はレントゲン等の画像を撮影したり、投薬をすることはできません。交通事故の後遺障害申請に必要な診断書を作成することもできません。

整骨院に通院するときは、必ず病院と並行して通院しましょう。

病院と整骨院の比較病院 整骨院 重症を

見逃す可能性〇低い △(病院より)

高い画像検査 〇できる △できない 薬の処方 〇できる △できない 手術 〇できる △できない 保険会社と

もめる可能性〇低い △(病院より)

高い待ち時間 △長い 〇短い 営業時間 △短い 〇長い リハビリ

1回の時間△短い 〇長い - 注 個別の病院や整骨院により扱いが異なります。

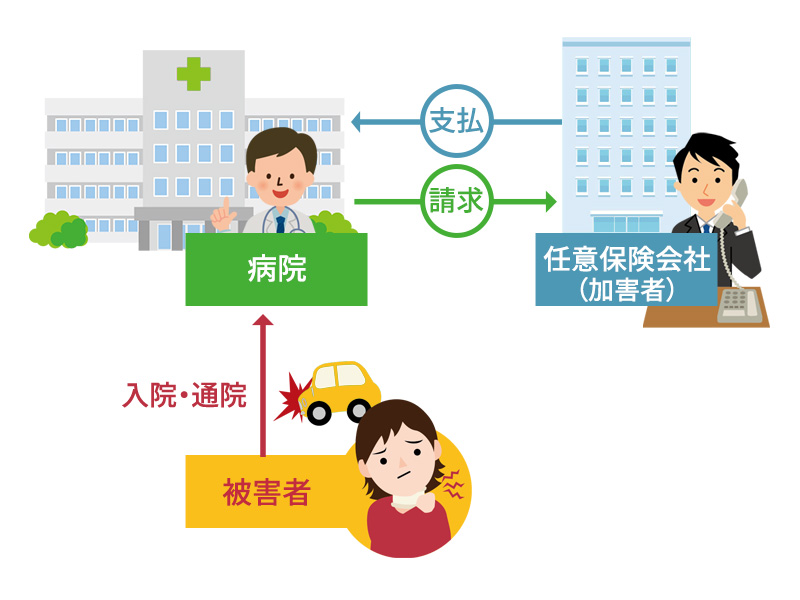

- Q交通事故でむちうちの治療を受けるとき治療費の支払いはどのように行われますか?

-

保険会社が治療費を治療機関に直接支払うことが多いです。

【解説】

交通事故のむちうちで通院するときは、保険会社が治療費を治療期間に直接支払うことが多いです。自分の健康保険を使い治療する場合と異なり、被害者は病院の窓口で治療費を支払ったり、立て替えたりする必要がないです。任意一括払いといいます。病院を受診するたびに治療費を立て替え、保険会社に領収書を送ることは大きな負担です。立て替えるお金がないばかりに適切な治療を受けられないなどということはあってはなりません。

そのため、保険会社が病院に直接治療費を支払いたい旨連絡し、病院は被害者ではなく保険会社に治療費を直接請求するという流れが多いです。

任意一括払いの仕組み

もっとも、任意一括払いには次のような注意点があります。

治療する病院を事前に保険会社に伝えること

事前に通院先の病院を保険会社に伝えないと一括払いはできません。病院が決まったら早めに保険会社に伝えましょう。

救急搬送のときは保険会社に予め病院を伝えることはできません。満額被害者が一度立て替える場合もあります。病院が被害者には請求せず、保険会社に後日請求してくれることもあります。

同意書を提出すること

任意一括払いでは、診療情報の開示や費用のやり取りなどを保険会社にゆだねる同意書を保険会社に提出する必要があります。同意書は保険会社が被害者に郵送します。忘れないよう返送しましょう。

打ち切りの可能性があること

任意一括払いは被害者のために保険会社が行う手続きです。しかし、保険会社の判断で打ち切りとなることがあります。

打ち切り後に通院を続けるには被害者本人が窓口で治療費を立て替えて支払う必要があります。立替額が高額になることを防ぐため、健康保険を使うことをおすすめします。

保険会社からの質問に適切に回答すること

任意一括払い開始後、保険会社は被害者に定期的に連絡します。通院状況や症状経過の質問が多いです。

任意一括払いは被害者が適切に治療を受けるための重要な仕組みです。適切にコミュニケーションをとり、必要な期間は保険会社が治療費を支払い治療を終了することが望ましいです。

- Q交通事故のむちうちの治療期間はどのくらいかかりますか?

-

3~6カ月が多いです。

【解説】

交通事故のむちうちの治療期間にはある程度の基準があります。事故から3~6カ月の治療期間が経験上は多いです。怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 - 注 個別の怪我の状況によります。

交通事故の通院は次の2つのいずれかで終わります。

- 治療を開始してから治るまでの期間で終了

- 医学一般上想定される治療を尽くしても治らないと認められる日で終了。この日を症状固定日といいます。

症状固定日がいつか問題となる事案は一定数あります。たとえば次のように被害者と保険会社の考えが一致しない場合です。

- 被害者本人はまだ痛いし薬も必要なので保険会社の費用で通院を続けたいと考えている。

- 保険会社は通院を続けても改善の見込みがないので、治療費の支払いを止めたいと考えている。

保険会社がどの程度の期間治療費を支払うかは個別の事案によります。ただし、むちうちでは3~6カ月で打ち切りを主張するときが多いです。

治療費打ち切りの連絡に納得できないときは次のような方法があります。

- 主治医経由で打ち切りの延長を求める

- 保険会社と協議する

- 弁護士に相談する

- Qむちうちにおける症状固定とは何ですか?

-

医学一般上想定される治療を尽くしても改善しないと認められる日が症状固定です。むちうちの場合には3~6カ月が多いでしょう。

【解説】

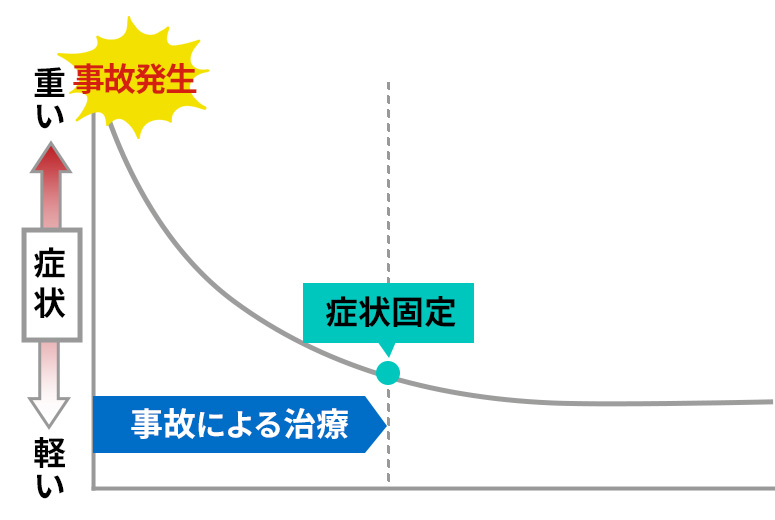

事故後病院に通院し、リハビリや投薬を行うと症状は改善します。その後一定期間が経過すると、リハビリや投薬を行っても症状が改善しなくなってきます。医学一般上想定される治療を尽くしても改善しないと認められる日が症状固定日です。

むちうちの場合には3~6カ月が多いでしょう。

では症状固定になるとどうなるのでしょうか?

症状固定になると、症状固定日以降の治療費を保険会社は賠償しません。

症状固定になってもむちうちの症状が残っているとき、残っている症状は後遺症です。後遺障害申請が通れば後遺障害認定が認定されます。後遺障害認定があると後遺障害慰謝料や逸失利益を保険会社は賠償します。

- Qむちうちは完治しますか?

-

ケースバイケースですが、慢性化して症状が残存することもあります。特にMRI画像で異常所見があるときは治りにくいです。

【解説】

むちうちは骨折や脱臼のない打撲や捻挫が多いです。整形外科による治療で完治は可能です。3~6カ月で完治することが多いです。症状が完治したときは治療期間に応じた慰謝料等を保険会社に請求し、示談交渉をしましょう。

もっとも、骨折や脱臼はなくても頚部脊柱の軟部支持組織を損傷していることがあります。たとえば、靭帯や椎間板、関節包、頚部筋群の筋や筋膜です。なかなか症状が改善せず、完治しないこともあります。

では完治しないとどうなるのでしょうか?

保険会社がずっと治療費を支払うことはありません。保険会社は症状が残っていたとしても症状固定までしか治療費を支払いません。

むちうちが完治せず症状固定になったときは、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害の申請をすることをおすすめします。

後遺障害が認定された場合、次の賠償を受け取ることができます。

- Q医者からレントゲン上は異常がないと言われましたが痛いです。どうすればよいですか?

-

レントゲンに異常がなくても治療や後遺障害申請をあきらめる必要はありません

【解説】

交通事故外傷で整形外科を受診した場合、最初にレントゲンを撮影することがほとんどです。レントゲンを撮影し骨折の有無をまずは調べます。レントゲンは骨折の有無を調べるのに便利です。もっとも、むちうちは骨折や脱臼のない神経軟部組織の損傷です。レントゲンでは異常がないことが多いです。

しかし、レントゲンに異常がなくても治療が不要とはなりません。特にむちうちでは強い痛みを自覚する場合や手指にしびれがある場合があります。症状が強いときは磁気共鳴画像診断装置であるMRIの撮影をおすすめします。

MRIは磁気と電波を利用し、体内の水分を可視化し体内の状態を画像化する装置です。 MRIはむちうちのような神経軟部組織の異常を調べることができます。MRI により痛みの原因を究明できることもあります。

症状が強いときは主治医にMRI検査につき相談してみましょう。医師に相談するとMRI検査を実施してくれる可能性が高いです。

MRIにより痛みの原因がわかったときは診断書に記載してもらいましょう。保険会社との交渉や後遺障害の認定に有利になります。

むちうちではレントゲンに異常がないことはおかしなことではありません。レントゲンに異常がなくてもリハビリや服薬をして症状の改善に努めましょう。

- Qむちうちの原因がわからないと医者に言われました。どうすればよいですか?

-

原因がわからなくても自覚症状を元にリハビリや服薬を行い、症状の改善を目指しましょう。

【解説】

むちうちは骨折や脱臼のない神経軟部組織の損傷です。レントゲン等の画像撮影でははっきりとした所見がないことが多いです。はっきりした原因がわからなくても痛みは発生します。整形外科で治療や投薬を受けることで症状が改善することが多いです。医師に原因がわからないと言われても、治療による症状改善をあきらめるべきではありません。

原因不明を理由に治療費を保険会社が一切支払わないことは少ないです。

6. 保険会社対応のよくある質問

- Qそんな軽い交通事故でむちうちになることはないと保険会社から言われてしまいました。どうすればよいですか?

-

軽い交通事故でもむちうちは発生します。必ず整形外科を受診し医師の診察を受けましょう。

【解説】

むちうちは低速度衝突でも発症します。軽い交通事故でもむちうちとなる可能性はあります。「そんな軽い交通事故でむちうちにはならない」と保険会社が指摘することがあります。たとえば次のようなときです。

- 修理費が低額のとき

- 車両の損傷写真で損傷個所がよくわからないとき

しかし、すぐに事故による治療をあきらめるべきではありません。必ず整形外科を受診して、医師に相談しましょう。事故による怪我と医師が判断すれば、保険会社も主治医の判断を尊重することがあります。

- Q保険会社からむちうちの治療打ち切りの要請がきました。どうすればよいですか?

-

まずは主治医に相談しましょう。交渉しても難しいようであれば要請に従って治療を終了するか、自費で通院を継続するかを選びましょう。

【解説】

保険会社が治療費の打ち切りを要請してきたときは、まずは主治医に相談しましょう。治療の必要性や相当性を決めるのは第一には主治医です。主治医が治療の継続の必要性を認めるようであれば、主治医の意見を保険会社に伝えましょう。

交渉という観点では、無期限に治療費の支払い継続を求めると打ち切りになりやすいです。あと〇か月というように期限を区切ると保険会社が治療費を支払う確率が上がります。

保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切るときは、残念ながら治療費の支払を強制することはできません。被害者は打ち切りを前提として、治療終了か通院継続を選びましょう。

- Q交通事故が症状の原因ではないと保険会社から言われてしまいました。どうすればよいですか?

-

主治医に相談してみましょう。主治医の意見を保険会社は尊重する可能性が高いです。

【解説】

もともと頚部に変性や痛みを生じる原因があるため交通事故が症状の原因ではないと保険会社が主張することがあります。特に高齢では加齢と共に骨軟骨が変性し、頚椎の状態が痛みやしびれを生じやすいものになっていることが多いです。そのため、交通事故が引き金になり神経を圧迫し、結果として症状を生じることがあります。

交通事故がどの程度症状に寄与しているかは非常に難しい問題です。ただし、交通事故が引き金になり症状が発症した場合、交通事故が原因と裁判では判断することが多いです。

主治医に保険会社の見解を伝え、主治医の意見を聞いてみましょう。主治医の意見を保険会社に伝えると、保険会社が治療費を支払うこともあります。

- Qむちうちで整骨院の治療費は出さないと保険会社から言われてしまいました。どうすればよいですか?

-

整骨院治療の必要性を慎重に検討しましょう。医師から整骨院治療への指示や同意をもらうことで、保険会社が対応する可能性があります。

【解説】

整骨院は待ち時間が少ないことが多いです。平日遅い時間まで施術していることも多いです。そのため病院ではなく整骨院での施術を希望する被害者は多いです。整骨院に通院するときは医師の指示や同意があることが重要です。医師に相談して少なくとも同意をもらっておきましょう。

病院と整骨院の違い病院 整骨院 重症を

見逃す可能性〇低い △(病院より)

高い画像検査 〇できる △できない 薬の処方 〇できる △できない 手術 〇できる △できない 保険会社と

もめる可能性〇低い △(病院より)

高い待ち時間 △長い 〇短い 営業時間 △短い 〇長い リハビリ

1回の時間△短い 〇長い - 注 個別の病院や整骨院により異なります。

7. 賠償金額のよくある質問

- Q治療費をどれくらい保険会社は支払いますか?

-

治療内容や期間によりますが、数万円から数十万円が多いです。

【解説】

治療費は治療内容や治療期間により異なります。交通事故での通院では、健康保険を使うかどうかで治療費の算出基準が異なります。健康保険を使うときは診療単価が決まっています。治療費は低額が多いでしょう。

交通事故被害者は健康保険を使わず自由診療が多いです。自由診療のときは治療費の単価は各治療機関の基準により決まります。健康保険を使うより自由診療の治療費は高額です。

自賠責保険では保険金の上限が決まっています。ケガの補償の上限は120万円です。加害者の任意保険会社が支払う金額が120万円を超えそうなとき、治療費をめぐるトラブルが発生する確率が上がります。

- Q休業損害をどれくらい保険会社は支払いますか?

-

事案によりますが、長期の休業のときは一部のみ休業損害の支払があることが多いでしょう。

【解説】

休業損害は事故により休業した分が支払いの対象になります。ただし、休業が長期のとき、保険会社は〇日分以上は払えないと、支払いを一部の期間に限定することがあります。特にむちうちでは骨折などと異なり、客観的に症状を裏付けることが難しい事案が多いです。そのため。休業損害が早めに打ちきりとなる可能性は高いです。

むちうちで休業する場合、休業した期間分の賠償が必ずもらえる保証はありません。そのため、症状や仕事内容に照らした休業の必要性を慎重に検討しましょう。会社や主治医にも復職の可否を相談しながら、保険会社に休業の必要性や復職の検討結果を説明しましょう。

- Q通院慰謝料をどれくらい保険会社は支払いますか?

-

治療期間や日数によりますが、数十万円程度になることもあります。

【解説】

たとえば、6カ月通院したときの裁判基準は89万円です。

通院慰謝料は3つの算出基準があります。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。治療の回数や期間が長期であればあるほど金額が増える傾向にあります。

- Q通院交通費をどれくらい保険会社は支払いますか?

-

治療期間までの距離や日数により異なります。公共交通機関は実額、自家用車は1キロメートル当たり15円が多いです。

【解説】

通院交通費は治療機関まで通院する費用です。実際に要した費用が賠償の対象です。金額は治療機関までの距離や日数により異なります。具体的には次の通りです。電車やバスなどの公共交通機関

- 実際に発生した金額

タクシー

- 傷害の程度や交通の便などを考慮して必要性があるときは実際に発生した金額

自家用車

- 1キロメートル15円のガソリン代

- 必要性があるときは高速道路料金や駐車代

- Q後遺障害は認定されますか?

-

認定される可能性はあります。

【解説】

むちうちで頚部の痛みや四肢のしびれ等を自覚するときは次の後遺障害の可能性があります。- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)

後遺障害認定のためには被害者本人の自覚症状のみならず、症状を裏付ける医学的な所見が必要です。たとえば次のような所見です。

- レントゲン画像所見

- MRI画像所見

- 神経学的検査結果の所見

- Q後遺障害逸失利益をどのくらい保険会社は支払いますか?

-

被害者の事故前の収入状況により大きく変動します。

【解説】

逸失利益とは事故による収入減の補償です。事故前年度の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算します。

事故前年度の年収により逸失利益の賠償額は大きく変わります。休業損害と逸失利益の違い

- Q後遺障害慰謝料をどのくらい保険会社は支払いますか?

-

局部に神経症状を残すもの(14級9号)の場合、110万円を請求しましょう。110万円を保険会社が支払うこともあります。若干少ない金額で合意になることもあります。

【解説】

後遺障害14級9号の後遺障害慰謝料は110万円です。

保険会社が算出する自賠責基準や任意保険基準は110万円より少ないです。110万円を保険会社に請求しましょう。

8. まとめ:むちうち

むちうちになったときはすぐに整形外科を受診しましょう。通院期間は3~6カ月が多いです。6カ月以上通院して症状が残ったときは後遺障害申請を検討しましょう。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博