監修者:よつば総合法律事務所

弁護士 大澤 一郎

後遺障害認定により補償額が大きく変わります。

この記事では被害者の方にむけて、後遺障害認定のメリット、申請の流れ、後遺障害認定基準を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお、弁護士に相談すると適切な後遺障害認定がされます。まずは弁護士へのご相談をお勧めします。

―――― 目次 ――――

後遺障害とは?

事故による怪我が残っていても必ず後遺障害となるわけではありません。

正式な後遺障害認定を受けた場合だけ「後遺障害」となります。

事故による治療を一定期間続けて、状況が一進一退になると事故による治療は終了します。

怪我が治ったときは示談交渉に進みます。治らないときは後遺障害申請を検討します。

「後遺障害申請をして認定された怪我」が「後遺障害」です。

事故による怪我が残っていても必ず後遺障害となるわけではありませんので注意しましょう。

後遺障害が認定された場合のメリット

後遺障害が認定されると補償額が増えます。具体的には後遺障害慰謝料と逸失利益が増えます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは後遺障害が認定されたことにより発生する慰謝料です。

入院や通院したことへの慰謝料と後遺障害慰謝料は別です。

一番高い基準の裁判基準だと後遺障害慰謝料は次の金額です。

| 後遺障害等級 | 裁判基準 |

|---|---|

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

一番軽い14級でも後遺障害慰謝料は110万円です。重い1級だと2800万円です。

後遺障害が認定されるメリットは大きいです。

逸失利益

逸失利益とは事故により発生する今後の収入減です。逸失利益は次のように計算します。

収入が減少するパーセントのことを労働能力喪失率といいます。

後遺障害等級ごとに標準的な労働能力喪失率は決まっています。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

年収・後遺障害の程度・年齢によりますが、重度の後遺障害だと逸失利益は数千万円以上となることもあります。14級の後遺障害でも100万円以上になることも多いです。

後遺障害が認定されるメリットは大きいです。

後遺障害が認定された場合のメリット

後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益が増え、補償額が増えます。

後遺障害が認定された場合のデメリット

後遺障害が認定されても法律上のデメリットは特にありません。

ただし、重い症状が残っていることも多く、生活や仕事に大きな支障が出てしまうときも多いです。

怪我に応じた適切な補償を受けましょう。

後遺障害認定の流れ

では後遺障害認定の流れはどのような流れになるでしょうか?

後遺障害申請の2つの方法

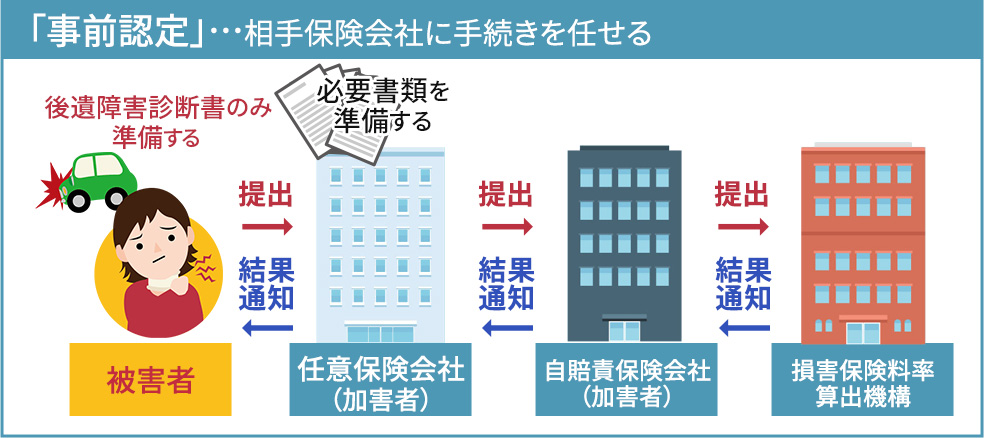

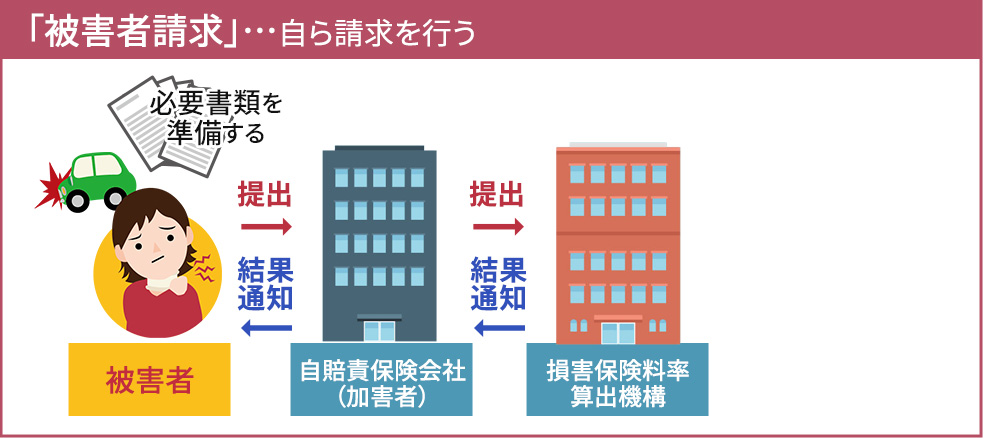

後遺障害認定には2つの流れがあります。事前認定と被害者請求です。

事前認定

被害者請求

事前認定は、加害者の任意保険会社に書類を提出する手続きです。後遺障害診断書を出せば手続きが進みます。

被害者請求は、加害者の自賠責保険会社に書類を提出する手続きです。後遺障害診断書だけではなく色々な書類を提出する必要があります。

参考情報:自賠責保険について知ろう(国土交通省)

| 事前認定 | 被害者請求 | |

|---|---|---|

| 書類の準備 | 主に加害者の任意保険会社 | 被害者 |

| メリット | 手続が簡単で負担が少ない |

|

| デメリット |

|

手続が複雑で負担が大きい |

後遺障害申請の期間

後遺障害申請から認定結果が出るまでは2~3カ月が多いです。

ただし、重症や複雑な事案だと長期間かかることもあります。

後遺障害認定基準

後遺障害に認定基準はあるのでしょうか?

公表はされていないものの、ある程度認定基準は決まっています。

けがの場所ごとの詳細は次の通りとなります。

後遺障害認定結果への異議申立

後遺障害の認定結果に納得いかないときは異議申立を検討します。

異議申立は加害者の任意保険会社にする方法、加害者の自賠責保険会社にする方法があります。

また、自賠責保険・共済紛争処理機構にする方法もあります。

裁判で後遺障害認定結果を争う方法もあります。

後遺障害認定結果に納得できたときは示談交渉に進みます。

弁護士の役割

後遺障害には認定基準があります。

交通事故に詳しい弁護士に相談すると、後遺障害の認定基準をふまえたアドバイスを受けられます。

特に事故後早い段階や後遺障害診断書作成前のご相談だと、適切な後遺障害認定がされやすいです。

後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。

参考情報:よつば総合法律事務所の解決事例

まとめ

事故による怪我が残っていても必ず後遺障害となるわけではありません。正式な後遺障害認定を受けた場合だけ「後遺障害」となります。

後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益がもらえます。

後遺障害はけがの場所によって認定基準が決まっています。

交通事故に詳しい弁護士に相談すると、後遺障害認定基準をふまえたアドバイスを受けられます。

後遺障害に詳しい弁護士へのご相談をお勧めします。

(監修者 弁護士 大澤 一郎)

千葉・柏・船橋の3拠点

千葉・柏・船橋の3拠点