症状固定・後遺障害の等級認定

最終更新日:2025年01月23日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 大澤 一郎

1. 症状固定・後遺障害の等級認定の流れ

症状固定とは治療を続けてもこれ以上症状が良くならないという状態です。「治療終了」に近い意味です。

症状固定後に後遺障害申請を行わない場合には示談交渉に進みます。

症状固定後、後遺障害申請を行う場合には、主治医が作成する後遺障害診断書が必要です。

後遺障害診断書のひな型がない場合、加害者の任意保険会社から取り寄せができます。

後遺障害診断書ができたら保険会社に送付して申請をします。

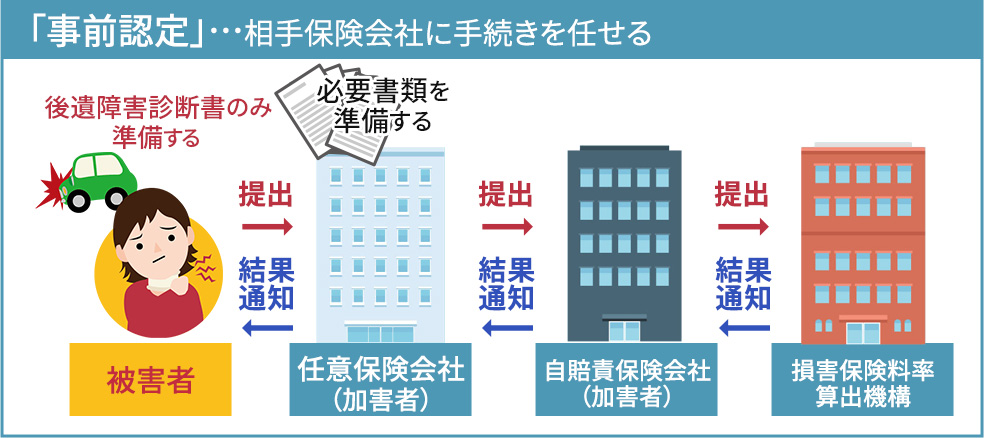

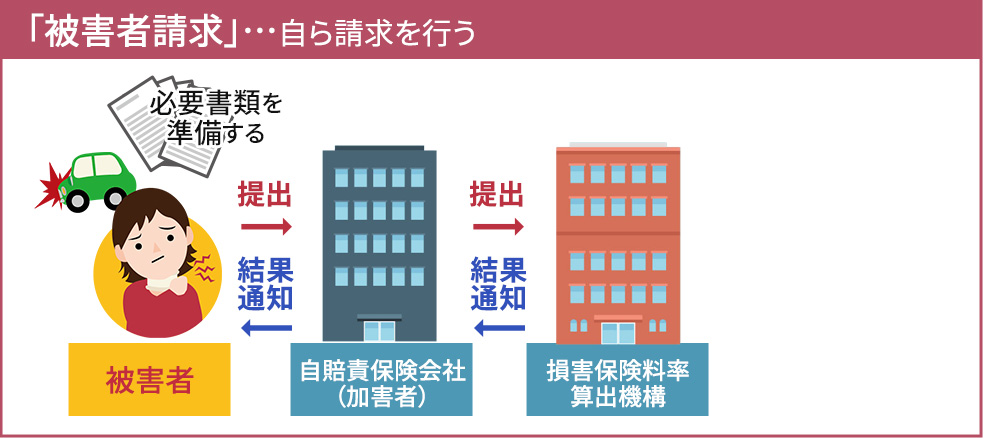

後遺障害申請の流れには2つの方法があります。事前認定と被害者請求です。

- 事前認定 加害者の任意保険会社を経由して行う手続きです。

- 被害者請求 被害者が加害者の自賠責保険会社に直接請求を行う手続きです。

いずれの方法も被害者は行うことができます。

後遺障害等級の認定をするのは自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構) のことが多いです。主治医は後遺障害診断書を作成しますが、主治医が後遺障害等級を決めるわけではありません。

事案によりますが、後遺障害診断書を提出してから2~3カ月で認定結果が出ることが多いです。

後遺障害認定に不服がある場合、異議申立の手続きができます。

異議申立は①任意保険会社または自賠責保険会社、②一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構 、③裁判所の3つに対して可能です。

適正な後遺障害が認定されたと判断したら加害者の任意保険会社と具体的な賠償額の交渉を開始します。

後遺障害申請の流れ(事前認定と被害者請求)

2. 症状固定・後遺障害認定の注意点

後遺障害認定のルールは複雑

怪我ごとに後遺障害認定のルールがあります。「怪我をしたから認定されて当然」「症状が残っているから認定されて当然」ではありません。

後遺障害が認定されにくなるポイント

次のような場合には後遺障害が認定されにくくなります。

- 治療期間が6カ月未満の場合

- 事故後、症状が良くなったり悪化したりと症状に波がある場合

- 病院の通院回数が月1~2回程度と少ない場合

後遺障害診断書に記載があると認定されにくくなるポイント

次のような記載が後遺障害診断書にあると後遺障害が認定されにくくなります。

- 「寒いときは痛くなる」「体を動かすと痛くなる」など「常時痛」ではない自覚症状の記載がある場合

- 障害内容の増悪・緩解の見通しが「治る」「治る見込み」などの場合

3. 症状固定・後遺障害の等級認定のよくある勘違い

- Q症状が残っていれば後遺障害となりますか?

-

症状が残っていても後遺障害になるとは限りません。

残った症状である後遺症のうち、後遺障害認定されたものだけが後遺障害となります。

- Q症状固定時期は主治医が決めるのですか?

- 症状固定時期は主治医が決めることが多いです。ただし、症状固定の時期が争いになったときは最終的には裁判所が症状固定時期を決めます。

- Q症状固定時期は保険会社が決めるのですか?

-

治療費打ち切りを保険会社が行うことにより、事実上治療費打ち切りの時期が症状固定時期となることもあります。

ただし、症状固定時期は主治医の意見が尊重されることも多いです。最終的には裁判所が症状固定時期を決めます。

- Q痛みがあるのになぜ後遺障害認定されないのですか?

- 後遺障害認定は認定されるためのルールがあります。痛みがあるから認定されるわけではありません。認定ルールは怪我の場所ごとに異なります。

- Q症状固定後は通院できませんか?

- 健康保険を使っての通院はできます。ただし症状固定後の治療費は通常補償の対象にはならないので自己負担となります。

- Q事前認定と被害者請求では被害者請求が有利ですか?

-

常にどちらかが有利ということはありません。

後遺障害申請の流れには2つの方法があります。- 事前認定 加害者の任意保険会社を経由して行う手続きです。

- 被害者請求 被害者が加害者の自賠責保険会社に直接請求を行う手続きです。

被害者請求だと証拠資料を自らで準備して提出できるメリットがあります。事前認定だと手続きが簡単というメリットがあります。

個別の事案により適切な方法を選ぶのがよいでしょう。

4. 症状固定・後遺障害の等級認定のまとめ

- 症状固定とは治療を続けてもこれ以上症状が良くならないという状態です。「治療終了」に近い意味です。

- 症状固定後に後遺障害申請を行わない場合には示談交渉に進みます。後遺障害申請を行う場合には主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書ができたら保険会社に提出します。

- 事案によりますが、後遺障害診断書を保険会社に提出してから2~3カ月で認定結果が出ることが多いです。

- 後遺障害認定に不服がある場合には異議申立の手続きができます。

- 適正な後遺障害が認定されたと判断したら、加害者の任意保険会社と具体的な賠償額の交渉を開始します。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 大澤 一郎

交通事故問題解決の流れの関連情報

- 交通事故問題解決の流れの一覧へ戻る

- STEP1 交通事故発生時の対応

- STEP2 警察や加害者への対応

- STEP3 治療やリハビリ

- STEP4 治療費打ち切り

- STEP5 症状固定・後遺障害の等級認定

- STEP6 保険会社からの示談案の提示

- STEP7 示談交渉・裁判