高次脳機能障害

最終更新日:2025年01月23日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

「治療やリハビリで治したい」

「損害賠償を増額したい」

「高次脳機能障害で適正な後遺障害等級にしたい」

この記事では高次脳機能障害の被害者やご家族にむけて、高次脳機能障害の症状、後遺障害認定の3つのポイント、後遺障害等級、損害賠償などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお、高次脳機能障害は詳しい弁護士への相談をおすすめします。

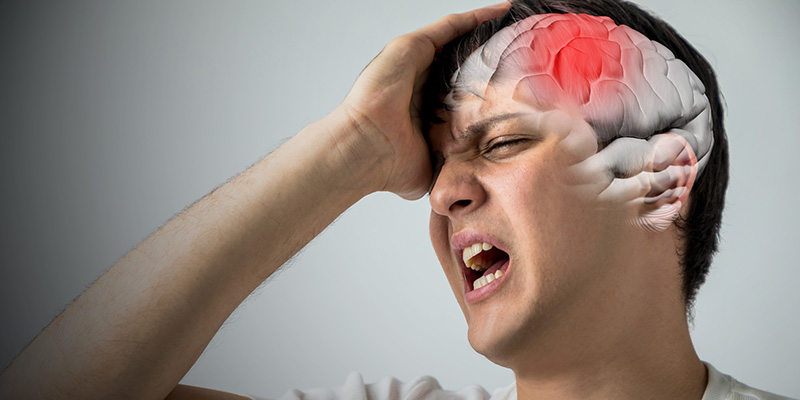

1. 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは脳損傷による認知障害全般です。様々な認知障害だけではなく、行動障害や人格変化を伴うことが多いです。

高次脳機能障害の症状には、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。典型的な症状は次の通りです。

記憶障害

- 物の置き場所を忘れる。

- 新しい出来事を覚えていられない。

- 何度も同じことを繰り返し質問する。

注意障害

- ぼんやりしていて何かをするとミスばかりする。

- 2つのことを同時にしようとすると混乱する。

遂行機能障害

- 自分で計画を立ててものごとを実行することができない。

- 人に指示してもらわないと何もできない。

- いきあたりばったりの行動をする。

社会的行動障害

- すぐ他人を頼る。

- 子供っぽくなる。

- 無制限に食べたり、お金を使ったりする。

- すぐ怒ったり笑ったりする。

- 感情を爆発させる。

- 相手の立場や気持ちを思いやることができず、よい人間関係が作れない。

- 1つのことにこだわって他のことができない。

- 意欲の低下。

- 抑うつ。

2. 認定されるための3つのポイント

- 頭部外傷を示す傷病名があること

- 頭部外傷後の意識障害があること

- 画像所見があること

① 頭部外傷を示す傷病名があること

交通事故で高次脳機能障害と認定されるためには、頭部外傷を示す傷病名が必要です。たとえば、次のような傷病名です。

- 脳挫傷

- 脳損傷

- 脳幹損傷

- 脳内血種

- 低酸素脳症

- びまん性脳損傷

- 外傷性クモ膜下出血

② 頭部外傷後の意識障害があること

交通事故で高次脳機能障害と認定されるためには、頭部外傷後の意識障害があることが原則必要です。意識障害の有無は次のような事項で判断します。

- 眼が開いたり、自分の意思で眼を開いたりできるかどうか。

- 発声ができたり、言葉が通じたりするかどうか。

- 体が動いたり、自分の意思で体を動かしたりできるかどうか。

意識障害は次の基準を使うことが多いです。

③画像所見があること

交通事故で高次脳機能障害と認定されるには画像所見が必要です。たとえば、MRI やCT の異常所見です。

3つの条件全てを満たさないとき

①傷病名、②意識障害、③画像所見の3つ全てがあるとき、交通事故の高次脳機能障害と認定の確率が高いです。ただし、3つの条件全てを満たさなくても高次脳機能障害の認定の可能性はあります。

3. 高次脳機能障害で認定される後遺障害等級

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

具体的な基準は高次脳機能障害の後遺障害認定Q&Aをご確認下さい。

4. 高次脳機能障害の損害賠償

高次脳機能障害では次のような損害賠償請求が可能です。

後遺障害1~2級の場合などでは次のような損害賠償請求も可能です。

具体的な基準は高次脳機能障害の損害賠償Q&Aをご確認下さい。

5. 各段階ですることが望ましい事項

事故直後にすることが望ましい事項

事故直後には専門の脳外科や脳神経外科を受診し、MRIやCT検査を行いましょう。画像所見がないと後遺障害認定は難しいです。

治療中にすることが望ましい事項

脳外科や脳神経外科を定期的に受診し、経過を相談しましょう。症状に応じて必要な検査を行いましょう。MRIやCTなどの画像検査、神経心理学的検査を定期的に行ったりすることがあります。

後遺障害申請前にすることが望ましい事項

後遺障害診断書の他に後遺障害を裏付ける資料を準備しましょう。たとえば、次のような資料です。

- 病院で行う検査です。

- 病院で行う検査です。

- 医師が作成する資料です。

- 医師が作成する資料です。

- 家族が作成する資料です。

後遺障害認定結果が出た後にすることが望ましい事項

認定結果が妥当か慎重に検討しましょう。認定結果に対する異議申立も可能です。

高次脳機能障害の後遺障害等級は1級から14級まであります。後遺障害等級は次の要素を総合的に判断して決定します。

- 画像所見(脳の器質的病変を裏付ける所見)

- 事故直後の意識障害の有無や程度

- 神経心理学的検査結果

- 現在の病状(症状が日常生活や労務に与えている影響)

認定結果は損害賠償請求に大きな影響を与えます。結果が妥当か慎重に検討しましょう。

示談前にすることが望ましい事項

後遺障害等級の妥当性や賠償金の相当性を慎重に検討しましょう。

一度示談をすると追加の損害賠償請求は原則できません。後遺障害等級が妥当であるか、賠償金が相当であるかを慎重に検討しましょう。

保険会社の当初提案は低額です。増額できることがほとんどです。特に後遺障害が重い状況ほど増額できる余地が大きいです。まずは弁護士に相談することを強くおすすめします。

6. 後遺障害認定Q&A

高次脳機能障害の後遺障害認定のQ&Aです。

- Q高次脳機能障害として認定される条件は何ですか?

-

症状が残存していることのほかに、画像上の所見など高次脳機能障害の原因となりうる所見が必要です。

【解説】

認定は次の条件を総合的に勘案して審査します。最も重要なのは画像所見です。

高次脳機能障害の後遺障害認定は、国土交通省や厚生労働省より慎重かつ適切に審査を行うよう要請が出ています。そのため、専門医を中心とする自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会が等級を認定します。- 画像所見(脳の器質的病変を裏付けるMRIやCTの所見)

- 事故直後の意識障害の程度

- 神経心理学的検査結果

- 現在の病状(症状が日常生活や労務に与える影響)

- Q画像所見はどのような所見が必要ですか?

-

脳の器質的病変を示す所見が必要です。

【解説】

高次脳機能障害の後遺障害認定は、脳(脳実質)そのものがダメージを受けたことがわかる所見が必要です。たとえば、脳そのものが損傷した状態は、脳挫傷や脳損傷、脳幹損傷などです。

脳そのものが損傷していなくても、脳周辺の器質的病変(硬膜下血腫、くも膜下血種など)があり、脳室拡大や脳委縮等の要因により脳に影響を与えたときは後遺障害が認定されることがあります。

- Q意識障害はどのような所見が必要ですか?

-

事故後の意識が通常とは異なることを示す所見が必要です。意識障害の程度が重いほど、重篤な後遺障害が認定されやすいです。

【解説】

たとえば、次のようなときは高次脳機能障害として認定されやすいです。

後遺障害等級認定は画像所見に加えて、頭部外傷後の意識障害の有無や程度、持続期間を総合的に勘案して判断します。- 意識障害が一定時間以上続いているとき

- 健忘症軽度意識障害が少なくとも一定期間以上続いているとき

意識障害の程度が重いほど、重度の高次脳機能障害が残りやすいです。

意識障害の程度の測定方法は2種類です。

① ジャバンコーマスケール(JCS)と② グラスゴーコーマスケール(GCS)です。① ジャパンコーマスケール(JCS)

意識障害を覚醒の程度によって分類したものです。数値が大きくなるほど意識障害が重いことを示します。1桁で軽症、2桁で中程度、3桁で重症と評価します。② グラスゴーコーマスケール(GCS)

開眼(E)、言語反応(V)、運動反応(M)の3つについて、点数化をして分類します。

点数が低いものほど、意識障害が重いです。3~15点の間で評価します。- 13点以上 軽症

- 9~12点 中程度

- 3~8点 重症

意識障害が軽い場合やない場合でも、脳の器質的病変の程度により高次脳機能障害として後遺障害が認定されることがあります。

- Q高次脳機能障害となる可能性がある病名にはどのような病名がありますか?

-

次の病名です。ただし、全ての病名を網羅していません。また、次の診断名があっても後遺障害が認定されないこともあります。

- 脳挫傷

- 脳損傷

- 脳幹損傷

- 脳内血種

- 低酸素脳症

- びまん性脳損傷

- 外傷性クモ膜下出血

- 慢性硬膜下血腫(但し予後は良好で後遺障害が残らないことが多いとされます。)

- Q後遺障害等級は何級になりますか?

-

1級、2級、3級、5級、7級、9級の後遺障害の可能性があります。12級や14級の後遺障害の可能性もあります。

【解説】

高次脳機能障害の等級は、労災の基準に準拠して1級から9級まであります。次の要素を総合的に勘案して決定します。- 画像所見(脳の器質的病変を裏付ける所見)

- 事故直後の意識障害の程度

- 神経心理学的検査結果

- 現在の病状(症状が日常生活や労務に与える影響)

最も重要な要素は、画像上の脳の器質的病変です。

画像所見があるときは、12級や12級より重い等級の可能性があります。画像所見がなくても、何らかの自覚症状がある場合、14級の可能性があります。

等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの

- Q後遺障害1級になるのはどのような場合ですか?

-

1級の労災認定基準や自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方の障害の程度と認められるときです。

-

1級の労災認定基準「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」が1級です。具体的には以下のいずれかのときです。

- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

- 高次脳機能障害による高度の痴呆や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

-

自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの。

-

- Q後遺障害2級になるのはどのような場合ですか?

-

2級の労災認定基準や自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方の障害の程度と認められるときです。

-

2級の労災認定基準「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」が2級です。具体的には以下のいずれかのときです。

- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

- 高次脳機能障害による痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

- 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

-

自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。

-

- Q後遺障害3級になるのはどのような場合ですか?

-

3級の労災認定基準や自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方の障害の程度と認められるときです。

-

3級の労災認定基準「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」が3級です。具体的には以下のいずれかのときです。

- 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

- 注 4能力とは意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力です。

- 注 「全部失われている」とは高次脳機能障害整理表の「全部喪失」です。「大部分が失われている」とは高次脳機能障害整理表の「大部分喪失」です。

-

自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。

-

- Q後遺障害5級になるのはどのような場合ですか?

-

5級の労災認定基準や自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方の障害の程度と認められるときです。

-

5級の労災認定基準「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」が5級です。具体的には以下のいずれかのときです。

- 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

- 注 4能力とは意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力です。

-

自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。

-

- Q後遺障害7級になるのはどのような場合ですか?

-

7級の労災認定基準や自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方の障害の程度と認められるときです。

-

7級の労災認定基準「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」が7級です。具体的には以下のいずれかのときです。

- 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

- 注 4能力とは意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力です。

-

自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの。

-

- Q後遺障害9級になるのはどのような場合ですか?

-

9級の労災認定基準や自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方の障害の程度と認められるときです。

-

9級の労災認定基準「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」が9級です。具体的には以下のときです。

- 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの

- 注 4能力とは意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力です。

-

自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの。

-

- Q後遺障害12級になるのはどのような場合ですか?

-

12級の労災認定基準の障害の程度と認められるときです。経験上、脳の画像所見に異常があるときは12級以上になることが多いです。

-

12級の労災認定基準「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」が12級です。具体的には以下のときです。

- 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

- 注 4能力とは意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力です。

-

自賠責高次脳機能認定システムにおける補足的考え方具体的な高次脳機能障害の基準はありません。しかし、脳の画像所見に異常があるときは12級以上の認定となることが経験上は多いです。

-

- Q後遺障害14級になるのはどのような場合ですか?

-

14級の労災認定基準の障害の程度と認められるときです。経験上、何らかの自覚症状が残存するときは14級になることがあります。

-

14級の労災認定基準「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」が14級です。具体的には以下のときです。

- MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

-

自賠責保険の基準具体的な高次脳機能障害の基準はありません。しかし、脳の画像所見に異常がないものの 、何らかの自覚症状があるときは、14級の認定となることがあります。

-

- Q後遺障害非該当になるのはどのような場合ですか?

-

次のようなときです。

- 画像上における脳の器質的病変が認められないとき

- 初診時や救急搬送時の意識障害が認められないとき

- 痛みなどの自覚症状が乏しいとき

7. 損害賠償Q&A

高次脳機能障害の損害賠償のQ&Aです。

- Q将来の治療費は認められますか?

-

原則として認められません。しかし、支出の必要性や相当性が医学的に裏付けられるときは認められます。

【解説】

将来の治療費とは症状固定後の治療費です。症状固定とは、治療しても症状が改善しない状態です。そのため、症状固定後の治療費を加害者に負担させることはできないのが原則です。

もっとも、その支出の必要性や相当性が、医学的に裏付けられる場合は認められることがあります。

高次脳機能障害で重症等級が認定されているとき、将来の治療費が認められることがあります。たとえば、次のようなときです。

- 重症の場合で症状の悪化を防ぐため必要があるとき

- 重症の場合でリハビリの必要があるとき

- 将来手術をする確率が相当高いとき

- Q将来の介護費は認められますか?

-

医師の指示または症状の程度により必要があれば、被害者本人の損害として認められます。

【解説】

将来の介護費とは症状固定後の介護費用です。将来の介護費は自賠責保険の後遺障害等級が高いとき認められることがあります。

後遺障害等級と将来介護費後遺障害 将来介護費 1級 ◎認められる 2級 ◎認められる 3級 〇認められることがある 5級 △個別事案による 7級以下 ×認められないことが多い - 注 個別事案によります。

- 日常生活の基本動作が一人でどのくらいできるのか。

- 他者加害や火気の取扱いなど危険の防止を図る必要があるか。

- 金銭管理ができるか。

- 通勤や通学が一人でできるか。

- Q家屋改造費は認められますか?

-

被害者ご本人の受傷の内容、後遺障害の程度・内容を具体的に検討し、必要が認められれば相当額が認められることがあります。浴室・便所・出入口の改造費などが認められた例があります。

【解説】

高次脳機能障害で重症等級が認定され、日常生活動作が制限されている場合、自宅家屋の改造費が認められることがあります。改造方法は、浴室や便所、出入口、スロープ開設などバリアフリー化に関するものが多いです。エレベーターや天井走行リフトなど大規模な改造もあります。

家屋改造費は金額が高額になることも多く、争いになる確率が高いです。医師や事業者と改造の必要性を打ち合わせし、証拠を残しておくのが望ましいでしょう。

- Q自動車改造費は認められますか?

-

被害者ご本人の後遺障害の程度に応じて、その必要性・相当性が裏付けられる場合は認められます。介護用自動車の購入費が認められることもあります。

【解説】

高次脳機能障害で重症等級が認定され、車両への乗降車が制限される場合、自動車の改造費が認められることがあります。通院や通所に自動車が必要なときなどです。

- Q休業損害は認められますか?

-

高次脳機能障害の場合、認められることが多いでしょう。

【解説】

高次脳機能障害は、特に事故直後は脳の器質的病変や意識障害などを伴います。入院等により経過を慎重に観察する必要性があります。そのため、学生や無職等の場合を除けば休業損害が認められることが多いでしょう。事故から一定期間経過後も、記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の障害を残すことが多いです。通常の労務に服することが困難なことが容易に想定されます。そのため、事故から一定期間経過後も休業損害が認められることが多いでしょう。

- Q逸失利益は認められますか?

-

高次脳機能障害として後遺障害が認定されている場合、認められることが多いでしょう。

【解説】

高次脳機能障害は、記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など通常労務に必要な能力に影響を与えます。そのため、高次脳機能障害として後遺障害が認定されている場合、逸失利益は認められることが多いでしょう。

- Q入通院分の慰謝料はいくらになりますか?

-

入通院の期間を参照して決定されます。

【解説】

入通院慰謝料は、入院や通院の日数や期間で計算します。入院や通院の期間が長期にわたるほど、金額は高額になります。入通院慰謝料は入院及び通院の期間を元に定額化して算出することが原則です。しかし、個別の事情を加味して増額することもあります。

受傷直後に脳の損傷や出血等があると入院が通常です。入通院慰謝料は比較的高額になります。

- Q後遺障害分の慰謝料はいくらになりますか?

-

後遺傷害分の慰謝料は、後遺障害の等級に応じて計算します。等級が重くなれば金額も増額します。

【解説】

後遺障害の等級に応じて次の金額となります。等級 自賠責保険基準 裁判基準 1級 1,150万円 2,800万円 2級 998万円 2,370万円 3級 861万円 1,990万円 4級 737万円 1,670万円 5級 618万円 1,400万円 6級 512万円 1,180万円 7級 419万円 1,000万円 8級 331万円 830万円 9級 249万円 690万円 10級 190万円 550万円 11級 136万円 420万円 12級 94万円 290万円 13級 57万円 180万円 14級 32万円 110万円

8. 高次脳機能障害その他Q&A

高次脳機能障害のその他のQ&Aです。

- Q成年後見申立が必要ですか?

-

認知機能の障害の程度により、成年後見申立が必要なときがあります。

【解説】

高次脳機能障害の場合、被害者ご本人の判断能力が欠けているため成年後見申立が必要となることがあります。保険会社への保険金請求、介護施設との契約、自宅改造等の契約も判断能力がないとできません。後遺障害1級のときは成年後見申立が必要なときが多いです。後遺障害4級以下のときは成年後見申立が必要なときは少ないです。後遺障害2~3級のときは個別事案によります。

- Q成年後見申立の費用は請求できますか?

-

成年後見申立の費用を請求できるときがあります。

【解説】

成年後見開始の審判手続費用などの成年後見申立費用を請求できることがあります。たとえば、高次脳機能障害(2級)の68歳男性につき、成年後見申立手数料(印紙代)800円の他、郵券3160円、鑑定費用5万円、登記印紙代4000円、診断書作成料4470円を認めた裁判例があります。(水戸地方裁判所下妻支部平成21年12月17日判決)

成年後見人が就任した場合、成年後見人の報酬が発生します。成年後見人の報酬も請求できることががあります。

たとえば、高次脳機能障害(1級)の41歳男性につき、弁護士を成年後見人が選任した事案で成年後見人の報酬323万円を認めた裁判例があります。(東京地方裁判所平成29年4月13日判決)

- Q交通事故と労災で等級が違った場合どうすればよいですか?

-

交通事故の等級の方が軽いときは異議申し立てを検討しましょう。

【解説】

交通事故の後遺障害等級は、労災基準に準拠して決定します。したがって、後遺障害の認定基準は交通事故と労災で原則同じです。しかし、制度趣旨や認定主体が異なるため、等級が異なるときがあります。交通事故の後遺障害等級は原則として書面審査です。他方、労災は面接調査を含みます。個別事案によりますが、交通事故よりも労災は重い等級を認定する傾向があります。

もっとも、準拠する基準は同じです。交通事故の等級の方が軽い場合は異議申し立てを検討しましょう。次の資料があると効果があることが多いです。

- 症状を裏付ける医証(特に脳の器質的病変を示す画像所見)

- 現在の症状の程度を裏付ける証拠

- Q加害者の態度に納得できません。どうすればよいですか?

-

警察や検察官に加害者が無反省であることを伝えましょう。慰謝料の増額要素として主張する方法もあります。

【解説】

加害者が、自己の刑責を否定したり、明らかに異なる事実を主張して被害者の過失が大きいことを訴えた場合、被害者としては到底受け入れ難いものです。加害者の態度に納得できないときは、加害者の言い分を警察や検察官に伝えましょう。必要な捜査をしてもらったり、加害者の過失を確認してもらったりしましょう。

加害者の刑事処分を決定するには次のような要素も考慮します。

- 被害者の処罰感情

- 加害者の反省

- 加害者の再犯防止への姿勢

事情を適切に警察や検察官に相談しましょう。

また、加害者が明らかに不自然な弁解を行い、自己の刑事責任を否定する場合、慰謝料が増額されることがあります。

- Q過失割合に納得できません。どうすればよいですか?

-

裁判所の基準に照らして妥当か慎重に検討しましょう。

【解説】

過失割合は、過去の裁判例を分析して事故類型ごとにまとめた別冊判例タイムズ38「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」を使い判断することが多いです。事実関係に争いがあるときは証拠が重要です。ドライブレコーダーなどの動画資料や刑事記録を入手して慎重に検討しましょう。

- Q高次脳機能障害の就労支援機関にはどのようなものがありますか?

-

次のような就労支援機関があります。

- ハローワーク

- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

- 障害者就業・生活支援センター

- 障がい者雇用支援センター

【解説】

現在の状況に応じて、利用可能なサービスを検討しましょう。まずはハローワークへの相談をおすすめします。

- Q高次脳機能障害の家族を支援する制度にはどのようなものがありますか?

-

①医療やリハビリは病院、②賠償交渉は弁護士に相談しましょう。

【解説】

交通事故で高次脳機能障害の被害にあったとき、家族の支援制度は不十分です。被害者家族会へ相談や参加することにより解決の方向性が見えることがあります。適正な賠償額を受領することが家族の支援につながることもあります。

9. よつば総合法律事務所の解決事例

よつば総合法律事務所では高次脳機能障害の多数の解決実績があります。たとえば次のような解決事例です。

- 会社員が脳挫傷やびまん性軸索損傷となり1億1000万円を獲得した事例(後遺障害併合2級)

- 兼業主婦が脳挫傷や外傷性くも膜下出血となり3900万円を獲得した事例(後遺障害1級)

- 兼業主婦が外傷性くも膜下血種となり7600万円を獲得した事例(後遺障害3級)

- 大学生が脳挫傷となり3919万円を獲得した事例(後遺障害併合8級)

- 女性が脳挫傷や外傷性くも膜下出血となり2100万円を獲得した事例(後遺障害併合8級)

10. まとめ:高次脳機能障害

高次脳機能障害の症状には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

交通事故で高次脳機能障害と認定されるには①頭部外傷を示す傷病名、②意識障害、③画像所見が原則必要です。後遺障害は1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級の可能性があります。

損害賠償請求できる主な項目は治療費や休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益です。後遺障害1~2級のときは将来介護費や家屋改造費、自動車改造費、症状固定後の治療費の損害賠償請求も可能です。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博