上腕神経叢麻痺(腕神経叢損傷)

最終更新日:2025年08月20日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

上腕神経叢麻痺(腕神経叢損傷)は肩から上腕にかけて通っている神経が損傷することにより、腕や手の動きに麻痺が生じたり、しびれや痛みといった感覚障害が起こったりする状態です。

この記事では、上腕神経叢麻痺について、原因や治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

上腕神経叢麻痺は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせください。

目次

上腕神経叢麻痺(腕神経叢損傷)

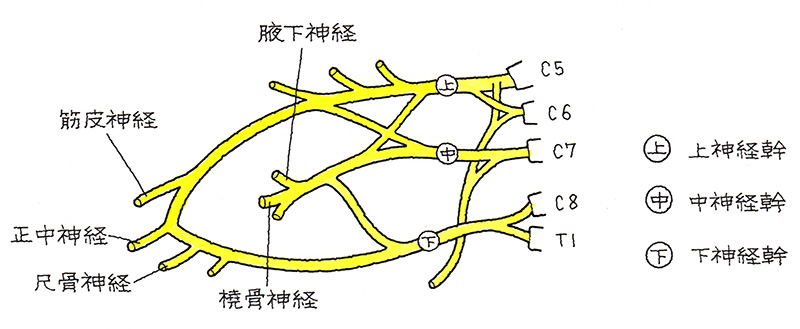

腕神経叢(わんしんけいそう)は腕にある神経の束を意味します。「叢」とは「くさむら」の意味です。

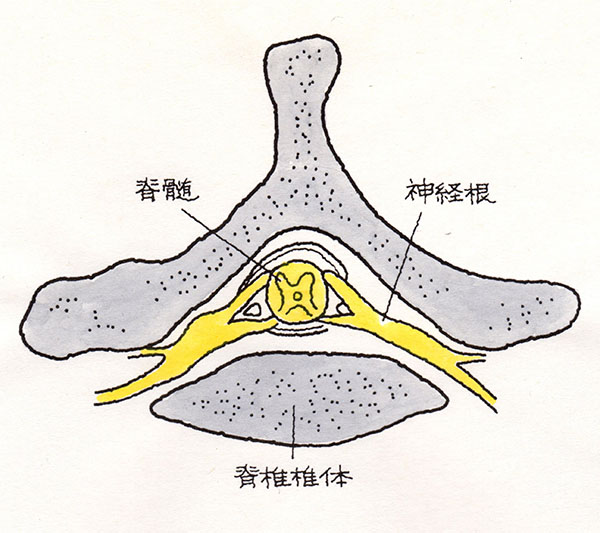

頭から出た神経は脊髄を通って、首付近から5本の神経根に分かれて、肩・肘・手に通じています。首から上腕にかけてこの5本の神経根が叢(くさむら)のように網の目のように複雑に交差している部分を、腕神経叢と呼びます。

肩に強い力が加わって、腕神経叢を損傷することを、上腕神経叢麻痺あるいは腕神経叢損傷といいます。

上腕神経叢麻痺の主な症状としては、肩から手指までの痛み、しびれ、運動機能障害(肩が上がらない、肘が曲がらない、手首が曲がらない、指が動かないなど)、感覚・知覚障害、筋力低下などです。

上腕神経叢麻痺の原因と態様

交通事故では、バイクで転倒した場合、歩行中に車に轢かれた場合など、高エネルギー外傷により腕が引っ張られて腕神経叢を損傷する例が多いです。

他にも切創、圧迫などによって腕神経叢部分を損傷することもあります。

上腕神経叢麻痺の原因と態様には以下のようなものがあります。

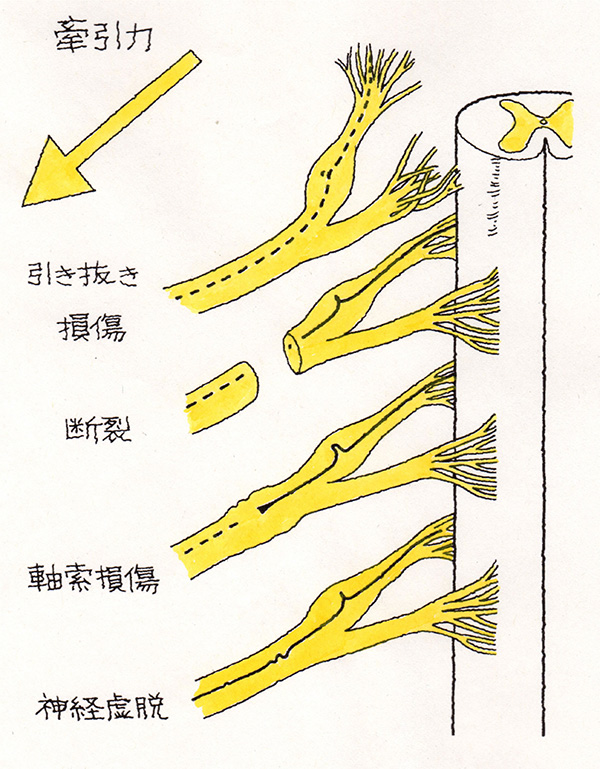

引き抜き損傷

頭部がどちらかに傾き、反対方向に肩や腕が引き下げられると腕神経叢が引っ張られます。

その結果、脊髄から神経根が引き抜かれるように損傷する病態です。最も症状が重篤で予後は不良です。

引き抜き損傷であれば、脊髄液検査で血性を示し、CT脊髄造影(ミエログラフィー)検査で、造影剤が漏出することが画像で示されます。

引き抜き損傷では、眼瞼下垂、縮瞳及び眼球陥没を三大徴候とするホルネル症候群を伴うことが多く、手指の異常発汗が認められます。

神経断裂

神経根からの引き抜きはないものの、その先で引きちぎられて断裂に至ることがあります。

断裂損傷においては、ミエログラフィー検査で異常が認められず、ホルネル症候群も、異常発汗を示さないこともあります。

このケースでは、脊髄造影、神経根造影、自律神経機能検査、針筋電図検査等の電気生理学的検査、MRI画像などで立証を試みることになります。

軸索損傷

神経外周の連続性は温存されているのに、神経内の軸索のみが損傷されているのを軸索損傷と呼びます。このケースであれば、3か月程度で麻痺が自然回復し、後遺障害にいたることはまれです。

麻痺・神経虚脱

神経外周も軸索も切れていないのに、神経自体がショックに陥り、麻痺している状態があります。

神経虚脱と呼ばれていますが、3週間程度で麻痺は回復します。これも後遺障害の対象には通常はなりません。

上腕神経叢麻痺の種類

腕神経叢を構成する5本の神経根にはそれぞれ以下のような役割があり、脳からの信号を手指に伝えています。これらの神経根のうちどの神経を損傷するかによって、症状が異なります。

| 神経根 | 主なつかさどる領域 |

|---|---|

| C5(第5頚髄神経) | 肩の運動 |

| C6(第6頚髄神経) | 肘の屈曲 |

| C7(第7頚髄神経) | 肘の伸展と手首の伸展 |

| C8(第8頚髄神経) | 手指の屈曲 |

| T1(第1胸髄神経) | 手指の伸展 |

上位型麻痺(エルプ麻痺、C5, C6の損傷)

肩が上がらない、肘が曲がらないが、手や指は動かせる。「ウェイターズ・チップ」と呼ばれる、腕をだらりと下げて手のひらを後ろに向けた特徴的な姿勢をとることがあります。

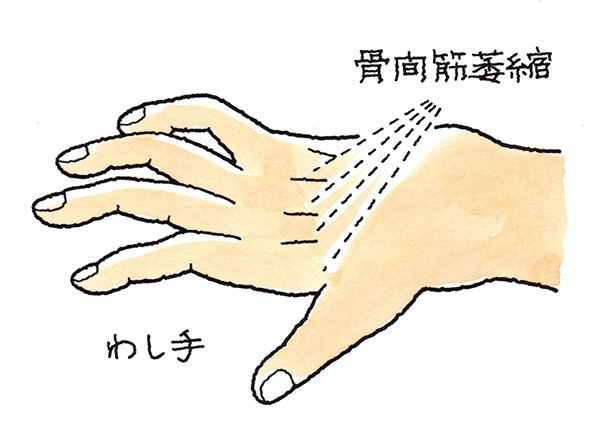

下位型麻痺(クルンプケ麻痺 、C8, T1の損傷)

肩や肘は動かせるが、指を開いたり閉じたり、または指を細かく曲げ伸ばししたりすることができない。手の筋肉が麻痺し「わし手」様の変形を呈することがあります。

全型麻痺(C5~T1全ての神経根の損傷)

肩・肘・手関節、手指全てが動かなくなり、神経が引き抜かれた側の上肢全体が感覚を感じなくなります。

上腕神経叢麻痺の治療

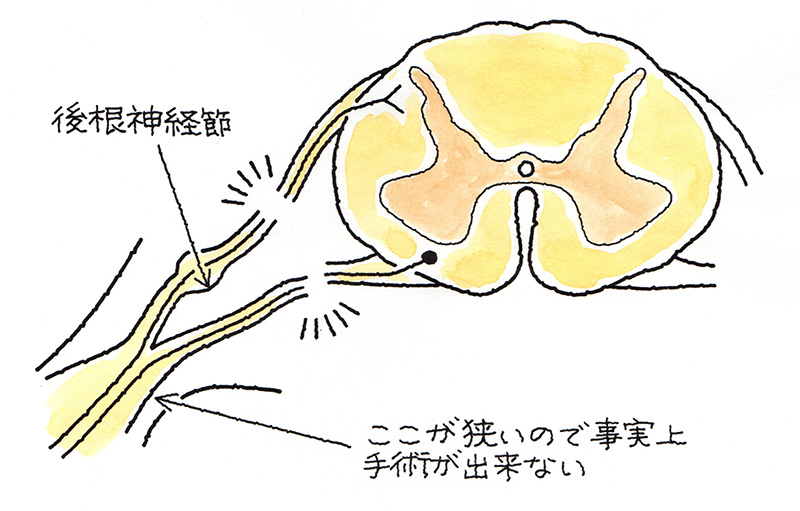

腕神経叢は、神経が複雑に交差し治療が難しいとされる場所です。手の外科や肩関節の専門医のいる大きな病院でしっかり治療を受けることが望ましいです。

腕神経叢を疑う場合、運動麻痺と感覚障害の部位を正確に評価し、損傷高位を的確に把握する必要があります。

引き抜き損傷では、受傷後、できるだけ早期に神経縫合や肋間神経交差縫合術、腱移行術などの機能再建術や血管柄付き遊離筋移植術を受けることが大事です。対応が遅れ、受傷から6か月経過した段階で手術をしても、筋肉が萎縮し、たとえ神経が回復しても十分な筋力が回復しないことがあります。

神経断裂においては、早期の神経移植術が肝要です。軸索損傷や麻痺・神経虚脱のように神経の連続性が保たれているときは保存療法が行われることがほとんどで、そこまで重篤な症状は見られません。

上腕神経叢麻痺の後遺障害

上腕神経叢麻痺で認定されうる後遺障害は、機能障害(上肢、手指)、神経障害の2種類です。

| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |

|---|---|

| 6級6号 | 1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |

|---|---|

| 8級4号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

上肢の機能障害(肩・肘・手関節)

機能障害は、関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |

|---|---|

| 6級6号 | 1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

上腕神経叢麻痺の場合、運動機能をつかさどる神経の根元を損傷してしまうため、肩、肘、手、手指について機能障害を生じる可能性があります。

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認下さい。認定のためには、単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

上腕神経叢麻痺のように、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが自動では可動できない場合は、自動運動による数値を参照します。

「上肢の用を廃したもの」(5級)

「上肢の用を廃したもの」(5級)とは、肩・肘・手・手指全ての関節が動かない場合です。

具体的には次の両方を満たした場合です。

- 肩・肘・手全ての関節が、完全弛緩性麻痺により全く動かないか、その可動域が負傷していない側の1/10以下に制限されている場合

- 手指全部の用を廃した(全ての指の関節可動域が負傷していない側の1/2以下に制限されている場合)

「用を廃したもの」(6級、8級)

「用を廃したもの」(6級、8級)とは、肩・肘・手の関節が、完全弛緩性麻痺により全く動かないか、その可動域が負傷していない側の1/10以下に制限されている場合です。

肩・肘・手関節のうち2関節の用廃が認められる場合は6級、1関節の場合は8級となります。

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、肩・肘・手いずれか1関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合です。機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、肩・肘・手いずれか1関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合です。手指の機能障害

| 7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |

|---|---|

| 8級4号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

「用を廃したもの」(7級、8級、9級、10級、12級、13級)

「用を廃したもの」(7級、8級、9級、10級、12級、13級)とは次の場合をいいます。親指を含むか否か、対象となる指の本数の組み合わせによって等級が異なります。

- 中手指節間関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの

- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

「屈伸することができないもの」(14級)

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」(14級)とは次の場合をいいます。対象となるのは親指以外の手指です。

- 遠位指節間関節が強直したもの

- 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

上腕神経叢麻痺による機能障害

上腕神経叢麻痺によってどの関節の機能が制限されるかは、損傷した神経の態様によります。

全型の引き抜き損傷においては、肩・肘・手関節・手指の用廃であり、「1上肢の用廃」で5級6号の認定に至ることが考えられます。

C6~T1の引き抜き損傷においては、「1上肢のうちの2関節」の用廃で6級6号に、「手指の用廃」で7級7号にそれぞれ当たり、結論として併合4級とも考えられます。もっとも「1上肢を手関節以上で失った」には及ばないことから、併合6級の認定に至ることが考えられます。

C7~T1の引き抜き損傷においては、「手関節の著しい機能障害」で10級10号に、「5の手指の用廃」で7級7号にそれぞれ当たり、結論として併合6級とも考えられます。もっとも「1上肢の2関節の用廃」には及ばないことから、併合7級が認定されることが考えられます。

C8~T1の引き抜き損傷(下位麻痺型)では、「5の手指の用廃」で7級7号の認定に至ることが考えられます。

C5~C6の引き抜き(上位型麻痺)では、肩関節、肘関節の機能障害が考えられ、これらによる後遺障害が認められる可能性が高いです。

神経障害(手関節周辺の痛み)

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級は、画像から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。

重度の上腕神経叢麻痺により機能障害が認められる場合、神経障害は派生関係にあるものとして個別に後遺障害は認定されないことが多いです。

もっとも、基準を満たす程度の機能障害が認められない場合、神経障害による12級が認定されることがあります。神経障害の立証のためにはMRIや神経伝導速度検査、筋電図検査が必要です。

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。

つまり、画像上痛みが生じる原因は明らかとはいえないものの、当初の受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

まとめ:上腕神経叢麻痺の後遺障害

上腕神経叢麻痺や腕神経叢損傷は、肩から手指にかけて、痛み、しびれ、運動機能障害、感覚・知覚障害、筋力低下などを引き起こします。

後遺障害は、主に機能障害・神経障害があり、その程度によって5級~14級までさまざまな等級があります。

腕が下に引っ張られ、腕神経叢に牽引力が加えられることによって、頚部から出ている神経根が引き抜かれる引き抜き損傷の場合、重篤な症状を引き起こすため後遺障害が認定されることがほとんどです。

上腕神経叢麻痺の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博