橈骨神経麻痺

最終更新日:2025年10月20日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

橈骨神経は、手首の動き、手の甲から指の感覚を支配する神経です。橈骨神経が障害されると、手首を反らすことができない、物をつかめないといった問題が生じます。

この記事では、橈骨神経麻痺について、原因や治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

橈骨神経麻痺は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせください。

目次

橈骨神経麻痺

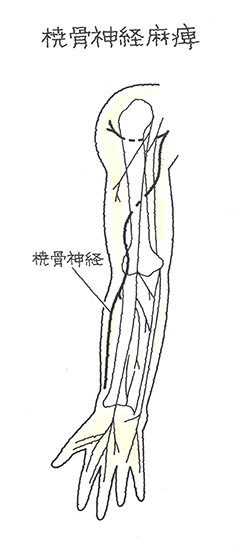

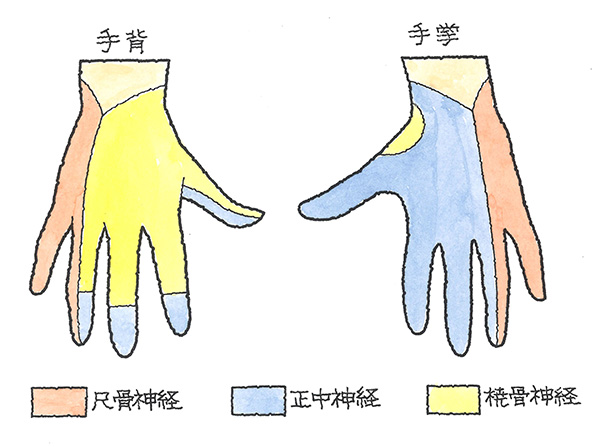

首(脊髄)から出た神経は、肩付近の腕神経叢という神経の束を経由して、正中神経、橈骨神経、尺骨神経という3本の末梢神経に分かれて手指まで走行しています。

それぞれの神経の走行する部位や支配領域は異なり、どの神経が障害されているかで、生じる症状は異なります。

橈骨神経は頚椎から鎖骨の下を走行し、脇の下を通って、上腕骨の周囲をぐるりと回り、外側から前腕の伸筋(筋肉)に通じています。

橈骨神経の支配領域は、親指~薬指の手の甲側なので、橈骨神経に麻痺が生じると、この部位の感覚を失います。そして、手のひらは何ともないのに手の甲側がビリビリしびれます。特に、手の甲の親指・人差し指間が強くしびれます。

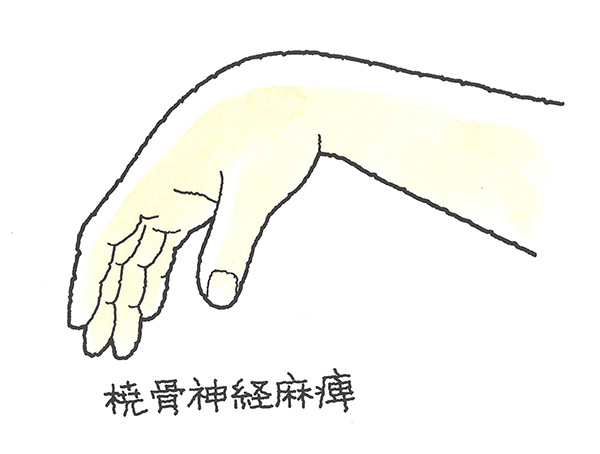

また手首を反らす筋肉が正常に働かなくなるため、手関節の背屈(手首を反らす動き)ができなくなり、親指と人差し指で物をうまく握れなくなります。橈骨神経麻痺になると、手は下図のような下垂手(drop hand)と呼ばれる変形をきたします。

たとえば、日常生活でも腕枕をして眠り、夜中に腕がしびれて目が覚めることがあります。これも橈骨神経が圧迫されて一過性の橈骨神経麻痺が生じているためです。

橈骨神経麻痺の原因と種類

橈骨神経の障害が起こる部位は3つあります。具体的には、①脇の下、②上腕骨中央部、③前腕部です。

交通事故では、上腕骨骨幹部骨折やモンテジア骨折などに合併して発症することが多く、特に上腕中央部の麻痺が多いのが特徴です。

上腕骨骨幹部骨折

橈骨神経は腕神経叢から分岐し、上腕の後面・外面を走行します。特に上腕骨の中部から下部にかけて、橈骨神経が「橈骨神経溝」という骨の溝に沿って密接に走行しているため、上腕骨の骨折に伴って橈骨神経を損傷することがあります。

上腕骨顆上骨折

肘周辺の骨折です。骨折部の後外側に転位(骨がずれること)すると、橈骨神経麻痺となることがあります。

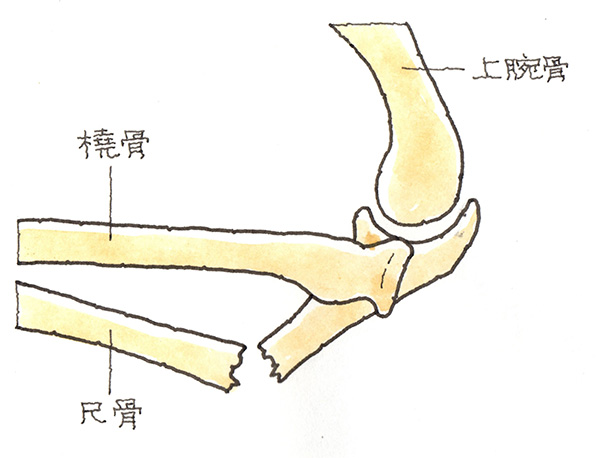

モンテジア骨折

尺骨骨幹部骨折と肘にある橈骨頭の脱臼が同時に発生したものをモンテジア脱臼骨折と呼びます。橈骨神経は橈骨頭の近くで、後骨間神経に分枝(枝分かれ)しており、橈骨頭の脱臼により直接障害されやすくなっています。

橈骨神経麻痺の診断

橈骨神経麻痺の診断は、症状による診断や、Tinel徴候により確認します。

Tinel徴候(チネルサイン)とは、患部を打腱器で叩き、その先の手や足に電気が走ったような痛みが生じるかどうかを確認する神経学的検査法です。

針筋電図や神経伝導速度検査も有効な検査です。

針筋電図とは、針電極を筋肉に直接刺入して、筋線維や運動単位の電気的活動を記録・解析する検査です。

橈骨神経麻痺の治療

橈骨神経麻痺の治療ですが、骨折や脱臼がないケースや神経の圧迫による麻痺であれば、保存的治療(手術などをしない治療法)を行い、自然な回復を待ちます。

手首や手指の関節の拘縮(関節が固まって動きにくくなること)を防止するために、リハビリでストレッチ運動を行うことが必要です。

また、ADL(日常生活動作)を補助するために、カックアップやトーマス型の装具をつけることもあります。低周波刺激、ビタミンB12の投与により治療が行われることもあります。

カックアップスプリント

カックアップスプリント手関節を一定の背屈位に保持します

トーマス型装具

トーマス型装具ゴムやバネで手指・手関節の伸展を補助します

橈骨神経が骨折部で損傷したり、断裂しているケースもあります。

神経の断裂が生じると、知覚と運動は完全に麻痺し、観血的手術(皮膚を切開して行う手術)で神経を縫合したり、健常な腱を付け替えたりする手術を行うことになります。

神経縫合術では、手術用の顕微鏡を使用し、細い神経索を縫合していくことになるため、手の専門外来のある病院で手術を受けることになります。

神経を完全に断裂するようなケースでは、予後(治療後の経過についての医学的な見通し)は不良で、後遺障害となることが多いです。

橈骨神経麻痺の後遺障害

橈骨神経麻痺で認定されうる後遺障害は、機能障害(上肢、手指)、神経障害の2種類です。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |

|---|---|

| 8級4号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害(関節の動く範囲の制限)

機能障害は、関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

手関節の可動域制限の場合、原則として屈曲と伸展による運動を参照します。

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認ください。認定のためには、単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

橈骨神経麻痺のように、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが自動では可動できない場合は、自動運動による数値を参照します。

- 「弛緩性の麻痺」とは筋肉がだらんとして力が入らない状態です。

- 「他動」とは医師などが手を添えて動かす場合です。

- 「自動」とは自分の力で動かす場合です。

「用を廃したもの」(8級)

「用を廃したもの」(8級)とは、関節が、完全弛緩性麻痺により全く動かないか、その可動域が負傷していない側の1/10以下に制限されている場合です。

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合です。

機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合です。

手指の機能障害

| 7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |

|---|---|

| 8級4号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

「用を廃したもの」(7級、8級、9級、10級、12級、13級)

「用を廃したもの」(7級、8級、9級、10級、12級、13級)とは以下の場合をいいます。親指を含むか否か、対象となる指の本数の組み合わせによって等級が異なります。

- 中手指節間関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの

- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

「屈伸することができないもの」(14級)

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」(14級)とは以下の場合をいいます。対象となるのは親指以外の手指です。

- 遠位指節間関節が強直したもの

- 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

橈骨神経麻痺による機能障害

まず、橈骨神経麻痺による後遺障害が認定されるためには、針筋電図や神経伝導速度検査などにおいて、橈骨神経麻痺があることが客観的に証明される必要があります。

そして、橈骨神経の断裂による麻痺が生じ、神経縫合術や腱再建術を行っても、筋肉が萎縮して可動域制限を残す可能性が高いです。

完全な下垂手では、手関節の背屈と掌屈が不能となり、8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に認定されることが考えられます。ただし、ここまで重篤な後遺障害となることはまれです。

不完全な下垂手が残ったときは、10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に認定されることが考えられます。

骨折や開放創の治療に着目し、神経麻痺が見過ごされることがあります。そのような場合でも、各種検査によって橈骨神経麻痺であることが立証されれば、後遺障害が認定される可能性があります。

神経障害

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級は、画像や検査結果から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。

橈骨神経麻痺の存在が針筋電図や神経伝導速度検査などの検査において客観的に証明できる場合も、これを原因として12級が認定されることがあります。ただし、重度の橈骨神経麻痺により機能障害が認められる場合、神経障害は派生関係にあるものとして個別に後遺障害は認定されないこともあります。

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。

つまり、客観的な所見から痛みが生じる原因が明らかとはいえないものの、受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

まとめ:橈骨神経麻痺の後遺障害

橈骨神経は、手首や手の指を伸ばす筋肉を支配する神経です。橈骨神経麻痺になると、手の甲側の指がしびれたり動かなくなったりします。また手首の反り返しができなくなり、下垂手状の変形を生じます。

後遺障害は、主に機能障害・神経障害があり、7級から14級まで等級があります。

橈骨神経麻痺による後遺障害が認定されるためには、針筋電図や神経伝導速度検査などの検査において原因となる所見が求められます。

橈骨神経麻痺の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩まれたら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博