交通事故の民事裁判と刑事裁判の違い

最終更新日:2025年08月05日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

- Q交通事故の民事裁判と刑事裁判の違いは何ですか?

-

交通事故の民事裁判と刑事裁判は、目的・手続・結果が異なります。

民事裁判は、加害者に対して「損害賠償金を支払ってもらうこと」を目的とした裁判です。

これに対し、刑事裁判は、交通事故によって法律に違反した加害者を「処罰すること」が目的です。また、民事裁判は被害者が自ら起こすことができますが、刑事裁判は警察・検察が動かなければ始まりません。

つまり、民事裁判は「被害者のための裁判」であり、刑事裁判は「社会のルール違反を正すための裁判」と言えます。

目次

交通事故における裁判とは

交通事故に関連する裁判には、「民事裁判」と「刑事裁判」の2種類があります。

ここでは、それぞれの裁判の特徴をわかりやすく説明します。

民事裁判とは

民事裁判とは、交通事故によって被害を受けた人が、加害者に対して損害賠償を請求する裁判です。

たとえば、事故によってけがをして治療が必要になった場合、治療費や通院交通費、仕事を休んだことによる収入減少(休業損害)、そして精神的苦痛に対する慰謝料などを請求できます。

民亊裁判は、被害者が自ら起こすことができる裁判であり、賠償の金額や加害者の責任の有無・程度を、裁判所が客観的に判断します。

また、加害者に支払い能力がなかったとしても、「判決」という法的根拠を得ておくことで、将来的に財産が確認できたときに強制執行(差し押さえ)を行うことも可能になります。

刑事裁判とは

刑事裁判とは、交通事故によって刑法や道路交通法などの法律に違反した加害者を、国家(検察官)が起訴し、刑罰を科すべきかを判断する裁判です。

たとえば、「飲酒運転で歩行者をはねた」「スピード違反で重大な事故を起こした」といったケースでは、加害者に刑事責任が問われる可能性があります。

刑事裁判では、起訴を行うのは検察官であり、被害者が直接起こすことはできません。被害者の関与は、加害者の処分を決定するうえでの「情状」や「処罰感情の申述」として扱われます。

刑罰の内容としては、拘禁刑、罰金刑などが科されることがあります。つまり、加害者の行為に対して「社会的制裁」を与えることが目的なのが、刑事裁判です。

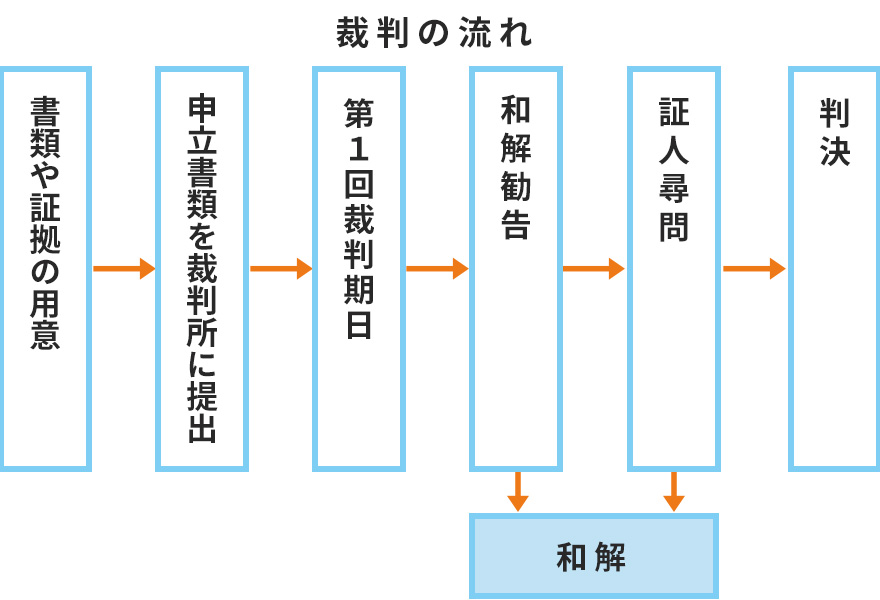

民事裁判の流れ

交通事故の民事裁判では、被害者が加害者に対して損害賠償を請求するために裁判所に訴えを起こします。ここでは、その基本的な流れを簡単にご紹介します。

-

訴状の提出(提訴)被害者(原告)が、事故の状況や損害の内容、加害者(被告)に対して請求したい金額などを記載した「訴状」を裁判所に提出します。

-

答弁書の提出加害者側(被告)が、訴えに対する考えや反論を記載した「答弁書」を裁判所に提出します。

-

口頭弁論と証拠提出裁判所で、両者が主張や証拠を出し合いながら事実関係を整理していきます。これを「弁論」といいます。複数回の期日が開かれることもあります。

-

和解または判決

双方の合意があれば裁判所で「和解」が成立します。和解に至らなければ、裁判所が最終的な判断(判決)を下します。

ちなみに、民事裁判では、裁判の途中でも和解できるチャンスがあります。

特に交通事故のように損害が金銭で評価されるケースでは、判決まで進まず、途中で和解して解決することも少なくありません。

- 注 裁判期日は複数回開かれます。

- 注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。

刑事裁判の流れ

刑事裁判は、加害者が交通事故によって法律に違反した場合に、国(検察官)が起訴して始まる裁判です。

ここでは、一般的な刑事裁判の流れをわかりやすくご紹介します。

-

捜査・送検

交通事故の発生後、警察が事故の状況や加害者の行為を捜査し、捜査結果を検察官に送ります(送検)。

-

起訴または不起訴の判断

検察官は、加害者の行為が法律違反にあたるかどうかを判断し、起訴するかどうかを決定します。

-

公判(裁判)

起訴された場合、裁判所で審理が行われます。加害者(被告人)は、裁判で検察官から追及されます。これに対して、加害者(被告人)の弁護人も主張や証拠を示します。

-

判決

裁判官が事実関係を認定し、刑罰が必要と判断された場合は、拘禁刑・罰金刑などの判決が下されます。

刑事裁判は、加害者が法律に違反したかどうか、違反したならどのような罰を与えるかを判断する手続きです。あくまで「加害者に対する社会的な制裁」が目的である点が大きな特徴です。

交通事故の裁判の注意点

交通事故の裁判は、民事と刑事で役割がまったく異なります。

それぞれの裁判には「できること」と「できないこと」があるため、混同しないよう注意が必要です。

ここでは、被害者として特に注意しておきたい4つのポイントを詳しく解説します。

刑事裁判では損害賠償の審理はしない

刑事裁判は、加害者に罰を与えるかどうかが争点であり、被害者の損害を補償するかどうかは一切審理されません。

たとえ被害者が重傷を負っていても、刑事裁判で判断されるのは「どのような犯罪行為があったか」と「どのような刑罰が必要か」だけです。

拘禁刑や罰金刑が科されたとしても、その罰金が被害者に支払われることはありません。加害者が支払う罰金は、すべて国に納められます。

つまり、刑事裁判はあくまでも「国が社会秩序を保つための手続き」であり、被害者の経済的な救済のための裁判ではないということを知っておく必要があります。

損害賠償や慰謝料などの補償を求めるには、別途民事裁判を起こす必要があるという点が重要です。

民事裁判では加害者を処罰できない

民事裁判は、被害者に生じた損害を金銭で補償することが目的であり、加害者に対して刑罰を与えることはできません。

加害者の行動がどれほど悪質でも、民事裁判では拘禁刑や免許取消などの処分を科すことはできないのです。

あくまでも、「事故の責任がどちらにあるか」「損害はいくらか」を判断し、それに基づいて損害賠償の支払いを命じるのが民事裁判の役割です。

そのため、「加害者を罰したい」「厳しく処分してほしい」といった気持ちは、民事裁判では直接的には解消できないことになります。

損害回復は民事、処罰は刑事という役割分担を理解して、何を目的に裁判を行うのかを明確にすることが大切です。

刑事裁判を被害者が起こすことはできない

刑事裁判を始めるかどうかを決めるのは検察官であり、被害者が直接刑事裁判を起こすことはできません。

日本の刑事制度では、公訴権(起訴して裁判を開始する権限)は検察官だけに認められています。被害者がどれだけ強く処罰を望んでも、自分で裁判を始めることはできません。

加害者が明らかな違法行為をしていても、検察官が「起訴の必要がない」と判断すれば、不起訴となり裁判は開かれません。

ただし、検察官に対して「処罰してほしい」という意見や、被害の大きさ・精神的苦痛などを伝えることは可能です。

検察官も、被害者の心情を踏まえて、処罰の見通しやその理由を説明してくれることがあります。

刑事裁判を望む場合には、早めに弁護士に相談し、適切なタイミングで対応することが重要です。

民事裁判と刑事裁判は両立する

交通事故の被害者は、加害者に対して民事裁判と刑事裁判の両方を通じて責任を問うことが可能です。

民事裁判を起こしたからといって刑事裁判ができなくなることはなく、また刑事裁判が行われている最中に民事裁判を起こすこともできます。

たとえば、加害者の刑事裁判が進行中であっても、被害者が慰謝料や治療費の支払いを求めて民事裁判を起こすことは可能です。相手が勾留中であっても、訴訟を提起すること自体は妨げられません。

また、刑事裁判が終了した後に民事裁判を起こすことも可能です。刑事事件が終わることで刑事事件の記録のコピーがもらいやすくなり、客観的な状況が把握しやすくなります。

そのため、実務上は「刑事裁判が終わってから民事裁判を起こす」ケースの方が多く見られます。特に事故態様や過失割合が争点になる場合、このようなケースが多いです。

このように、民事裁判と刑事裁判は目的や性質が異なりますが、状況に応じて併用・使い分けが可能な制度です。どちらを優先すべきか、どのタイミングで動くべきかは、事故の内容や相手方の態度によっても異なるため、弁護士と相談しながら、最適なタイミングと方法で進めるのがよいでしょう。

裁判のことで悩んだら弁護士に相談

交通事故に関する裁判で不安を感じたときは、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

民事裁判と刑事裁判にはそれぞれ異なる目的や手続があり、何ができて何ができないのかを初めから正確に理解するのは、簡単なことではありません。

たとえば、「加害者をきちんと罰してほしいが、自分の損害もしっかり補償してもらいたい」「警察に相談したものの、このまま何もしないでよいのか不安」「相手方から示談を持ちかけられたが、応じるべきか判断できない」といった悩みを抱える方は少なくありません。

こうしたときこそ、弁護士に相談することで、今後どう動けばよいのかが明確になります。

事故の状況に応じて、刑事手続の見通しや被害者としてとれる対応、民事裁判で損害賠償を請求するための準備、示談との違いや注意点など、的確なアドバイスを受けることができます。

また、加害者本人や保険会社とのやり取りを弁護士が代わって行うことで、ご本人の精神的な負担を軽減することも可能です。

私たち、よつば総合法律事務所には、交通事故の被害者支援に豊富な経験をもつ弁護士が多数在籍しています。

裁判が必要となるケースはもちろんのこと、示談交渉の段階や警察対応に関するご相談にも丁寧に対応し、依頼者の方にとって最善の方法をご提案いたします。

「このまま進めて本当に大丈夫なのか」「今の対応で後悔しないだろうか」と不安を抱えている方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博