正中神経麻痺

最終更新日:2025年09月09日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

正中神経は、手指の感覚や筋肉を支配する神経です。正中神経が障害されると、親指から中指にしびれや痛みが出る、物をつかめない、細かい手指の動作ができないといった問題が生じます。

この記事では、正中神経麻痺について、原因や治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

正中神経麻痺は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせください。

目次

正中神経麻痺

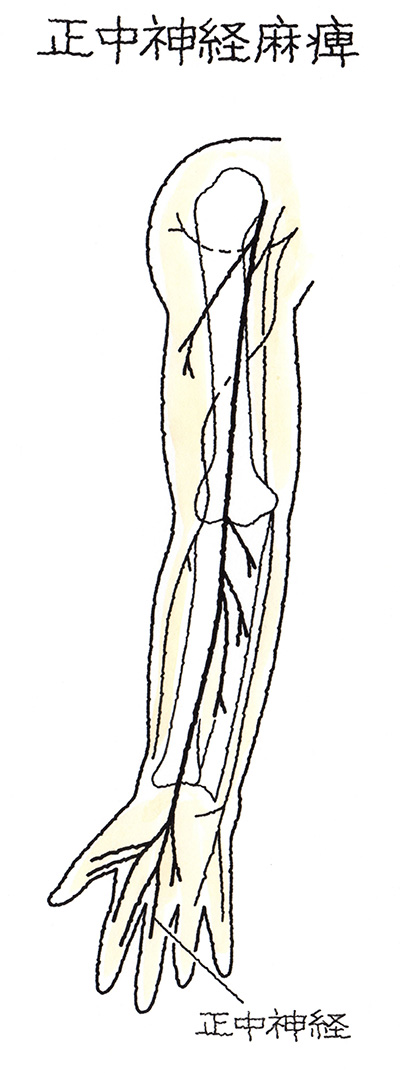

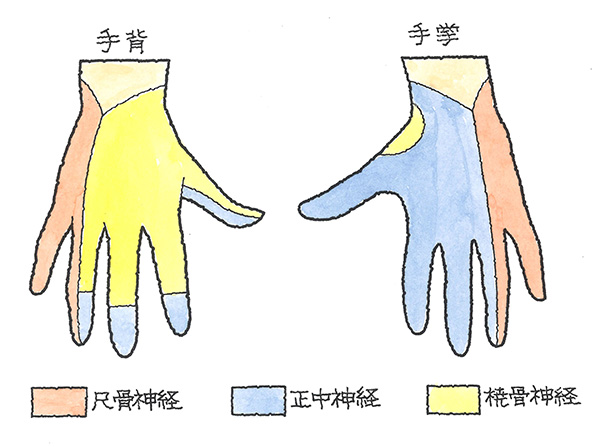

首(脊髄)から出た神経は、肩付近の腕神経叢という神経の束を経由して、正中神経、橈骨神経、尺骨神経という3本の末梢神経に分かれて手指まで走行しています。

それぞれの神経の走行する部位や支配領域は異なり、どの神経が障害されているかで、生じる症状は異なってきます。

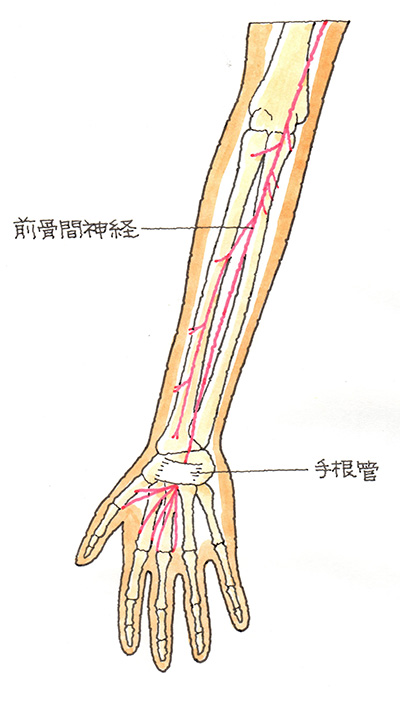

手のひらを前面に向けた状態だと、正中神経は肘の前面を通り、手首のあたりで手根管の中を通過し、それぞれ支配する指に枝分かれするように走行します。

正中神経は、手の感覚と動きをつかさどる神経です。

親指から薬指母指側1/2までの、手のひら側の感覚を支配しています。他にも前腕部では前腕の回内、さらには手関節と手指の屈曲、そして親指を動かすための母指球筋を支配しています。

正中神経麻痺の原因・種類

交通事故では、肘から手首に強い衝撃が加わった場合に、正中神経を損傷します。

以下のような骨折に合併して正中神経麻痺を引き起こすことがあります。

上腕骨顆上骨折

肘周辺の骨折です。骨折部の前方に正中神経が位置するため、正中神経麻痺となることがあります。

橈骨・尺骨の骨幹部骨折

前腕の真中部分の骨折です。正中神経から枝分かれする前骨間神経という神経が圧迫されて、運動障害を引き起こすことがあります。

手関節の脱臼・骨折

手首のけがで、手首には手根管というトンネル状の空間があり、正中神経が通っています。手根管内の正中神経が圧迫されると、手根管症候群を引き起こすことがあります。

正中神経麻痺の症状

同じ正中神経麻痺であっても、様々な症状があります。

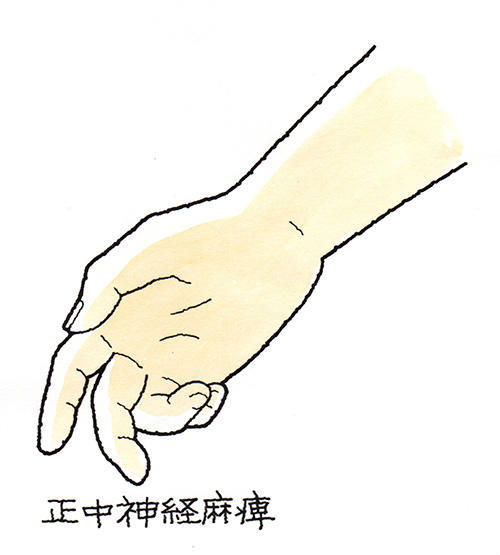

上腕骨顆上骨折に付随して正中神経が麻痺すると、親指を動かすための母指球筋が委縮し、親指をうまく曲げられなかったり、他の指に向い合せることが困難になります。

その結果親指の付け根(母指球)のふくらみがもやせてしまい、見た目が猿の手のような変形をきたすことがあります。親指に力が入らないと、物がつかめなくなります。

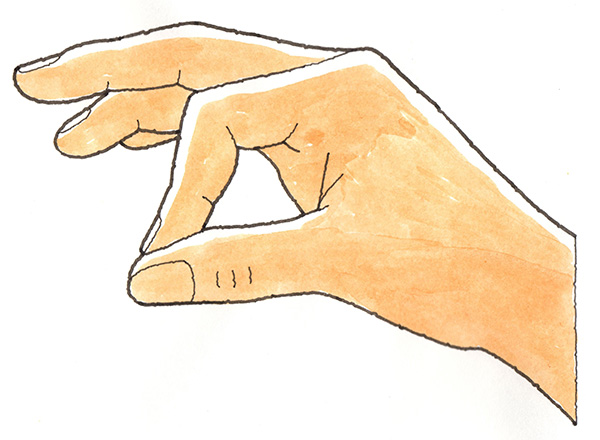

また、親指と人差し指で丸の形を作ろうとしても、親指の第一関節が反り返ってしまうことから、丸の形が作れず、涙のしずくに似た形となります。これも母指球が萎縮することによるものです。

正中神経は、人差し指や中指の屈筋も支配しています。そのためこの部分に損傷があると人差し指・中指が曲がらなくなります。

正中神経が支配する回内筋に関する部分を損傷すると前腕回内運動が不能となり、肘を直角に曲げた状態で手の掌を裏向きに返すことができなくなります。また回内筋近位端部で正中神経が絞扼された場合は、前腕屈側近位部に疼痛が出現します。

高位正中神経障害は、何もしないで数か月で軽快する場合がありますが、保存的治療で治らないときや麻痺が残ってしまったときは、麻痺した腱に、腱移植を実施、機能回復を図ります。

前骨間神経麻痺

前骨間神経は、肘部で正中神経から分岐した神経です。親指と人差し指の第1関節を動かす筋肉を支配しています。この部位で損傷を受けると、前骨間神経麻痺と診断されます。

橈骨・尺骨の骨幹部骨折に付随して前骨間神経麻痺と診断されるケースが多いです。

前骨間神経は母指の第1関節の屈曲と示指の第1関節の屈曲をする筋肉などを支配しています。皮膚の感覚は支配していません。

そのため前骨間神経麻痺では、親指と人差し指の第1関節の屈曲ができなくなります。

親指と人差し指で丸の形を作ろうとすると、親指と人差し指の第1関節が過伸展となり、丸の形ができず、涙のしずくに似た形となります。

前骨間神経麻痺は、この涙のしずくサインと、感覚障害のないことで診断できます。確定診断には、針筋電図検査、MRI検査などが必要です。

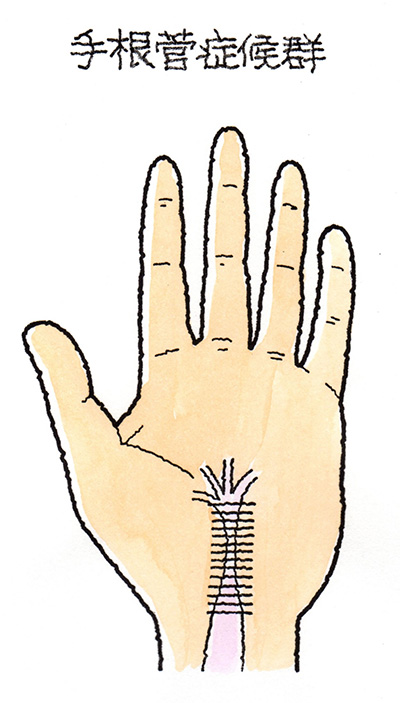

手根管症候群

正中神経は、手根関節の手首の関節の手のひら側のくぼみの辺りに存在する手根管靭帯などで形成された、手根管と呼ばれるトンネルを通り、支配する指に枝分かれします。

手根管症候群は、手根管を通る正中神経が圧迫され障害されることにより引き起こされます。

手根管症候群の原因は種々ありますが、交通事故では、手首の骨折や脱臼である橈骨遠位端骨折、コーレス骨折、月状骨脱臼等により生ずることがあります。フォルクマン拘縮でも、手根管症候群を発症しています。

示指や中指を中心にしびれ、痛みが出てくるのが特徴で、親指や環指に及ぶこともあります。

しびれや痛みは就寝後、明け方に出てくることが多く、手首を振ると少し楽になります。母指球が痩せ始め、これらの指を使って細かい作業ができなくなり、OKサインもできなくなります。

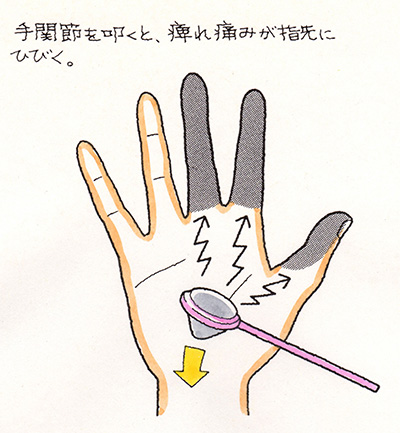

手のひらの関節部をゴムハンマーで叩くと示指・中指にしびれ、痛みが響きます。

このことを、チネルサインが陽性である、あるいはチネル徴候を示すといいます。手は猿手変形を示します。

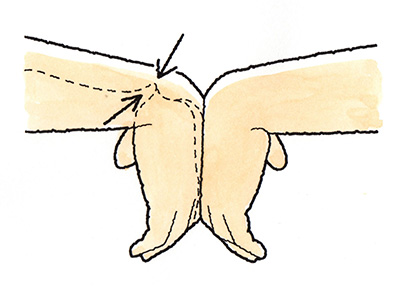

両手を下図のような状態で約1分保つと、手根管症候群の場合、正中神経領域にしびれや疼痛を生じます。このテストをファレンテストといいます。

手根管内の正中神経麻痺は、神経伝導速度や筋電図検査によって確定診断が行われます。

軽度のものは保存療法が中心です。

手首の安静を保つことが重要で、手首に夜間、装具を装用させ、固定します。痛みが強い場合は手根管部にステロイド注射が行われます。

保存療法で改善がみられないケースや、母指球の筋萎縮が進行する場合は手根管開放術の対象となります。

術後は3週間程度のギプス固定を実施し、手首の安静を保ちます。

近年、関節鏡手術が実施されることが多く、それに伴い、治療期間も短くなってきています。

正中神経麻痺の後遺障害

正中神経麻痺で認定されうる後遺障害は、機能障害(上肢、手指)、神経障害の2種類です。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |

|---|---|

| 8級4号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害(関節の動く範囲の制限)

機能障害は、関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

手関節の可動域制限の場合、原則として屈曲と伸展による運動を参照します。

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認下さい。認定のためには、単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

正中神経麻痺のように、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが自動では可動できない場合は、自動運動による数値を参照します。

「用を廃したもの」(8級)

「用を廃したもの」(8級)とは、肘・手いずれかの関節が、完全弛緩性麻痺により全く動かないか、その可動域が負傷していない側の1/10以下に制限されている場合です。

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、肘・手いずれか1関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合 です。

機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、肘・手いずれか1関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合 です。

手指の機能障害

| 7級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |

|---|---|

| 8級4号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

「用を廃したもの」(7級、8級、9級、10級、12級、13級)

「用を廃したもの」(7級、8級、9級、10級、12級、13級)とは以下の場合をいいます。

親指を含むか否か、対象となる指の本数の組み合わせによって等級が異なります。

- 中手指節間関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの

- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

「屈伸することができないもの」(14級)

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」(14級)とは以下の場合をいいます。対象となるのは親指以外の手指です。

- 遠位指節間関節が強直したもの

- 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

正中神経麻痺による機能障害

正中神経が肘の部分で切断・挫滅すると、多くの場合母指球筋が萎縮し、手関節の屈曲と小指以外の4指の屈曲ができなくなり、前腕の回内運動も不能となります。

重いときには、手関節や手指に強烈なしびれ、疼痛を発症します。また、手は猿手変形を示し、細かな手作業が困難になります。

このような症状が残存したときは、手関節の機能障害で「1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)、「1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの」(8級4号)の併合7級の認定となることが考えられます。

正中神経が手関節周辺で切断・挫滅すると、母指球筋が萎縮し、手は猿手変形を示し、細かな手作業が困難になります。

重い場合は小指を除く4指の屈曲ができなくなり、しびれ、知覚障害、疼痛を発症し、OKサインができなくなります。

症状が残存したときは、親指を含む3本以上の手指の用廃で「1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの」8級4号の認定となることが考えられます。

骨折や開放創の治療に着目し、神経麻痺が見過ごされることがあります。そのような場合でも、各種検査によって正中神経麻痺であることが立証されれば、後遺障害認定がされる可能性があります。

神経障害

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級は、画像から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。

正中神経麻痺の存在が客観的に証明できる場合もこれらを原因として、12級が認定されることがあります。但し重度の正中神経麻痺により機能障害が認められる場合、神経障害は派生関係にあるものとして個別に後遺障害は認定されないこともあります。

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。

つまり、画像上痛みが生じる原因は明らかとはいえないものの、当初の受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

まとめ:正中神経麻痺の後遺障害

正中神経は、肘から腕、手指にかけて伸びている神経です。正中神経麻痺になると親指・人差し指・中指・薬指の外側半分がしびれたり動かなくなってしまいます。特に親指が動かなくなり、猿手状の変形を生じます。

後遺障害は、主に機能障害・神経障害があり、7級から14級まで等級があります。

正中神経麻痺の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩まれたら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博