高次脳機能障害における後遺障害の認定基準

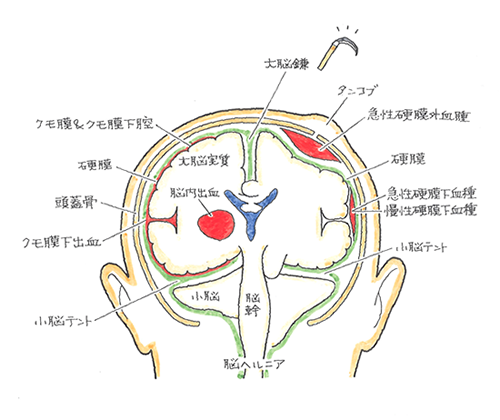

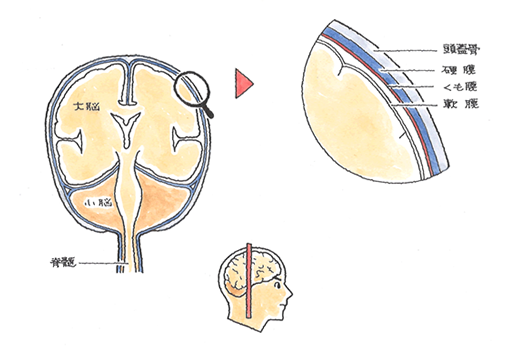

1. 頭部の構造

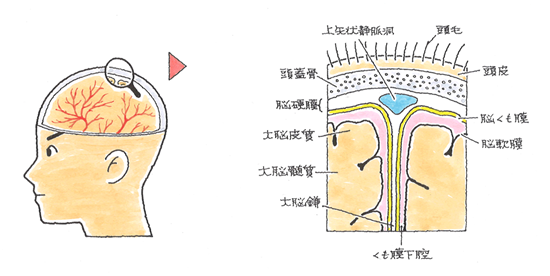

脳は運動機能、感覚機能、知的機能など、からだの全体の機能を支配するとても重要な臓器です。 脳は、頭蓋骨や髄膜に包まれて守られています。さらに、脳は脳脊髄液という液体の中に常に浮かんだ状態にあります。

このように幾重にも保護された脳ですが、頭部に大きな衝撃を受けて、脳自体が損傷すると高次脳機能障害が引き起こされます。

① 頭蓋骨

脳を包むように覆う骨が頭蓋骨です。

頭蓋骨よりも外側を頭蓋外といい、頭部軟部組織が覆っています。 頭蓋骨よりも内側を頭蓋内といい、脳が髄膜に包まれた状態で存在します。

高次脳機能障害では、脳に対して影響を及ぼす頭蓋内の損傷の有無が問題となります。

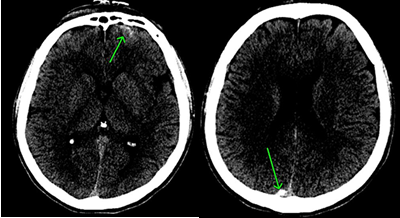

② 髄膜

頭蓋骨の下には、脳を包む髄膜という膜があります。 髄膜は外側から順に、硬膜、クモ膜、軟膜の3層構造となっています。

硬膜

硬膜は、頭蓋骨の内面に張りついた、ゴム状の非常に厚く強靭な膜です。脳を周囲の組織から隔て、外傷や感染から守るという役割を担っています。

クモ膜

クモ膜は、硬膜と軟膜の間にある透明で薄く弱い膜です。ピンセットでつまむと簡単に破れます。

クモ膜と硬膜は密着していますが、クモ膜と軟膜との間にはクモ膜下腔という繊維性のネットがあり、脳脊髄液で満たされています。

このスペースに出血が起こるのがクモ膜下出血であり、交通事故でもよくある病名です。

軟膜

軟膜は、脳と癒着している透明な膜で、脳の表面そのものです。

したがって、軟膜を脳からはがすことはできません。

脳脊髄液

クモ膜の内側は無色透明の脳脊髄液で満たされています。脳はこの脳脊髄液という液体の中に浮かんでいます。

脳脊髄液は、外からの衝撃を吸収したり、脳・脊髄・神経に栄養を供給して老廃物を除去したり、脳の形を保ったりするなどの役割を果たしています。

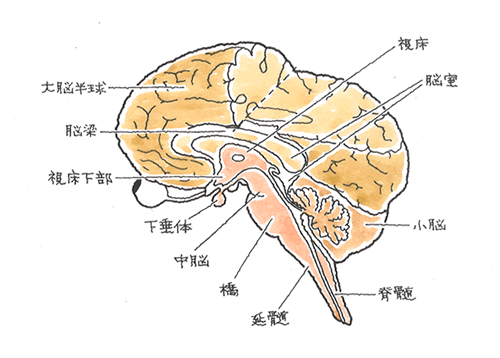

③ 脳

脳は、成人で1.2~1.6キログラムの重さがあります。

大脳、小脳、間脳、脳幹の4つの部分で構成されています。

間脳は、視床と視床下部とに分かれます。脳幹は、さらに中脳・橋・延髄に分かれます。

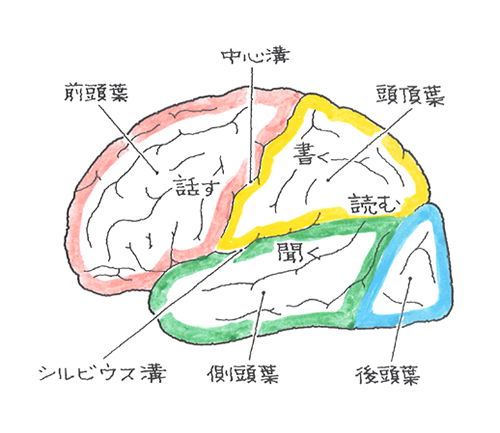

大脳は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉に分かれ、それぞれ異なる機能を有しています。

| 部位 | 役割 |

|---|---|

| 前頭葉 | 行動の開始、問題解決、判断、行動の抑制、計画、自己の客観化、情緒、注意・組織化、言語表出 |

| 側頭葉 | 記憶、聴覚、嗅覚、言語理解 |

| 頭頂葉 | 触覚、空間認知、視覚認知 |

| 後頭葉 | 視覚 |

| 脳幹 | 呼吸、心拍、意識・覚醒、睡眠 |

| 小脳 | バランス、運動調節、姿勢 |

2. 自賠責保険による高次脳機能障害認定システム

高次脳機能障害認定システムとは

高次脳機能障害を的確に評価するため、自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会は報告書を作成しています。

そのうえで、専門医を中心とする自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会が後遺障害等級を認定するしくみを構築しています。これを「高次脳機能障害認定システム」といいます。

2018年5月31日付報告書の内容

自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会の2018年5月31日付報告書の主な内容は次のとおりです。

- 高次脳機能障害として認定を行うためには、脳の器質的損傷の存在が必要となる。

- 認知障害および人格変化は、脳外傷によるびまん性脳損傷を原因として発症するが、局所性脳損傷(脳挫傷、頭蓋内血種など)との関わりも否定できない。

- 脳外傷による高次脳機能障害の症状を医学的に判断するためには、意識障害の有無とその程度・長さの把握と、画像資料上で外傷後ほぼ3か月以内に完成する脳室拡大・びまん性脳萎縮の所見が重要なポイントとなる。

- 外傷から3~4週間以上が経過すると、重症例では、脳委縮が明らかになることがある。脳実質に損傷が確認できなても、脳委縮の所見は、高次脳機能障害の存在を裏付ける。

- 画像所見の評価にあたっては、頭蓋内病変や脳挫傷の有無を確認するだけでなく、外傷直後より経時的に脳委縮や脳室拡大等を含めた画像上の異常所見の有無を把握していくことが重要である。

- 高次脳機能障害の症状を医学的に判断するためには画像所見に加えて、意識障害の有無・程度・持続時間、神経症状の経過、認知機能を評価するための神経心理学的検査結果が重要である。

- 意識障害は、脳の機能的障害が生じていることを示す1つの指標である。意識障害の程度が重度で持続が長いほど高次脳機能障害が生じる可能性が高い。特に脳外傷直後の意識障害がおよそ6時間以上継続する症例では高次脳機能障害が生じる可能性が高い。

以上から、自賠責保険において高次脳機能障害として認定されるためには、まず脳の損傷を裏付ける画像所見、次に意識障害があったことを示す所見が必要であることがわかります。

そこで、ここからは画像所見と意識障害について細かくみていきます。

3. 頭部外傷を示す傷病名と画像所見

自賠責保険で高次脳機能障害となるためには、脳の器質的損傷が必要です。

頭部外傷が疑われるときは、はじめに頭部のCTやMRIを撮影します。その後、画像所見をふまえて頭部外傷を示す傷病名を医師が診断書に記載することが通常です。

以下では、高次脳機能障害が認められる可能性がある傷病名と画像診断について、具体的な事例をもとに解説します。

- 脳挫傷

- 急性硬膜外血腫

- 外傷性てんかんと頭蓋骨陥没骨折

- びまん性軸索損傷

- 対側損傷

- 外傷性くも膜下出血

- 外傷性脳室内出血

- 急性硬膜下血腫

- 慢性硬膜下血腫

- 脳挫傷、頭蓋底骨折、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷の合併例

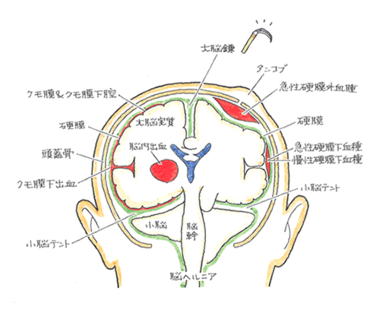

① 脳挫傷

高次脳機能障害となる傷病名として代表的なものが、脳挫傷です。

脳挫傷とは、強い衝撃により頭蓋骨内部で脳が頭蓋骨と衝突し、脳本体に損傷を生じる病態です。局所の脳組織が挫滅し、そこからの小出血や浮腫が生じます。前頭葉全面・底面、側頭葉全面・底面、半休間裂面に好発します。

医学上、脳実質表層の浮腫が主体であるものを脳挫傷、出血が主体であるものを脳出血といいます。

脳の器質的損傷につながる病名であるため、後遺障害となることが多いです。

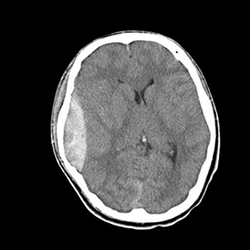

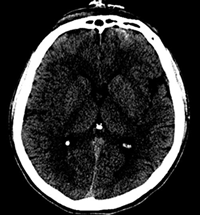

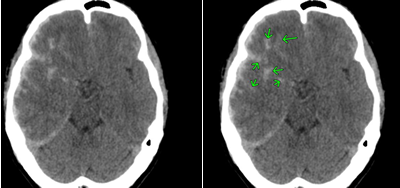

左顔面部を強打した脳挫傷の事例

CT画像では、中央部右側に白い○状の形があるのが読み取れます。これが脳挫傷が生じた部分です。

これは、バイクを運転していたところ、自動車と出合い頭で衝突した被害者のものです。左顔面部を強打し、左下顎骨骨折、左頬骨骨折となり、左下からの突き上げる衝撃で、左側頭葉に局在性の脳挫傷が発症したものです。

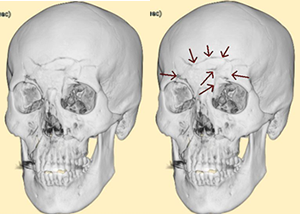

左側頭部を強打した脳挫傷の事例

CTの3D画像では骨折線が確認できます。CT画像では矢印のところに異常があります。

自転車に乗っていたところ、軽自動車と出合い頭で衝突した被害者のものです。左側頭部を骨折し、その衝撃により、打撲部位の直下の脳組織が挫滅となりました。これも、局在性の脳挫傷です。

② 急性硬膜外血腫

急性硬膜外血腫も、頭部外傷を示す傷病名の1つです。

急性硬膜外血腫は、頭蓋骨から硬膜が引きはがされ、出血がたまって血腫になったものです。頭部外傷に伴う頭蓋骨骨折に合併します。

硬膜の外側にある硬膜動脈が、頭蓋骨骨折に伴い損傷して出血し、硬膜と頭蓋骨の間にたまって硬膜外血腫になります。

画像左側に凸レンズ状に白く広がっているのが急性硬膜外血腫です。

一般には脳挫傷を合併していることは少なく、早期に発見し血種を外科的に除去することで予後は良好になることが多いです。

③ 外傷性てんかんと頭蓋骨陥没骨折

外傷性てんかん

頭部外傷のあと数か月から数年の間に突如発作が繰り返して現れることがあります。

このようなタイプのてんかんを、外傷性てんかんといいます。

頭蓋骨骨折や脳挫傷の被害者は、外傷性てんかんの予防的措置として、抗痙攣剤を一定期間投与します。その結果、外傷性てんかんが発生することはほとんどありません。

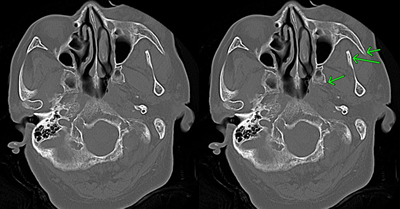

頭蓋骨陥没骨折

頭蓋骨陥没骨折とは、頭蓋骨が内側に陥没陥没する病態です。頭蓋骨の内側にある脳を傷つけるため、高確率で外傷性てんかんが発生します。

外傷によって脳の実質部に残った瘢痕を除去するためには、手術によって摘出するほかありません。

この瘢痕部が時間をかけて、過剰興奮してしまうようになり、外傷性てんかんが発症するものと考えられています。

発作を繰り返すことにより周辺の正常な脳神経細胞も傷つき、性格変化や知能低下の精神障害となり、高度になると痴呆や人格崩壊にまで至ります。

この障害はとても深刻ですが、抗てんかん薬の投与による治療が一般的です。

投薬で発作を抑えられないケースでは、発作焦点となっている脳の部分切除がなされます。このケースでも、術後は長期にわたる薬物療法が続けられます。

投薬を続けながら、てんかんを示すスパイク波や鋭波が消失していくのを待ちます。消失したかどうかは、脳波の検査により確認します。

④ びまん性軸索損傷

頭部に衝撃が加わり、その衝撃が脳に対する回転力として伝わることがあります。その場合、脳深部は脳表部より遅れて回転し、脳がねじれてしまうような状態になります。

その結果、脳の神経線維(軸索)が強く引っ張られ、広範囲に損傷します。

たとえば、ヘルメットを着用したオートバイ事故で、頭部に直接の打撲がないときでも、強く脳が揺れることにより起こりえます。

びまん性軸索損傷は、相当に深刻な後遺障害となることが多いです。

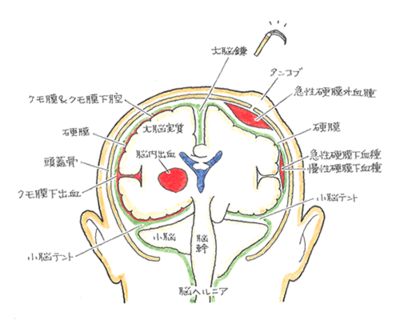

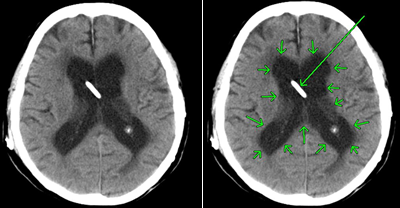

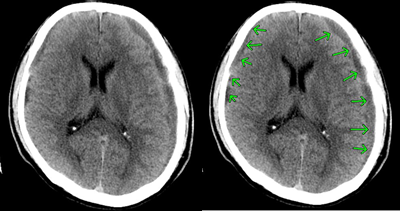

びまん性軸索損傷の具体例

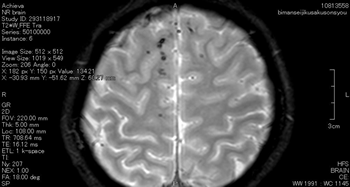

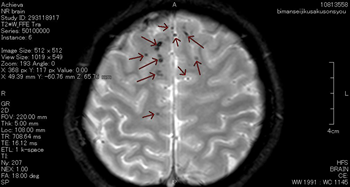

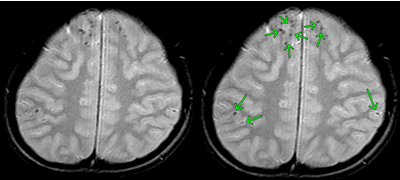

症状固定段階でのT2スター強調のMRI画像です。頭頂部から頭蓋底に至る24枚のMRI画像の内の6枚目の画像です。

前頭葉、両側頭葉に黒い点がいくつか映っています。これは、脳表面の広範囲に広がる点状出血が画像として映ったものです。びまん性軸索損傷があることを示します。

点状出血を矢印で示したものが下の画像です。

被害者はフルフェイスのヘルメットを装用していました。頭蓋骨骨折や脳挫傷はありませんでした。

しかし、広範囲の点状出血に伴う軸索の損傷があります。失語、記憶、聴覚や嗅覚、言語理解、認知の領域で、脳は大部分の機能を喪失してしまいました。

びまん性脳損傷の臨床上の診断基準

頭部外傷で受傷直後から6時間を超える意識消失があるときに、びまん性軸索損傷と診断することが多いです。

脳の表面に大きく広がる点状出血は、CTやMRIではわからないこともあります。そのため、明らかな脳組織の挫滅、脳挫傷や血腫が認められないものの、意識喪失の原因を脳の細胞レベルの損傷が広範囲に生じたためと推定して、びまん性軸索損傷と診断するという扱いが多いです。

びまん性脳損傷の注意点

自賠責保険の後遺障害認定では、客観的な画像所見が必要です。もっとも、びまん性軸索損傷では、有意な画像所見がないことが問題になることがあります。

受傷直後のCTやMRI画像では、一見正常のように見えることもあります。受傷から3~4週間が経過したときは、損傷所見が消失することもあります。損傷所見が喪失してからMRIを行っても、有意な画像所見が得られません。

しかし、精度の高いMRI撮影であれば、微小な点状出血や浮腫が確認できることも多いです。微小な脳の出血の検出には、T2スター強調画像と磁化率強調画像の撮影が有用です。

びまん性脳損傷では、できるだけ精度の高いMRI画像をとることをおすすめします。

局所性脳損傷とびまん性脳損傷の違い

脳外傷は大きく分けて2種類です。局所性脳損傷とびまん性脳損傷です。

局所性脳損傷は、脳の限られた部位に生じるものです。たとえば、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血などがあります。

局所性脳損傷も重傷です。とはいえ、局所性脳損傷は、挫滅した部分の脳の機能のみが失われることが多いです。そのため、重篤な後遺障害や認知障害を残すことは、びまん性脳損傷よりは少ないです。

一方、びまん性脳損傷は、脳全体に損傷が生じます。重篤な後遺障害となってしまうことが多いです。

⑤ 対側損傷

頭部外傷では、衝撃が加わった部位と反対側の部位に脳挫傷や脳内出血などの脳損傷を発症することがあります。対側損傷といいます。

頭部に強い衝撃が加わったとき、脳は強い力で一方に進行し、頭蓋骨内面に衝突します。その反動で脳が反対方向に引き戻され、対側の頭蓋骨に衝突して損傷するというメカニズムです。直撃損傷といいます。

直撃損傷に加え、打撃部の反対側は、陰圧(圧力が低くなる状態)を生じて脳と骨との間が空洞化し、気泡が形成された後に元の圧力に戻る際、気泡が破裂して脳挫傷を生ずるというということもあります。

このようにして衝撃を受けた部位と反対側の部位に生ずる脳損傷を、対側損傷といいます。反衝損傷や反動損傷ともいいます。

後頭部に衝撃が加わったときは、後頭部よりむしろ前頭葉や側頭葉に対側損傷による脳損傷が生じやすいです。

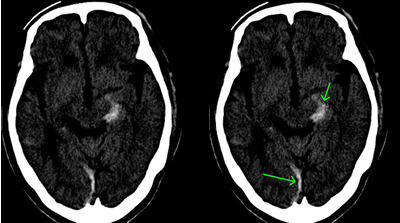

対側損傷の具体例

CTは前頭葉左側部の頭蓋骨骨折と脳挫傷の合併症です。対側損傷が発生し、対角線上の右後頭部に脳挫傷を発症しています。

対側損傷はびまん性軸索損傷を伴うことも多い

対側損傷では中間部位に外力が不均衡に伝わる結果、びまん性軸索損傷を伴うことも多いです。

対側損傷の所見があり、かつ、重度な意識障害のあるときは、びまん性軸索損傷が疑われます。早期に精度の高いMRIでT2スター強調画像を撮影したいところです。

⑥ 外傷性くも膜下出血

くも膜と軟膜(脳表面)の間に出血が広がった状態を、くも膜下出血といいます。交通事故外傷でよくある傷病名です。脳脊髄液が満たしているところに通常は出血が生じます。

くも膜下出血は、脳動脈瘤の破裂により起こるものもあります。そこで、外傷を原因とするものは、外傷性くも膜下出血と診断します。

脳挫傷などの程度で後遺障害等級が決まる

脳挫傷からの出血がクモ膜と軟膜との間にひろがって、くも膜下出血の状態になることが多いです。

少量のくも膜下出血が、びまん性軸索損傷により生じることもあります。脳挫傷の所見がないにもかかわらず、くも膜下に出血があるときは、びまん性軸索損傷が生じていることがあります。

くも膜下出血を手術で取り除く効果はほとんどないため、手術は通常しません。出血は自然に吸収されます。

予後の程度は、合併する脳挫傷やびまん性軸策損傷の有無と程度によります。したがって、後遺障害等級を決めるには、合併する脳挫傷などの程度が重要です。

⑦ 外傷性脳室内出血

外傷性脳室内出血とは、外傷によって脳の中心部にある脳室と呼ばれる空洞に出血が生じたものをいいます。外傷によって脳室の壁が損傷を受け、そこからの出血が脳室内にたまるものです。

普段、脳室は脳脊髄液で満たされていて、脳脊髄液はいくつかの脳室を順に流れていきます。

脳室と脳室の間は非常に狭い孔や通路でつながっています。しかし、脳室内出血によって脳脊髄液の通り道が詰まってしまうと、脳室が急速に拡大して周囲の脳を圧迫します。急性水頭症といいます。

また、徐々に流れが滞り、脳室が大きくなることもあります。正常圧水頭症といいます。

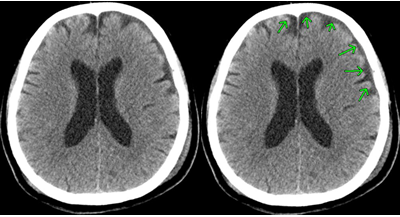

急性水頭症の具体例

急性水頭症では、脳室が拡大して頭蓋骨の内側の圧力が高まり、激しい頭痛、嘔吐、意識障害などが生じます。

さらに、脳室の拡大による圧迫が脳ヘルニアの状態まで進行すると、深部にある脳幹が侵されて呼吸障害などを生じ、最悪の場合には死に至ります。

急性水頭症に対しては、脳室ドレナージ術を緊急で行います。局所麻酔をかけて頭蓋骨に小さな孔をあけ、脳室にチューブを挿入します。脳脊髄液とともに、脳室内の出血を取り除きます。

画像の中央部に白く細長い像がありますが、これは、脳室内出血を抜き取るためのドレインチューブが映ったものです。

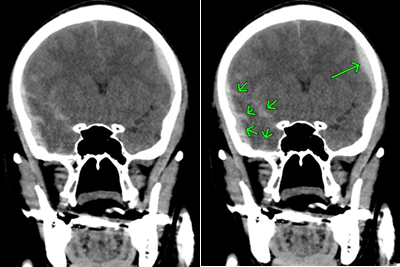

⑧ 急性硬膜下血腫

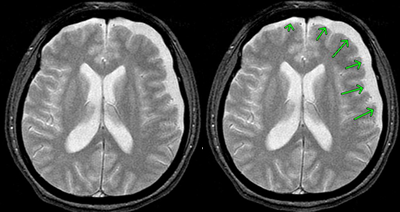

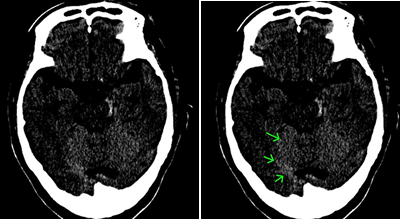

【CT画像】

【MRI画像】

画像は巨大な三日月型の急性硬膜下血腫です。

急性硬膜下血腫は、頭蓋骨のすぐ内側で脳を覆っている硬膜と脳の間に出血がたまって血腫となったものです。交通事故外傷でよくある傷病名です。

脳挫傷や脳表の小さな血管による出血が脳の表面と硬膜の間に流れ込み、短時間のうちにゼリー状に固まり脳を圧迫します。これが急性硬膜下血腫となります。

血腫による圧迫と脳挫傷のために頭蓋内圧力が亢進すると、激しい頭痛、嘔吐、意識障害などが生じます。血腫による圧迫によって脳ヘルニア状態にまで進行し、深部にある脳幹が侵されて呼吸障害などを生じるようになると、最悪の場合には死に至ります。

受傷当初は意識障害がない例でも、一旦意識障害が発現するとその後は急激に悪化することが多く、予後はきわめて不良です。

血種の外科手術後も脳挫傷が伴うときは、後遺障害となることが多いです。

⑨ 慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下血腫とは、頭部外傷後慢性期(通常1~2か月後)に、頭蓋骨のすぐ内側で脳を覆っている硬膜と脳との間に血(血腫)が貯まり、血腫が脳を圧迫するものです。

全く異常がなかったのに、だんだん痛みだし、片麻痺、意識障害が徐々に出現・進行してきたり、認知症に似た症状が発生したりします。

高齢の男性に多く、好発部位は前頭、側頭、頭頂部です。右か左かの一側性の血腫が大半です。ときには両側性のこともあります。

頭部打撲をきっかけにして、硬膜と脳との間に少量の出血が起こり、これに脳脊髄液が混ざって血液の量が増えていきます。その反応でつくられる膜から少しずつ出血が繰り返され、血腫が大きくなると考えられています。

受傷直後はわかりにくく一定期間経過後に判明が多い

受傷直後は出血は微量にとどまっていて、CTで確認することはできません。

もっとも、血腫によって脳が圧迫されると症状が出現します。CTで確認できます。

慢性の血腫では血液濃度が薄いときがあり、CTでは灰色や黒色で映ることもあります。もちろん、MRIも診断に有用です。

外傷後、無症状の期間を経て、3週間~数か月以内に発症します。

若年者と高齢者で異なる症状

症状は年代によってかなり差があります。

若年者では、頭痛や嘔吐を中心とした頭蓋内圧亢進症状、片麻痺や失語症を中心とした神経症状が主な症状です。

高齢者では、潜在する脳萎縮により頭蓋内圧亢進症状は少なく、痴呆などの精神症状、失禁、片麻痺による歩行障害が主な症状です。

壮年や老年期の男性で頭痛、片麻痺、歩行障害や上肢の脱力、記銘力低下、意欲減退、見当識障害、痴呆の精神症状が徐々に進行するときは、慢性硬膜下血腫を疑うことが必要です。

画像診断はCTやMRIが有効です。

慢性硬膜下血腫の治療方法

血腫が少量で症状も軽いときは、自然吸収を期待して経過観察となることもあります。もっとも、通常は局所麻酔下の手術をします。

慢性の血腫はさらさらした液状のため、大きく開頭しなくても小さな孔から取り除くことができます。

意識障害を伴う重篤な症状のときは緊急手術をします。後遺障害を残すこともあります。

⑩ 脳挫傷・頭蓋底骨折・急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・びまん性軸索損傷の合併例

最後に、重度の後遺障害を残した例をご紹介します。

外傷による局所の脳組織の挫滅や衝撃により、組織が砕けるような損傷が生じます。それが脳挫傷です。

脳挫傷からの出血が脳の表面(脳表)と硬膜の間にたまると急性硬膜下血腫となります。また、硬膜の内側にある薄いくも膜と脳の間に出血が広がっていくと外傷性くも膜下出血となります。

脳表面の広い範囲に点状出血が認められます。びまん性軸索損傷です。相当の重症例です。

4. 意識障害

①意識障害所見の重要性、②意識障害の評価手法、③高次脳機能障害等の診断がなくても審査対象とすべき意識障害、④意識障害に関する実務的対応を解説します。

① 意識障害所見の重要性

高次脳機能障害の認定では、意識障害の有無・程度・持続時間が重要です。

意識障害の程度が重度で持続が長いほど、高次脳機能障害が生じる可能性が高いです。

② 意識障害の評価手法

JCSとGCS

意識障害の有無・程度は、JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)による評価が一般的です。

JCSは、3桁が重症、2桁が中程度、1桁が軽症です。

GCSは、合計得点3~8が重症、9~12が中程度、13以上だと軽症です。

PTA(外傷性健忘)の長さ

PTA(外傷性健忘)の長さは脳損傷の重傷度の指標です。

| PTA(外傷後健忘)について | |

|---|---|

| 重傷度 | PTAの持続期間 |

| わずかな脳振盪 | 0~15分 |

| 軽度の脳振盪 | 1.5~1時間 |

| 中程度の脳振盪 | 1~24時間 |

| 重度の脳振盪 | 1~7日間 |

| 非常に重度な脳震盪 | 7日間以上 |

③ 高次脳機能障害等の診断がなくても審査対象とすべき意識障害

次のようなときは、主治医が高次脳機能障害や脳の器質的損傷を示す後遺障害の診断を行っていなくても、高次脳機能障害審査の対象となることが多いです。

- 当初の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上続いていることが確認できる症例

- 健忘あるいは軽度意識障害(JCSが1桁、GCSが13~14点)が、少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例

④ 意識障害に関する実務的対応

自賠責保険における高次脳機能障害の審査では、頭部外傷後の意識障害についての所見を医師が作成します。

しかし、実際に医師が作成した書面をみると、家族の認識より意識障害の程度が軽いということは珍しくありません。

外傷後健忘や軽度意識障害が事故からどの程度継続しているかについて、医師が厳密にチェックすることは必ずしも期待できません。治療のために必要不可欠な情報とはいえないからです。

そこで、受傷から6時間~1週間の意識障害の経過を家族が詳細に観察して記録に残しておくことをおすすめします。記録を主治医に提出して意識障害の記載を依頼できるからです。

実際より軽い、あるいは短い意識障害の所見があるときは、主治医も修正に応じるかもしれません。意識障害や外傷性健忘のエピソードを具体的に記載することで、主治医の理解がより得られやすいでしょう。

5. 高次脳機能障害の後遺障害認定基準

高次脳機能障害の認定の流れ

高次脳機能障害の等級認定では3つの段階があります。①審査要件②認定要件③等級要件です。

- 審査要件

高次脳機能障害として審査の対象となるかどうかという要件です。 - 認定要件

高次脳機能障害として審査の対象となった後、後遺障害が認定されるかどうかという要件です。 - 等級要件

後遺障害が認定されるとして、等級が何級になるかという要件です。

① 審査要件

後遺障害診断書において高次脳機能障害を示唆する症状があることが原則として必要です。たとえば、高次脳機能障害や脳の器質的損傷の診断名があるときです。

また、被害者保護のため次のようなときも審査対象となります。

- 頭部外傷を示す傷病名が診断書にある

- 画像所見として頭蓋内病変を示す記述が診断書にある

- 頭部外傷後の意識障害、健忘症、軽度意識障害が存在する

頭部外傷を示す傷病名とは

頭部外傷を示す傷病名とは、脳挫傷、びまん性軸策損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室内出血などです。

意識障害が存在する場合とは

意識障害が存在する場合とは次のようなときです。

- 当初の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上続いていることが確認できる症例

- 健忘あるいは軽度意識障害(JCSが1桁、GCSが13~14点)が、少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例

審査要件を満たさないと高次脳機能障害としての審査すらありません。もっとも、何らかの頭部外傷を示す診断名が記載されていれば、広く審査対象に含めることにはなっています。

② 認定要件

高次脳機能障害としての審査要件を満たすと、当該案件は自賠責保険(共済)審査会高次脳機能専門部会という専門機関で集中的に審議されます。

ここでまず高次脳機能障害としての後遺障害が認定されるためには、脳の器質的損傷を示す画像上の所見が審査会において認められる必要が原則としてあります。

そのため、局所性の損傷であれば次のような点を確認します。

- 受傷直後の急性の血腫が画像として残っているかどうか。

- MRIのT2FLAIR画像で急性期と慢性期を比較し、損傷部位の脳萎縮、脳室拡大の進行が認められるかどうか。

また、びまん性軸索損傷であれば次のような点を確認します。

- 急性期においては、MRIの拡散強調画像(DWI)で点状出血が認められるかどうか。

- 慢性期においては、MRIのT2スター強調画像で陳旧性の出血痕が認められるかどうか。

- 急性期と慢性期との画像を比較し、脳全体に脳室の拡大や脳の委縮があるかどうか。

画像所見が不十分であれば、主治医に再検査をお願いしたほうがよいこともあります。

③ 等級要件

脳の器質的損傷が画像上確認され、高次脳機能障害として認定されるときは、具体的な後遺障害等級を決めます。

高次脳機能障害の後遺障害は1級から9級まであります。

画像所見や意識障害の所見に加えて、日常生活状況報告や神経心理学検査の結果が考慮されます。

日常生活状況報告

高次脳機能障害の後遺障害の申請では、日常生活状況報告という書類を作成します。

日常生活状況報告では、次の4つの視点から高次脳機能障害でよく問題になる質問に回答します。

- 意思疎通能力

- 問題解決能力

- 持続力や持久力

- 社会行動能力

症状を見逃すと、低い後遺障害にしかならないかもしれません。症状を見逃さないようにしましょう。

神経心理学的検査

神経心理学的検査とは、紙や各種道具、コンピュータなどを用いて、知能・記憶・言語などの機能障害を数値化し、定量的・客観的に評価するための検査です。

検査結果が後遺障害認定に影響を与えることが多いです。適切な検査を受けましょう。

具体的な等級認定は複雑かつ微妙な判断が必要

どのような状況であればどのような等級になるかを一律に示すことは難しいです。具体的な等級の認定は複雑かつ微妙な判断が必要です。

悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談をおすすめします。

6. まとめ:高次脳機能障害における後遺障害の認定基準

高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、画像所見と意識障害がポイントです。また、自賠責保険の等級により損害賠償金は大きく変わります。

高次脳機能障害の問題は、詳しい弁護士への相談を強くおすすめします。