脊椎(頚椎・胸椎・腰椎)の圧迫骨折

頚椎・胸椎・腰椎などの脊椎の圧迫骨折には、変形障害や運動障害、荷重機能障害があります。11級、8級、6級の後遺障害となることがあります。

この記事では脊椎の圧迫骨折が残る被害者に向けて、脊椎の圧迫骨折の認定基準やポイントなどを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

脊椎の圧迫骨折は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

1. 脊椎の構造や仕組み

脊椎とは

脊椎(せきつい)とは背骨のことです。脊柱(せきちゅう)とも言います。自賠責の認定基準上は「せき柱」と表現します。一般的には背骨と呼びます。

脊柱は、上から頚椎・胸椎・腰椎及び仙骨と尾骨で構成されます。頚椎は7個の椎骨、胸椎は12個の椎骨、腰椎は5個の椎骨でできています。

脊椎は、横からみると緩やかに湾曲した形状です。

頚椎は前弯、胸椎は後弯、腰椎は前弯、仙椎は後弯しています。 この形状が乱れていると、アラインメント(配列)が不良であるというような表現をすることがあります。

脊柱の役割とは

脊柱には主に3つの役割があります。

1つ目は、身体を支える柱としての役割です。体幹を支持しています。躯幹の支持性と言います。

2つ目は、体幹を前後左右に曲げたり捻ったりする役割です。脊椎の可動性と言います。

3つ目は、脊髄などの神経を保護する役割です。

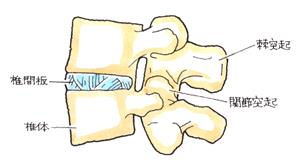

椎骨とは

椎骨とは、脊椎を構成している骨です。主に前方にある椎体、後方にある椎弓や棘突起という3つの部位で構成されます。

また椎骨の中央部には、脊髄や馬尾神経が通っている脊柱管というトンネルがあります。

椎体と椎体の間には椎間板があり、椎骨を連結しています。

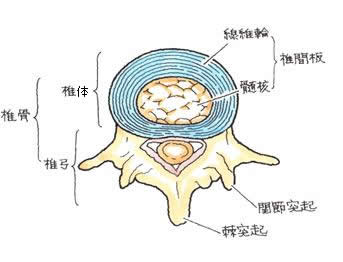

椎間板とは

椎間板とは、椎体と椎体の間にある円形板状の軟骨組織です。弾力性の高い構造であり、体を動かしたときに椎骨にかかる衝撃を吸収する役割をもっています。

椎間板のお陰で、体幹を前後左右に曲げたりひねったりできます。

椎間板の中央には髄核と呼ばれる水分を多く含むゼラチン状の柔らかい物質があります。

その周囲を囲むように線維輪と呼ばれる組織が何層にも重なって髄核を守っています。 椎間板は年齢とともに髄核から水分が減少し、衝撃を吸収する能力を徐々に失います。また、線維輪を構成する軟骨も年齢とともに弱くなります。

2. 脊椎の圧迫骨折の仕組み

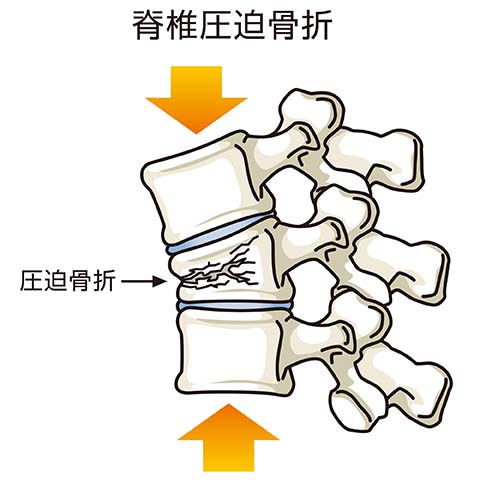

脊椎の圧迫骨折とは

脊椎の圧迫骨折とは、脊椎の椎骨が押し潰されるように変形する骨折です。骨折とはいうものの、折れるというより潰れるという表現が近いです。

交通事故では、バイクや自動車から転落して尻もちをついたときに発生するのが典型です。

椎骨に縦方向の直達外力が加わり、その外力に耐えきれずに押し潰されて圧迫骨折が生じます。通常椎体の前方がつぶれてくさび形になります。

画像は側面から撮影したレントゲン写真です。脊椎の椎体前方がくさび形に変形しているのが分かります。

圧迫骨折の治療

麻痺が起こっておらず、骨折部が安定していて遅発性の麻痺のおそれもないときは、保存的治療が多いです。ギプスやコルセットで固定して安静に過ごし、疼痛軽減や骨の形成を図ります。やがて骨は形成し疼痛も和らいできます。

他方、次のようなときは手術を選択することもあります。

- 椎体の圧潰が進行して骨折部位が不安定なとき

- 椎体の圧迫骨折の程度が大きくて、骨片が椎体の後方の脊髄や神経根を圧迫して痛みやしびれが発生しているとき

- 上肢や下肢の感覚が失われていたり、力が入らなくなったりしているとき

手術の目的は、神経組織への圧迫を取り除くことだったり、不安定な椎骨を固定することだったりします。

椎体固定術

交通事故により圧迫骨折が起こり、麻痺やしびれといった神経症状が生じた若年の被害者には、椎体固定術を行うことが多いです。圧迫骨折に隣接する上下の椎体をねじで固定する手術です。

手術後は、ねじが緩んではいけませんので、硬性コルセットを装着して生活します。

経皮的椎体形成術

数か月を経過しても疼痛が緩和しないときは、人工骨や骨セメントを骨折部へ注入する経皮的椎体形成術を行うこともあります。

これは、潰れてしまった椎体を、骨折前の形に近づけることによってその部位を安定させ、疼痛を和らげることを目的として行われます。

- 皮膚から針を挿入して、骨折部分にバルーンを挿入する。

- バルーンを膨らませることにより、骨折した椎体の形をできるだけ回復する。

- 風船を抜き、そのあとにできた空間に骨セメントを充填する。

重傷だと脊髄損傷の可能性

脊髄損傷とは、脊髄に圧迫や断裂が生じて脊髄が損傷することです。

椎体の潰れる箇所は前方だけのこともあります。しかし、椎体が全体的につぶれて不安定になり、後方に突出して脊髄の通り道である脊柱管に影響を及ぼすこともあります。その結果、脊髄まで障害が生じて、しびれや麻痺が生じることもあります。これが脊髄損傷です。

骨粗しょう症だと圧迫骨折が発生しやすい

骨粗しょう症が進んでいると、重い物を持ち上げたり、くしゃみをしたりして圧迫骨折が生じることもあります。転倒などのきっかけがなく、日常生活で徐々に椎骨がすりつぶされて発症することもあります。

骨粗しょう症だと、軽微な追突事故でも胸椎や胸椎と腰椎の移行部で圧迫骨折を発症することがあります。

3. 脊椎の圧迫骨折の変形障害とは

| 脊柱の障害・変形障害 | |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 8級2号に準じる | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

脊柱に変形を残すもの(11級7号)の解説

脊柱に変形を残すものの後遺障害認定基準

- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン写真等により確認できるもの

- 脊椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合は除きます。)

- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

圧迫骨折の程度

脊柱に変形を残すもの(11級7号)となる圧迫骨折について、明確に公表済の基準はありません。

もっとも、椎体骨折評価基準によれば、次のいずれかを椎体骨折と判定することにしていますので参考になります。

脊柱に変形を残すもの(11級7号)とは次のいずれかに該当する場合です。

a. A/Pが0.75未満

b. C/A、C/Pのいずれかが0.8未満

c. 椎体の高さが全体的に減少する場合(扁平椎といいます。)は、上位または下位の椎骨と比較し、A、C、Pがいずれも20パーセント以上減少しているとき

椎体骨折の形状には次の3つがあります。

- 椎体の前縁の高さが減少する楔状椎

- 椎体の中央がへこむ魚椎

- 椎体の全体にわたって高さが減少する扁平椎

外傷性の圧迫骨折は大多数が楔状椎変形です。そうすると、上記のaを使い、A/Pが0.75未満のとき椎体骨折と判定します。言い換えると前方椎体高が25パーセント以上減少したときに椎体骨折と判定します。

事故前後のいずれの骨折であるかが重要

普段の生活で尻もちをついただけでも圧迫骨折が生じることがあります。また、勢いよく椅子に腰かけたという程度や、場合によっては特に何のきっかけもなく骨折が発生することも骨粗しょう症の場合などにはあります。

そのため、圧迫骨折があったとしても、それが新鮮なものか陳旧性のものかが大事なポイントです。陳旧性とは事故以前からあった圧迫骨折のことです。

事故後まもなく撮影された画像に圧迫骨折の所見があっても、それが陳旧性のものであれば、事故によるものではないということになります。圧迫骨折の後遺障害は認定されません。

新鮮な圧迫骨折と陳旧性の圧迫骨折の違い

新鮮な圧迫骨折のMRIでは、椎体付近の出血が他の椎体と違う濃度で描出されます。一方、圧迫骨折が陳旧化すると椎体付近の出血は収まります。椎体付近に水分がある所見が出ません。

そのため、陳旧性骨折か新鮮骨折かの判定を受傷直後のMRI画像から行えます。例を挙げます。

画像は、62歳女性の第11胸椎圧迫骨折のMRI画像です。

T1強調画像では黒く映っています。T2強調画像では圧迫骨折部位周辺の一部が白く映っています。「T1強調において低輝度。T2強調において高輝度」などと表現します。

この画像は圧迫骨折部位の周辺に出血や浮腫があることを示しているため、新鮮骨折と判断します。

圧迫骨折のときは、受傷直後のMRI撮影をしておき、新鮮骨折か陳旧性骨折かを明らかにする必要があります。

脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)の解説

脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)の後遺障害認定基準

脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)とは、レントゲン写真等(CTやMRI含む)により脊椎圧迫骨折等を確認することができるときであって、かつ、次のいずれかに該当するものです。

- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じているもの

- コブ法による側弯度が50度以上であるもの

環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの

a. 60度以上の回旋位となっているもの

b. 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの

c. 側屈位となっており、レントゲン画像等(CTやMRIを含む) により、矯正位の頭蓋底部両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるものaとbは、軸椎以下の脊柱を可動させず、自然な肢位で回旋位または屈曲・伸展位の角度を測定します。

前方椎体高が減少していること

前方椎体高が減少したというのは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と、減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であることを意味します。

例を挙げます。

2個の椎体に圧迫骨折が生じて次の状況だとします。

① 2個の後方椎体高(P)の合計が8cm

② 2個の前方椎体高(A)の合計が5.5cm

①と②の差は2.5センチメートルです。

一方、2個の椎体の1個当たりの後方椎体高は4cmです。①2個の後方椎体高(P)の合計8cm÷2個が4cmだからです。50%だと2cmとなります。

この場合、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計2.5cm>減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%である2cmとなります。

したがって、前方椎体高が減少したという認定基準を満たし、脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)となります。

コブ法による側弯度が50度以上であるもの

側弯度はコブ法で判定します。

コブ法とは次のような角度の測定方法です。

- レントゲン写真により、脊柱のカーブの頭側および尾側においてそれぞれ水平面からもっとも傾いている脊椎を選ぶ。

- 頭側でもっとも傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と、尾側でもっとも傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度を測定する。

- ②で測定された角度を側弯度と評価する。

コブ法による側弯度が50度以上だと、脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)となります。

環椎または軸椎の変形や固定

環椎とは第1頚椎(C1)、軸椎とは第2頚椎(C2)です。環椎は椎骨のうち1番上、軸椎は上から2番目にある椎骨です。

後頭骨と環椎の間、環椎と軸椎の間の2か所の骨間だけには、椎間板がありません。

椎体と椎体をつなぐ繊維輪による連結と運動の制約を受けませんので、大きな関節運動が可能です。頚椎の回旋運動可動域の2分の1を後頭/環椎、環椎/軸椎の上位頚椎がつかさどっています。

環椎や軸椎は、頚椎全体による可動範囲の相当の割合を担っています。

そのため、環椎または軸椎が脊椎圧迫骨折等により変形して固定されてしまったり、または環椎と軸椎との固定術により環椎や軸椎の可動性のほとんどが失われたりすると、頚椎全体の可動範囲も大きく制限されます。

環椎または軸椎が変形や固定していることについては、最大矯正位のレントゲン写真等でもっともよく確認できます。

所定の基準を超える環椎または軸椎の変形・固定があると、脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)となります。

脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)の解説

脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)の後遺障害認定基準

脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)とは、レントゲン画像等(CTやMRIの画像も含む)により、脊椎圧迫骨折等を確認することができるときであって、かつ、次のいずれかに該当するものです。

- 脊椎圧迫骨折等により2つ以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じているもの

- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生ずるとともに、側弯度が50度以上となっているもの

1. 脊椎圧迫骨折等により2つ以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じているもの

前方椎体高が著しく減少したとは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上のものであることを意味します。

例を挙げます。

- 3個の後方椎体高(P)の合計が12cm

- 3個の前方椎体高(A)の合計が7cm

①と②の差は5cmです。

一方、3個の椎体の1個当たりの後方椎体高は、4cmです。①3個の後方椎体高(P)の合計12cm÷3個が4cmだからです。

この場合、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計5cm>減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ4cmとなります。

したがって、前方椎体高が著しく減少したことになり、脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)となります。

2. 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生ずるとともに、側弯度が50度以上となっているもの

前方椎体高が減少したというのは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と、減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であることを意味します。

例を挙げます。

2個の椎体に圧迫骨折が生じて次の状況だとします。

- 2個の後方椎体高(P)の合計が8cm

- 2個の前方椎体高(A)の合計が5.5cm

①と②の差は2.5センチメートルです。

一方、2個の椎体の1個当たりの後方椎体高は4cmです。①2個の後方椎体高(P)の合計8cm÷2個が4cmだからです。50%だと2cmとなります。

この場合、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計2.5cm>減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%である2cmとなります。

したがって、前方椎体高が減少したことになります。

コブ法による側弯度が50度以上となっていれば、脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)となります。

4. 脊椎の圧迫骨折の運動障害とは

| 脊柱の障害・変形障害 | |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

レントゲン等の画像所見があることが前提

レントゲン、CT、MRIなどにより次のような所見がないときは、脊椎の圧迫骨折等の運動障害とは扱いません。

- 脊椎圧迫骨折等または脊椎固定術の所見

- 項部、背部、腰部の軟部組織の器質的変化の所見

上記の画像所見がなくても痛みが残っているときは、次のような局部の神経症状として扱います。

- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)

- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

脊柱に著しい運動障害を残すもの(6級5号)

脊柱に著しい運動障害を残すもの(6級5号)とは、次のいずれかにより頚部及び胸腰部が強直したものです。

- 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン、CT、MRIなどの画像により確認できる

- 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる

脊柱に運動障害を残すもの(8級2号)

脊柱に運動障害を残すもの(8級2号)とは、次のいずれかに該当するものです。

- 次のa、b、cのいずれかにより、頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

a. 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等があり、そのことがレントゲン、CT、MRIなどの画像により確認できる

b. 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた

c. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる - 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じた

脊柱の運動機能の評価及び測定

では、可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限とはどのような状態でしょうか?

頚部の参考可動域は次の通りです。

|

部位・等級 |

主要運動 |

参考運動 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

頚部 |

屈曲 |

伸展 |

屈曲と伸展の |

左・右 |

回旋 |

左・右 |

側屈 |

|

参考可動域 |

60 |

50 |

110 |

各60 |

120 |

50 |

100 |

|

8級2号 |

30 |

25 |

― |

各30 |

― |

― |

50 ※ |

|

6級5号 |

― |

― |

15 |

― |

15 |

― |

― |

頸部の主要運動(屈曲、伸展、回旋)は、次のとおりです。

頸部の参考運動(左右の側屈)は、次のとおりです。

|

部位・等級 |

主要運動 |

参考運動 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

胸腰部 |

屈曲 |

伸展 |

屈曲と伸展の |

左・右 |

回旋 |

左・右 |

側屈 |

|

参考可動域 |

45 |

30 |

75 |

各40 |

80 |

各50 |

100 |

|

8級2号 |

― |

― |

38 |

― |

40 ※ |

― |

50 ※ |

|

6級5号 |

― |

― |

10 |

― |

― |

― |

― |

胸腰部の主要運動(屈曲、伸展)は次のとおりです。

胸腰部の参考運動(回旋、側屈)は、次のとおりです。

上記の主要運動の可動域制限が参考可動域角度の2分の1以下に制限されると、脊柱に運動障害を残すもの(8級2号)となります。

可動域測定の注意点

可動域測定は次の順序で検討します。

- まず主要運動の可動域と参考可動域を比較します。

- 主要運動の可動域が参考可動域の2分の1以下であれば、参考運動は考慮せずに等級を認定します。

- 頚部の主要運動の可動域が、「参考可動域の2分の1+10度」以下であれば、参考運動を考慮して等級を認定します。

- 胸腰部の主要運動の可動域が、「参考可動域の2分の1+5度」以下であれば、参考運動を考慮して等級を認定します。

5. 脊椎の圧迫骨折の荷重機能障害とは

| 脊柱の障害・荷重機能障害 | |

|---|---|

| 6級相当 | 頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

| 8級相当 | 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

体勢を保持することが困難な状態に至っていることを荷重機能障害といいます。

脊椎圧迫骨折・脱臼、脊椎を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質性変化が、レントゲン、CT、MRIなどの画像により確認できるときに認定されます。

画像所見がなければ、荷重機能障害を理由とする後遺障害は認定されません。

6. 脊椎の圧迫骨折における後遺障害のポイント

少しでも症状があるときは画像を撮影する

特に軽微な圧迫骨折は、症状が軽かったり、レントゲンにはっきり映らなかったりと、見逃されることがあるため注意が必要です。

医師が圧迫骨折を見逃すと、当然後遺障害は認定されません。

はじめに救急搬送された病院では腰部打撲と診断され、その後念のため受診した整形外科で腰椎の圧迫骨折が見つかることもあります。はじめは骨の変化が軽微でも、時間が経って圧潰が進行し、後日圧迫骨折が完成するケースもあります。

MRIを撮影する

実は圧迫骨折がもともとあったというケースも少なくありません。

事故前の圧迫骨折は後遺障害の認定対象にはなりません。そのため、圧迫骨折が事故による新しい骨折なのか、もともとあった骨折なのかが問題になるケースが一定数あります。

新しい骨折かどうかを判断するには、レントゲンでは足りません。ず、MRIを撮影する必要があります。

MRIであれば、骨の変化のみならず骨折後の浮腫や出血を捉えることができるためです。

圧迫骨折が疑われるときは必ずMRIを撮影しましょう。

圧迫骨折があるときは後遺障害申請をする

圧迫骨折があれば痛みやしびれなどの自覚症状がなくとも、変形による後遺障害となることがあります。

症状がないために後遺障害の申請を予定していなかったという相談が過去に何回もありました。圧迫骨折の診断名がついたときは、後遺障害の申請をしましょう。

7. 脊椎の圧迫骨折の慰謝料

脊椎の圧迫骨折の後遺障害による慰謝料は、後遺障害の等級に準じて決まります。具体的には、裁判の基準だと次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

|---|---|

| 6級 | 1,180万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 11級 | 420万円 |

8. 脊椎の圧迫骨折の逸失利益

脊柱の後遺障害で最も多いのは、脊柱の変形による後遺障害です。

脊柱の変形障害は逸失利益が問題となることが多いです。後遺障害があったとしても労働能力に影響が少ないこともあるためです。

そのため、具体的に生じている仕事上や生活上の支障を被害者は主張しましょう。

9. まとめ:脊椎(頚椎・胸椎・腰椎)の圧迫骨折

脊椎の圧迫骨折とは、椎体の前方が押し潰されるように変形する骨折です。

圧迫骨折等による変形障害は次の後遺障害になることがあります。

- 脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)

- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)

- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)

運動障害は次の後遺障害になることがあります。

- 脊柱に著しい運動障害を残すもの(6級5号)

- 脊柱に運動障害を残すもの(8級2号)

荷重機能障害は次の後遺障害になることがあります。

- 頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの(6級相当)

- 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの(8級相当)

脊椎の圧迫骨折などで悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。