環軸椎脱臼・亜脱臼

環軸椎脱臼・亜脱臼は、脊柱の変形障害、脊柱の運動障害、脊髄損傷の後遺障害となることがあります。程度によって後遺障害の等級が決まります。

この記事では環軸椎脱臼・亜脱臼の後遺障害が残る被害者に向けて、環軸椎脱臼・亜脱臼の後遺障害の認定基準やポイントなどを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

環軸椎脱臼・亜脱臼の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

1. 環軸椎脱臼・亜脱臼とは

環椎や軸椎とは

首の骨は7本あると言います。

7本の骨とは椎骨です。頚椎は7個の椎骨から構成されており、その中でも1番上にあるC1(環椎)と2番目にあるC2(軸椎)は独特な形状です。

軸椎には、歯突起という上方へ隆起している部分があり、環椎と結合して環軸関節を構成します。歯突起は環軸の輪の中に入り込んで靭帯に囲まれて、回転運動の軸となることにより頚部が左右に回ることができるようになっています。

環椎と軸椎との間には椎間板がありません。軸椎以下の頚椎は、椎間板という軟骨によって連結されています。このことが、頚部の伸展動作や屈曲動作に役立っています。

環軸椎の亜脱臼や脱臼とは

後頭部方向から大きな外力が加わり過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折して環軸椎亜脱臼や脱臼が発生することがあります。

転位(ずれ)が高度で環軸関節が完全にはずれてしまったものを環軸椎脱臼といいます。はずれかかった状態を環軸椎亜脱臼といいます。

環軸椎の亜脱臼や脱臼の症状

環椎と軸椎は脊柱管の太さに余裕があります。もっとも、転位の程度が大きいときは、脊柱管の中を走行する脊髄が圧迫を受けたり損傷したりすることがあります。

脊髄が圧迫を受けると、手足の運動麻痺、感覚異常、呼吸障害、排尿障害、排便障害などが起こることがあります。

頚椎の側方を走行する椎骨動脈が圧迫され、脳への血流障害が生じてめまいが起きることもあります。

環軸椎の亜脱臼や脱臼の治療

保存療法として、ソフトカラーやフィラデルフィアカラーといった頚椎カラーによる固定をする方法があります。

脊髄症状があることを示す重症例では、脊髄圧迫状態を解消するため手術をする方法もあります。

2. 環軸椎脱臼・亜脱臼における後遺障害のポイント

環軸椎脱臼や亜脱臼では、次のような後遺障害となることがあります。

- 脊柱の変形障害

- 脊柱の運動障害

- 神経系統の機能障害

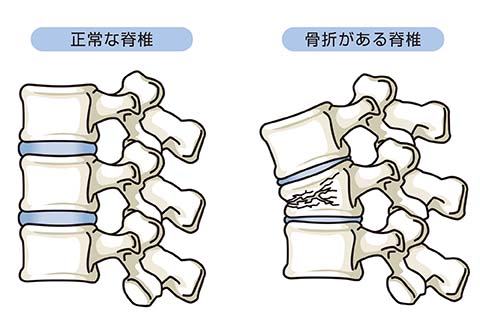

① 脊柱の変形障害

脊椎の圧迫骨折と同様に、脊柱の変形障害となることがあります。

② 脊柱の運動障害

脊椎の圧迫骨折と同様に、脊柱の運動障害となることがあります。

③ 神経系統の機能障害

脊髄損傷となることがあります。

3. 環軸椎脱臼・亜脱臼脊椎における損害賠償の注意点

単なる変形障害のときは、逸失利益が問題となることが多いです。後遺障害があったとしても労働能力に影響が少ないこともあるためです。

そのため、具体的に生じている仕事上や生活上の支障を被害者は主張しましょう。

また、裁判の基準による後遺障害慰謝料は次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

|---|---|

| 6級 | 1,180万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 11級 | 420万円 |

逸失利益や慰謝料などの損害賠償で悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは相談しましょう。

4. まとめ:環軸椎脱臼・亜脱臼

環軸椎脱臼・亜脱臼とは、後頭部方向から大きな外力が加わり過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折して発生する脱臼や亜脱臼です。

環軸椎脱臼・亜脱臼では次のような後遺障害になることがあります。

- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)

- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)

- 脊柱に著しい変形を残すもの(6級5号)

- 脊柱に運動障害を残すもの(8級2号)

- 脊柱に著しい運動障害を残すもの(6級5号)

環軸椎の脱臼や亜脱臼で悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。